Wer im Südkaukasus nach den Subbotniki fragt, erhält verwirrende Antworten. »Die gibt es hier längst nicht mehr«, sagt Rabbi Avimelech Rosenblath im georgischen Tiflis. Sein Kollege Gershon Burshtein im benachbarten Armenien hingegen horcht auf: »Doch, ich kenne ein paar. Aber sie heißen nicht Subbotniki.« Das könne nicht sein, widerspricht eine Frau, die eben zum Religionsunterricht in die Jerewaner Synagoge gekommen ist. Sie selbst habe den Eintrag in der Liste der Minderheiten gelesen: Subbotniki am Sewansee.

Der Sewansee, einer der größten Hochgebirgsseen der Welt, wird von den Menschen liebevoll das »armenische Meer« genannt. 78 Kilometer lang und 56 Kilometer breit glitzert er zwischen sattgrünen Hängen, am Horizont leuchten schneebedeckte Gipfel. Auf einer kleinen Halbinsel pilgern Touristen hinauf zu den Kirchen des Sewan-Klosters aus dem 9. Jahrhundert.

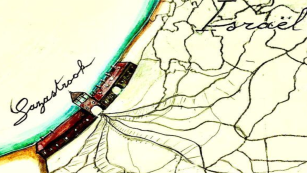

Zu Füßen dieses Klosters ließen sich vor knapp 200 Jahren jüdische Bauern aus Russland nieder. Sie gründeten das Dörfchen Jelenowka, aus dem einmal Sewan werden sollte: zu ihren besten Zeiten eine 40.000-Einwohner-Stadt mit Chemiebetrieb und Fischerei-Industrie. Zwischen sowjetischen Wohnblocks und repräsentativen Bauten aus rotem Tuffstein blieben die Häuser der russischen Bauern immer ein wenig fremd: mit nur einem Stockwerk, Spitzdach und Holzgiebel und irgendwann einmal weiß getüncht.

Namen Wenn sich die Nachfahren jener Bauern heute in einem dieser Häuser versammeln, kommt gerade noch eine Handvoll zusammen. Fünf Frauen – die jüngste von ihnen 58 Jahre alt – sitzen in einem kargen Raum, den zwei Fliedersträuße schmücken. Rabbi Burshtein ist zu einem seiner seltenen Besuche aus der Hauptstadt gekommen. Und wieder einmal wird über den korrekten Namen für die Gemeinde diskutiert. »Subbotniki, ja, so hießen wir immer«, sagt die 75-jährige Anna Scheltuchina. »Nein, so nannten euch die anderen«, entgegnet der Rabbi, »eure Gelehrten haben sich immer gegen diesen Namen gewehrt. ›Russische Juden‹, das ist die richtige Bezeichnung.« Tatjana Karawajewa, 72 Jahre alt und mit leuchtend roten Haaren unter dem Kopftuch, pflichtet ihm bei: »Genau! Auf unserem Gebetbuch steht doch auch: Jüdisches Gebetbuch.«

Die weit über das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion verteilten Subbotniki beim richtigen Namen zu nennen, ist fast ebenso schwer wie ihre genaue Herkunft zu rekonstruieren. Zum ersten Mal tauchen sie Ende des 18. Jahrhunderts unter Katharina der Großen auf: als leibeigene Bauern, die sich von der russisch-orthodoxen Kirche ab- und dem Judentum zuwandten, vor allem in den Gebieten Tula, Tambow und Woronesch.

Dass sie am Samstag (Russisch: Subbota) und nicht am Sonntag die Arbeit ruhen ließen, brachte ihnen den Namen Subbotniki ein. Er ist so naheliegend wie umstritten, denn er ließ Verwechslungen mit einigen christlichen Sekten zu, die ebenfalls am Samstag beten – und mit denen Subbotniki, wie um die Verwirrung perfekt zu machen, mancherorts enge familiäre Beziehungen eingingen. Das Etikett »Russische Juden« aber schien ebenso wenig passend für eine Gruppe, deren Mehrheit zwar die Tora anerkannte, kein Schweinefleisch aß und ihre Jungen beschneiden ließ, die aber den Talmud und die Auslegung der Schriften durch Rabbiner ablehnte.

»Über all das gibt es kaum schriftliche Quellen«, seufzt der 49-jährige Gershon Burshtein, der 1994 als Rabbiner in seine Geburtsstadt Jerewan zurückkam. Sicher ist allenfalls, dass die Subbotniki im frühen 19. Jahrhundert in die entfernten Enden des russischen Imperiums verstoßen wurden, um die Vorherrschaft der orthodoxen Kirche nicht zu gefährden. Sie ließen sich in Sibirien und der Ukraine nieder, in der südrussischen Wolgaregion – und eben im Kaukasus, wo sie 1842 Jelenowka gründeten.

»Auch in Aserbaidschan muss es Subbotniki gegeben haben«, sagt Rabbi Burshtein, »vielleicht leben sogar noch einige dort.« Genaues weiß er nicht, denn Armenien und Aserbaidschan sind seit dem Krieg um Berg-Karabach Anfang der 90er-Jahre tief verfeindet, niemand darf über die Grenze. 2007 berichtete der israelische Ethnologe Velvl Chernin von mehreren tausend Subbotniki, die Aserbaidschan in den vergangenen Jahren nahezu vollständig verlassen hätten. Chernin ist einer der wenigen, der Fakten zur Geschichte der Subbotniki zusammengetragen hat. Er schätzte ihre Zahl im gesamten Gebiet der ehemaligen Sowjetunion damals auf etwa 10.000.

Liturgie Tatjana Karawajewa steht auf und bringt Kaffee herein. So wie heute versammeln sich die Juden von Sewan an jedem Samstag, um gemeinsam den Schabbat zu feiern. Die Lieder, die sie singen, erinnern an russische Volksweisen, und die Texte aus dem jüdischen Gebetbuch lesen sie einander auf Russisch vor. Nicht nur die Sprache für die Liturgie haben sie im Laufe der Jahre von ihren Nachbarn übernommen. Seit Langem stehen sie während des gesamten Gottesdienstes, gerade so wie es russisch-orthodoxe Christen tun.

Ihre Toten betten die Subbotniki nach jüdischem Brauch auf weißes Tuch, aber sie verhüllen sie nicht mehr. »Wenn die Grundlagen der Religion nur mündlich weitergegeben werden, geht mit jedem, der sie weitererzählt, ein wenig verloren«, sagt Rabbi Burshtein, und man sieht ihm die Sorge darüber an. Nur bis in die 60er-Jahre gab es in Sewan einen Mann, der Hebräisch lesen konnte. Und erst in den 80ern wurde im Zuge der Perestroika begonnen, religiöse jüdische Literatur ins Russische zu übersetzen.

Im Nebenzimmer holt Tatjana Karawajewa Fotos hervor: aus der Zeit vor der Oktoberrevolution, als die kleine Gemeinde der Subbotniki blühte. Sogar eine Synagoge begannen sie damals aufzubauen. Die Mauern waren bereits hochgezogen, als die Bolschewiki an die Macht kamen – und mit ihnen jener Atheismus, der jede Religion zu Opium für das Volk erklärte. Die halb fertige Synagoge wurde verstaatlicht und in eine Kaufhalle umfunktioniert. Noch heute werden dort Möbel verkauft.

Nachfahren Nach dem Zerfall der Sowjetunion verlor nicht nur Sewan die Hälfte seiner Einwohner. Auch die bis dahin noch zwei- bis dreihundert Subbotniki schrumpften in kürzester Zeit auf wenige Dutzend. Wer konnte, wanderte nach Israel aus. Als Jerusalem um 2006 die Einreise erschwerte, weil die Herkunft der Subbotniki im Dunkeln lag und wenige das Bekenntnis ihres Glaubens im Pass trugen, verteilten sie sich erneut über die ganze Weite Russlands. Dann verlieren sich ihre Spuren. Wie viele ihrer Nachfahren heute dort leben, lässt sich kaum herausfinden.

»In Sewan gibt es nicht einmal ein Gemeindebuch«, sagt Rabbi Burshtein. »Wenigstens Geburts- und Sterbedaten hätte man doch aufschreiben müssen.« Über die Zukunft der Gemeinde macht er sich keine Illusionen. Alles, was ihm bliebe, sei die letzten Juden von Sewan auf ihrem Weg zu begleiten. Zum Pessachfest hat er Mazzot geschickt, und beim nächsten Besuch, verspricht er, wolle er neue Chanukka-Leuchter mitbringen. »Vergessen Sie uns nicht«, sagt Anna Scheltuchina zum Abschied, »wir haben doch außer Ihnen niemanden mehr.«

Auf dem Weg zurück nach Jerewan hält Burshtein am jüdischen Friedhof. Es ist der älteste, der in Armenien noch in Gebrauch ist. Die Regierung hat ihn zum historischen Denkmal erklärt. Der Rabbi runzelt die Stirn. Christliche Grabmale, manche von ihnen mehrere Meter hoch, drängen immer dichter an den Friedhof der Subbotniki heran. »Die Armenier spüren, wie schwach die Gemeinde ist, sie holen sich den Platz zurück«, sagt der Rabbi.

Er öffnet das Gittertor mit dem Davidstern, das ein Vorhängeschloss notdürftig zusammenhält. Im kniehohen Gras liegen Grabsteine verstreut, manche so verwittert, dass man die Jahreszahlen kaum mehr erkennt. Die ältesten Gräber stammen aus dem 19. Jahrhundert, einige neuere sind nach orthodoxer Art umzäunt. Burshtein blickt den Hang hinunter auf die Stadt am See. »Es mag scheinen, als sei von den Subbotniki hier nicht viel übrig geblieben«, sagt er. »Aber wie sie über Jahrhunderte hinweg an ihrem Judentum festhielten, besonders während der 70-jährigen Sowjetherrschaft – das ist wirklich bemerkenswert.«