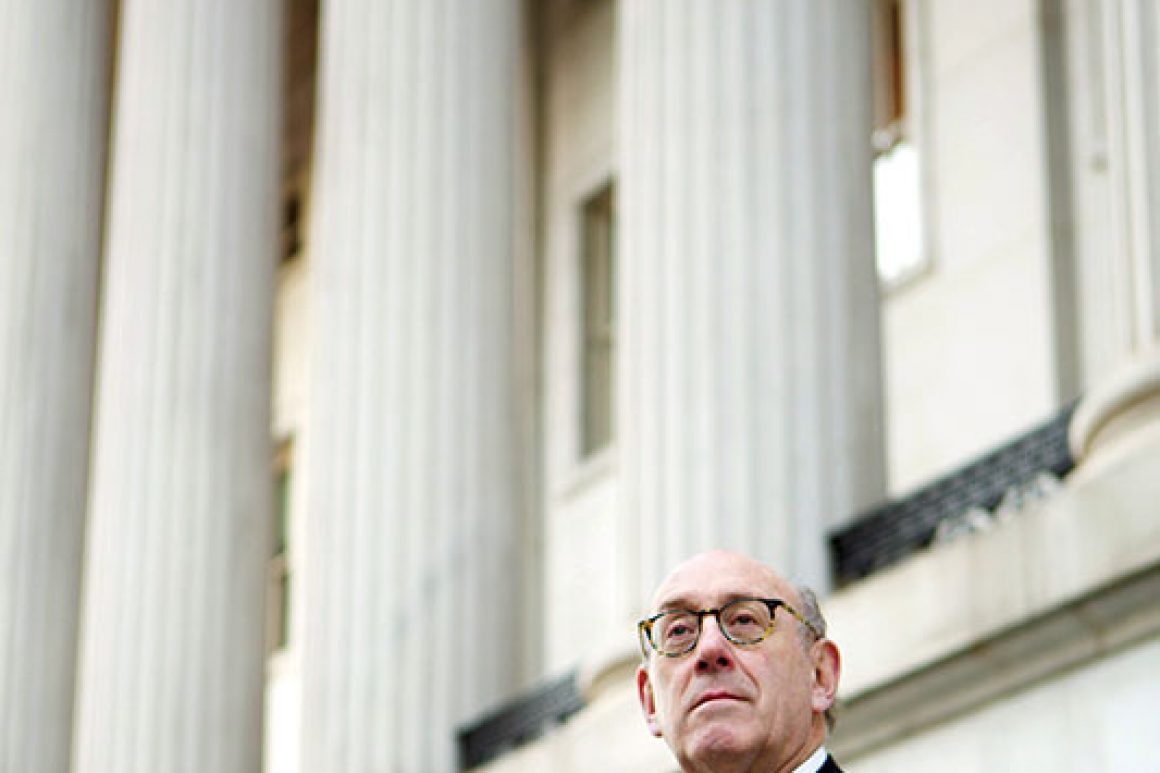

Der Mann, den sie mit Gott vergleichen, sitzt im vierten Stock des Willard-Hotels und blickt direkt aufs Weiße Haus. Zwischen dem Büro von Kenneth Feinberg und dem Machtzentrum der westlichen Welt liegt allein die Pennsylvania Avenue, die an diesem bitterkalten Wintertag abgesperrt ist. Soldaten patrouillieren in kugelsicheren Westen unter Feinbergs Bürofenster auf und ab, um Donald Trump, den derzeitigen Bewohner des Hauses mit der Nummer 1600, zu schützen.

Auf dem Besuchertisch in Feinbergs Büro im »Willard«, in dem nur er und seine Assistentin arbeiten, steht eine Galerie von gerahmten Dankeskarten. Eine von Barack Obama ist dabei, eine von George W. Bush, eine von Bill Clinton und eine von dessen Frau Hillary. Und ganz vorn steht ein Schreiben von Senator Edward Kennedy, dem Bruder von JFK, in dessen Büro Feinberg als Stabschef in den 70er-Jahren seine Karriere begann.

Entscheidungen Feinberg wirkt einsam, allein mit den Mächtigen der Welt. So wie auch sie wohl zu ihrer Zeit gegenüber im Oval Office mit der Bürde und der Verantwortung großer Entscheidungen allein gewesen sein müssen. »Man macht diesen Job nicht, um Freunde zu gewinnen«, sagt der 72-Jährige, dessen Augen müde aussehen und dessen Gesicht ausgezehrt wirkt.

Den Job, von dem Feinberg spricht, gibt es nur einmal. »Special Master« wurde der gelernte Anwalt in seiner Funktion für die Regierung in der Vergangenheit genannt – ein spezieller Meister. Es ist ein Euphemismus für einen, der den Mächtigen die Drecksarbeit abnimmt.

So wie nach 9/11. Mehr als 3000 Angehörige der Opfer stellten damals Ansprüche auf Entschädigung. Die Regierung richtete einen Fonds ein, rund fünf Milliarden Dollar wurden zur Verfügung gestellt, nicht zuletzt, um die großen amerikanischen Fluggesellschaften vor einer Massenklage zu schützen, die das gesamte amerikanische Transportsystem gefährdet hätte.

Ken Feinberg war für den Posten das, was man in den USA einem No-Brainer nennt, eine alternativlose Wahl. Niemand außer Feinberg hatte Erfahrung darin, solche Mittel nach einem möglichst fairen und transparenten Schlüssel zu verteilen. Vor allem aber hatte niemand die Erfahrung darin, den Kopf gegenüber zornigen Opfern und einer aufgebrachten Öffentlichkeit hinzuhalten. »Ich glaube, das ist wirklich der eigentlich schwierige Teil meines Jobs«, sagt Feinberg. »Schecks ausstellen kann jeder.«

Seine Sporen als »Spezial-Meister« hat Feinberg sich Anfang der 70er-Jahre verdient. Zehntausende Vietnamveteranen litten damals unter Spätfolgen des Kontakts mit Agent Orange – jener Chemiekeule, mit der das US-Militär versucht hatte, den Dschungel in Vietnam zu entlauben, um dem Vietkong seinen Schutz zu rauben. Die Leiden reichten von Hautausschlägen bis zu Magenkrebs.

Als Feinberg mit der Schlichtung der Sammelklage beauftragt wurde, steckten die Verhandlungen zwischen den Opfern und der chemischen Industrie bereits im achten Jahr. Eine Einigung war nicht in Sicht. Konzerne, die Agent Orange hergestellt hatten, darunter Dow Chemical und Monsanto, behaupteten, dass ein Zusammenhang zwischen den Leiden und dem Produkt nicht nachweisbar sei. Sie boten weniger als eine Million Dollar an Entschädigung an – die Forderungen beliefen sich auf mehr als eine Milliarde.

Feinberg brachte den Fall innerhalb weniger Wochen zur Schlichtung. Die Opfer bekamen rund 180 Millionen Dollar. Es war nicht das, was sie angestrebt hatten, aber doch genug, um ihnen das Gefühl zu geben, dass man ihr Leid ernst nimmt. »Mehr«, sagt Feinberg, »kann man ohnehin nicht erreichen.«

Der Fall machte Schule. Große Sammelklagen boten fortan zumindest die Aussicht auf eine ordentliche Abfindung. Immer häufiger taten sich Geschädigte zu solchen Klagen zusammen, und beinahe immer war Ken Feinberg derjenige, der die Schlichtungen aushandelte. So etwa bei einer Sammelklage gegen den Hersteller eines Pessars, das Entzündungen verursachte, und gegen den Produzenten von Brust-Implantaten, die Asbest enthielten.

Methode Bei jedem dieser Fälle verfeinerte Feinberg jene Methode, die ihn so effizient und bei Auftraggebern so beliebt machte. »Man darf bei den Menschen keine falschen Hoffnungen wecken«, erklärt er das Vorgehen, das es ihm erleichtert, die Klagen rasch abzuwickeln und alle Parteien zufriedenzustellen. »Und man muss kalt und nüchtern bleiben.«

Als kalt und nüchtern wurde Feinberg dann auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt, als man ihn nach dem 11. September berief, um den Entschädigungsfonds zu verwalten. Der jüdische Anwalt wurde als arrogant und zynisch beschimpft, bei öffentlichen Anhörungen schrien ihn die Opfer an und bewarfen ihn mit Gegenständen. Ein Sprecher der Opfer nannte die Kompensationen, die er verteilte, »Blutgeld«. Bei einem Protest hielt ein erboster Angehöriger ein Schild hoch, auf dem stand: »Es gibt nur einen Spezial-Meister. Hören Sie auf, Gott zu spielen, Mr. Feinberg!«

Es ist dieser Vorwurf der Anmaßung, den Feinberg sich unter allen Anfeindungen, mit denen er sich auseinandersetzen muss, am meisten zu Herzen nimmt. »Ja, das ist ein Problem«, sagt er, darauf angesprochen, und lässt sich in seinen Sessel sinken. Dann starrt der Mann, dessen kräftige Stimme sonst den Raum mit Autorität füllt, eine Minute lang stumm auf die Pennsylvania Avenue hinunter.

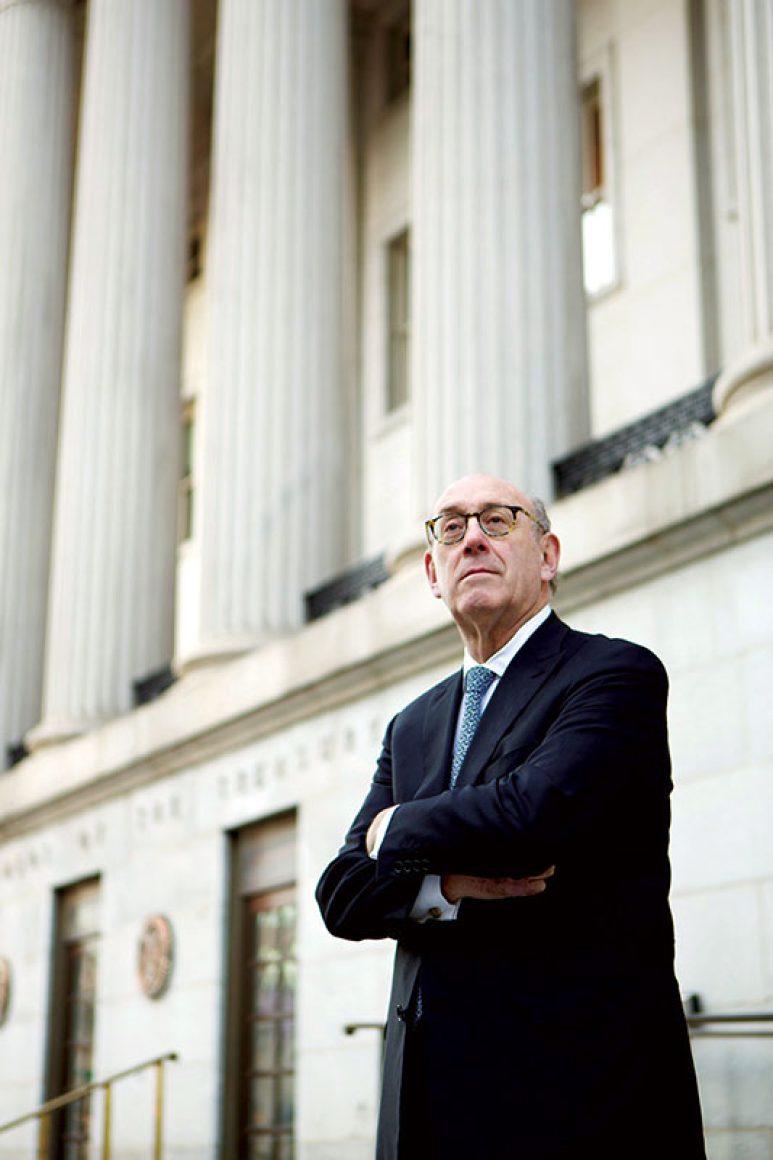

»Die Macht, die ich habe, ist zu groß«, fügt er dann an. »Ich bin Richter und Geschworenengericht zugleich.« Im Fall der 9/11-Opfer hatte er zu entscheiden, ob ein verlorenes Leben 100.000 Dollar oder drei Millionen wert ist. Nach dem Börsencrash von 2008 musste er im Auftrag von Obama die Vorstandsgehälter der von der Regierung ausgelösten Banken festlegen. Mitunter schrumpfte er deren Einkommen von 20 Millionen auf 300.000 Dollar. Und nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko 2010 hatte er zu befinden, wie viel Geld die verlorene Existenz von Fischern oder Hotelbesitzern wert ist.

Die Entscheidungen, die er in diesen Fällen zu treffen hatte, waren immer falsch. Irgendjemand war immer unglücklich. Die Eltern eines Feuerwehrmanns, der im World Trade Center umgekommen ist, fragten sich, warum das Leben ihres Sohnes weniger wert gewesen sein soll als das eines Investmentbankers. Die Frau eines Gebäudereinigers im World Trade Center war dankbar für das Geld, bemerkte aber, dass es kein Glück bringe: »Es klebt Blut an diesem Geld.« Im Golf von Mexiko musste Feinberg immer wieder Ansprüche von Menschen abwehren, die ihren Schaden nicht nachweislich mit der Ölkatastrophe in Verbindung bringen konnten.

Feinberg geht das alles nahe, mehr, als er sich das in der Öffentlichkeit anmerken lässt. »Es ist wirklich hart«, sagt er, »man nimmt das immer mit nach Hause.« Um sich zumindest ein wenig dagegen zu panzern, verschanzt er sich hinter einem festen Schlüssel, der die Entscheidungen objektiv und nachvollziehbar erscheinen lässt. »Ich frage ganz nüchtern, welcher Schaden entstanden ist. Ich frage nach dem Nachweis dieses Schadens. Und ich muss natürlich berücksichtigen, wie viel Geld ich habe.«

Im Fall von verlorenen Leben und verlorenen Existenzen bedeutet das zumeist, Dinge zu beziffern, die man eigentlich nicht beziffern kann. »Natürlich können 100.000 Dollar oder eine Million nicht den toten Sohn zurückbringen«, sagt er. »Mit Gerechtigkeit oder Fairness hat das, was ich mache, nichts zu tun.«

Und was ist es dann, was er tut? »Ich bezeichne es als Gnade«, sagt er. »Es ist schlicht und einfach die Art und Weise, wie unser kapitalistisches System Schmerz lindert.«

Mit dieser Argumentation versucht Feinberg den Zorn abzuwehren, der ihm immer wieder ins Gesicht bläst, die Vorwürfe, dass er ein gefühlloser, arroganter Technokrat ist. Feinberg sieht sich als Werkzeug des Systems, als reiner Vollstrecker.

Feinberg glaubt, dass er der Öffentlichkeit dient, dass er ihr Freund ist und nicht ihr Feind. Wenn man ihn nach seinem Einfluss befragt, sagt er, dass er in der Ära von John F. Kennedy aufgewachsen ist und dass ihn kaum etwas so geprägt hat wie dessen Auffassung von Bürgersinn. Er habe zutiefst verinnerlicht, wiederholt Feinberg seit vielen Jahren, dass er immer zuerst frage, was er für sein Land tun könne, und nicht umgekehrt.

Dazu passen die Dankesschreiben auf seinem Besuchertisch. Doch seine fürstliche Kompensation von BP nach der Ölpest stellt Feinbergs Beteuerungen, dass es ihm vor allem um die Opfer geht, deutlich infrage. Zwischen 800.000 und 1,2 Millionen Dollar bekam Feinberg damals monatlich von dem Ölriesen. Die Bezahlung von VW für seine Dienste nach dem Emissions-Skandal wurde zwar nicht veröffentlicht, dürfte jedoch nicht wesentlich niedriger gelegen haben.

Klagen Der Eindruck, dass Feinberg sich dafür entlohnen lässt, seine Auftraggeber vor Klagen zu schützen, lässt sich angesichts solcher Zahlen nur schwer entkräften. Lässt es sich wirklich mit einem Ethos von Bürgersinn vereinbaren, das Rechtssystem auszuhebeln und den Opfern Geld dafür anzubieten, von einer Klage abzusehen?

Feinberg wischt solche Vorwürfe mit einem deutlich genervten Unterton vom Tisch. »Die Menschen müssen ja nicht mitmachen, wir zwingen niemanden dazu, das Geld zu nehmen.« Süffisant fügt er an, dass die meisten, die keine Kompensation angenommen haben, sei es bei VW oder bei BP, sich letztlich doch auf einen Vergleich eingelassen haben. »Nur eben ein paar Jahre später.«

Es ist der Trotz von einem, der sich von allen unverstanden fühlt, der da aus Feinberg spricht. »Nein, wie ich schon sagte: Wirkliche Freude bringt das nicht, was ich hier mache«, räsoniert er, während er ermattet aus dem Fenster zum Weißen Haus hinüberblickt. Aber immerhin bleibt die Dankbarkeit derer, die ihn beauftragen, die Karten mit den geschwungenen Unterschriften von drei Präsidenten, einer Außenministerin und einem Finanzminister auf seinem Tisch. Sonst bleibt der große Schlichter einsam, gebraucht, aber ungeliebt. Es ist das Los von einem, der tut, was sonst niemand tun will. Kenneth Feinberg hat sich damit abgefunden.

In den deutschen Kinos läuft diesen Donnerstag ein Dokumentarfilm an, der die Arbeit von Kenneth Feinberg beleuchtet: »Playing God«, 95 Min., D/NL