In Zürich liegt ein Schatz: die »Breslauer Schriften«. Die Sammlung enthält 6000 bis 7000 Werke aus dem 1854 gegründeten Jüdisch-Theologischen Seminar in Breslau (Wrocław), das zu seiner Zeit eine der wichtigsten jüdischen Bildungseinrichtungen in Europa und Vorbild für jüdische Hochschulen in aller Welt war, von Berlin bis New York. Unter anderem Rabbiner Leo Baeck hat dort studiert.

Diese Blüte der jüdischen Wissenschaften endete mit den Novemberpogromen 1938. Bibliothek und Seminar wurden verwüstet, die Institution von den Nazis geschlossen. Viele Studenten wurden ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Einige Aktivitäten konnte man heimlich aufrechterhalten. Die zwei letzten Studenten sollen am 21. Februar 1939 ordiniert worden sein.

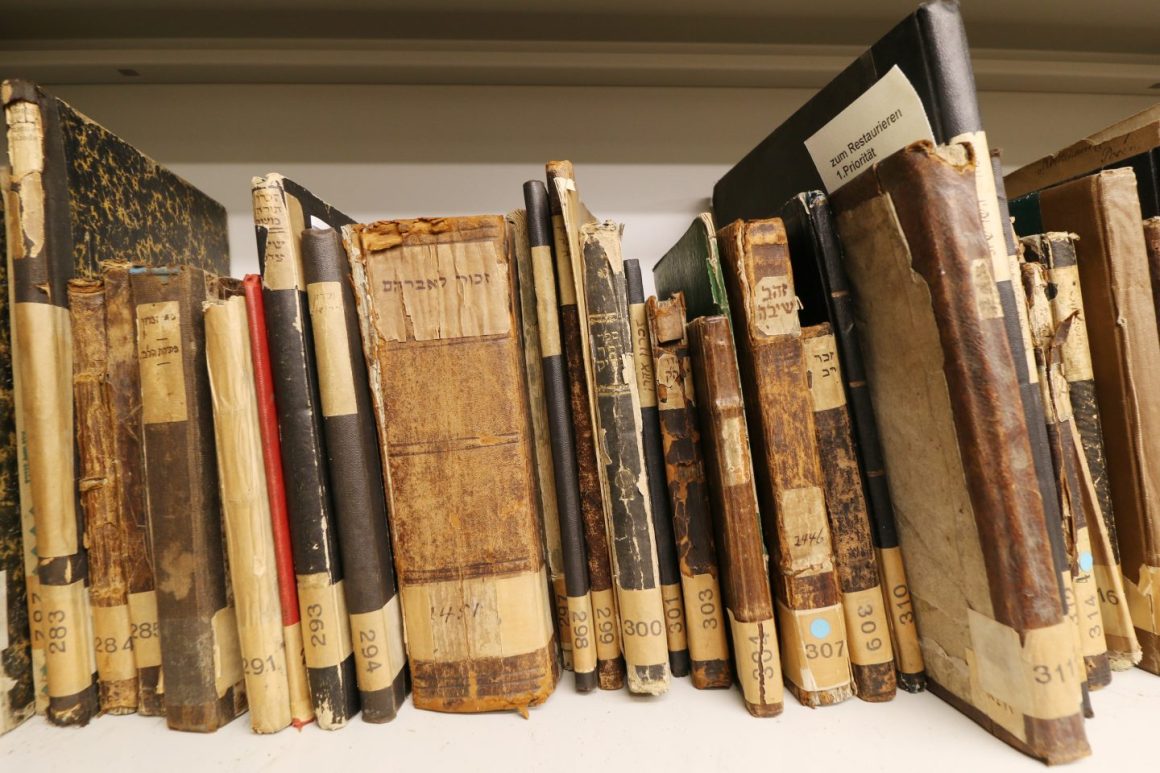

In den Schweizer Beständen befinden sich Tora- und Talmudliteratur sowie Werke der klassischen Literatur, Philosophie, Astronomie und Mathematik. Darunter seien auch Exemplare aus dem 16. und 17. Jahrhundert, sagt der Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG), Jonathan Kreutner, im Gespräch mit dieser Zeitung.

»Von unschätzbarem Wert«

Die Sammlung sei »ein wichtiger Teil des deutschsprachigen Judentums und von unschätzbarem Wert. Denn von den Schriften haben nur wenige den Raubzug der Nazis überlebt«. Weitere befänden sich noch in Israel, Mexiko und den USA. »Aber der Schweizer Bestand ist zusammenhängend.« Er lagert seit 1950 in den Schweizer Gemeinden und nun in der Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich, seit 2017 in einem extra dafür angelegten klimaregulierten Archivraum.

Ursprünglich umfasste die Breslauer Bibliothek rund 40.000 Bände.

»Die Sammlung ist ein lebendiger Beweis für die blühende jüdische Kultur, die vor dem Zweiten Weltkrieg im deutschsprachigen Raum existierte«, betont der SIG. Ursprünglich umfasste die Breslauer Bibliothek rund 40.000 Bände. Das Ziel der Nazis war nicht nur die physische Vernichtung aller Juden in Europa, sondern auch die Auslöschung ihrer Kultur. Schätzungsweise vier Millionen Bände von Judaica und Hebraica wurden damals zwangsenteignet – der größte Bücherraub der Geschichte. Die Hälfte davon, so muss man annehmen, wurde für immer zerstört.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs waren die Alliierten bemüht, jüdisches Kulturgut zusammenzutragen, zurückzugeben und zu erhalten. Viele der Besitzer oder ihrer Erben konnten aber nicht ausfindig gemacht werden. Die Verwaltung dessen, was übrig geblieben war, habe die Commission on European Jewish Cultural Reconstruction übernommen, so die SIG. Dazu hätten auch die überlebenden Bücher aus der Breslauer Bibliothek gehört.

Die Bedeutung dieses Kulturerbes geht über nationale Grenzen hinaus: Früher seien fehlende Buchseiten manchmal durch handgeschriebene Seiten ergänzt worden. Und neben dem Stempel des berühmten Seminars enthielten einige Bände auch solche von Buchsammlungen, in denen sie sich vorher befanden. Viele Druckwerke gehörten zudem ausgelöschten jüdischen Gemeinden oder Institutionen und sind damit letzte Beweise für deren Existenz. Auch seien Schriften darunter, von denen weltweit nur noch dieses eine Exemplar existiere.

Restaurierung und Zugänglichmachung

Umso wichtiger ist die Restaurierung und Zugänglichmachung des »Breslauer Schatzes«. Fünf bis sechs Millionen Schweizer Franken, umgerechnet bis zu 6,5 Millionen Euro, werde das Vorhaben kosten, schätzt Kreutner. Vermutlich würden sich der Kanton Zürich und die Stadt beteiligen, der Rest müsse noch aufgebracht werden. Er rechne mit einer Dauer von etwa zehn Jahren, bis alle Schriften restauriert seien, so Kreutner. Schließlich sollen die Breslauer Bestände in eine Stiftung überführt werden und in der Bibliothek der Gemeinde bleiben. Ziel sei es, sie nach der geplanten Digitalisierung mit Einzelbeständen an anderen Orten virtuell zusammenzuführen.

Die Schweizer Sammlung stehe »für die versuchte Zerstörung des europäischen Judentums wie auch für den erfolgreichen Wiederaufbau der jüdischen Kultur in Europa«. Was für ein Schatz.