Den Eltern von Faisa muss der zukünftige Gatte Touja, »der Sohn von Eli«, große Sorgen gemacht haben. Jedenfalls sollte er Faisa nur dann zur Gemahlin nehmen können, wenn er einem ausführlichen und detaillierten Vertrag zustimmen würde. Touja soll versprechen, dass er »schlechte Gesellschaft« weder nach Hause bringt, noch sich in die Häuser solcher Leute begibt. An die 1000 Jahre alt ist dieses auf Hebräisch verfasste Dokument. Faisa und Touja lebten damals in Ägypten, und von dem vorehelichen Leben Toujas wissen wir nur durch Zufall.

900 Jahre lag der Heiratsvertrag im Hinterraum der Ben-Esra-Synagoge (El-Geniza-Synagoge) in der Altstadt von Kairo. Die einzige Öffnung zu diesem Raum war lediglich ein Schlitz hinter der Frauengalerie, eine Art riesiger Briefkasten, zwei Stockwerke hoch. Ausgediente oder kaputte Dokumente, Schriftrollen und Bücher, teilweise religiösen Ursprungs, sollten so vor unprofanem Gebrauch geschützt werden. Auch alte Eheverträge, wie jener von Faisa und Touja, Listen aller Art, Gesuche, Bitten, ja sogar die ersten Geldschecks der Geschichte, im Grunde alles was auf Papier, Pergament oder Leinen geschrieben stand, sammelte sich hier.

Einblicke Am Ende des 19. Jahrhunderts war das schottische Zwillingspaar Agnes Lewis und Margaret Gibson bei archäologischen Reisen im Nahen Osten zufällig auf eine Seite des Sirach gestoßen, indentifiziert von Rabbi Solomon Schechter an der Cambridge-Universität. Dieser überredete noch innerhalb eines Jahres den Oberrabbiner Kairos, der Universität Cambridge den größten Teil der Dokumente zu verkaufen.

192.848 einzelne Schriftstücke aus der Geniza zählt man seitdem, nur ein Bruchteil davon ist erforscht oder übersetzt. Wurde erst nach religiösen Texten geschaut, gilt eine neue Ausstellung in der Bibliothek der Universität Cambridge der »weggeworfenen Geschichte« der Geniza. »Nirgendwo sonst findet man Dokumente aus dem Mittelalter, die uns so persönliche Einblicke in das alltägliche Leben gewöhnlicher Menschen geben«, erklärt hierzu die Kuratorin und Aramäischexpertin Melonie Schmierer-Lee.

Am Eingang der Ausstellung im karg beleuchteten Raum des Untergeschosses der Universitätsbibliothek liegt dennoch ein kleiner Wink, dass der Geniza-Hinterraum eigentlich ausgedienten religiösen Texten galt. Unter einer Glasvitrine liegt ein arabischer handgeschriebener Text, der sich als Auszug aus dem 4. Buch Mose entpuppt. Der ebenfalls handgeschriebene hebräische Text daneben ist eine Übersetzung des Koran. Schmierer verweist da-

rauf, dass dies zeigt, dass man generall an allen Texten interessiert war.

Kreuzritter Ein Schritt daneben liegt jedoch ein ganz anderer Text. Es ist das vergilbte Gesuch des jüdischen Ältestenrates aus der Hafenstadt Aschkelon, anno 1100. Kreuzritter hätten Juden als Geiseln genommen, welche sie nun nur gegen Lösegeld wieder freilassen würden. Auch an die 200 Bücher und Torarollen hätten sie beschlagnahmt. Der ansässige Scheich namens Abu I-Fadi half den Juden mit Lösegeldern, weswegen man jetzt dringend 200 Dinare benötige, um die Schulden beim Scheich wieder zu begleichen.

Nicht weniger dramatisch auch die Schilderung aus Ramla eines starken Erdbebens im Jahr 1033, die die Verzweiflung der Menschen beschreibt. »Gott hätte aber dennoch versucht, durch zwei Regenbogen zu warnen«, heißt es da, während ein anderer Brief, verfasst in Jerusalem, von Reparaturarbeiten des Gebetsraumes an der Klagemauer berichtet, nach dem das gleiche Erdbeben dort Schaden anrichtete.

Persönlicher jedoch der Bittbrief und das Schicksal Abd al-Baqi ibn Yahya in einem Gesuch auf Arabisch an den muslimischen Herrscher Saladin. Der jüdische Mann sei, so liest man, »ein armer 60-jähriger Familienvater«, der von Steuereinnehmern dazu gezwungen wurde, seine Arbeit aufzugeben, um stattdessen Steuern einzutreiben. Saladin solle ihn in Gottes Namen wieder an seine alte Arbeit zurückkehren lassen. Auf der Rückseite des gleichen Briefes die kurze Antwort Saladins: »Nachdem er nun Erfahrung in der Steuereinnahme hätte, gäbe es keine Entschuldigung, diesem Dienst zu entweichen.«

Überraschender für diese patriarchale Zeit sind Briefe von Frauen, wie die Bittschrift einer an Lepra erkrankten Frau aus dem Jahr 1190, deren Gesicht von der Krankheit zerfressen sei: »Ich bin so einsam wie ein Vogel auf dem Dach, ohne Verwandte, die sich meiner annehmen können. Ich bin nackt und habe weder Speise noch Trank.« Sie bittet um Erbarmen vor Gott und den Empfängern des Briefes. Auch ein Bericht einer anderen Frau, diesmal auf Judäo-Arabisch, verweist auf große Not. So schildert sie ihre Flucht aus Jerusalem, um den Seldschuken zu entgehen: »Ich bin eine kranke Frau am Rande des Wahnsinns, hier mit meiner Familie und dem kleinen Mädchen, von Hunger geplagt und der schrecklichen Nachricht, die ich über das Schicksal meines Sohnes hörte«, heißt es da.

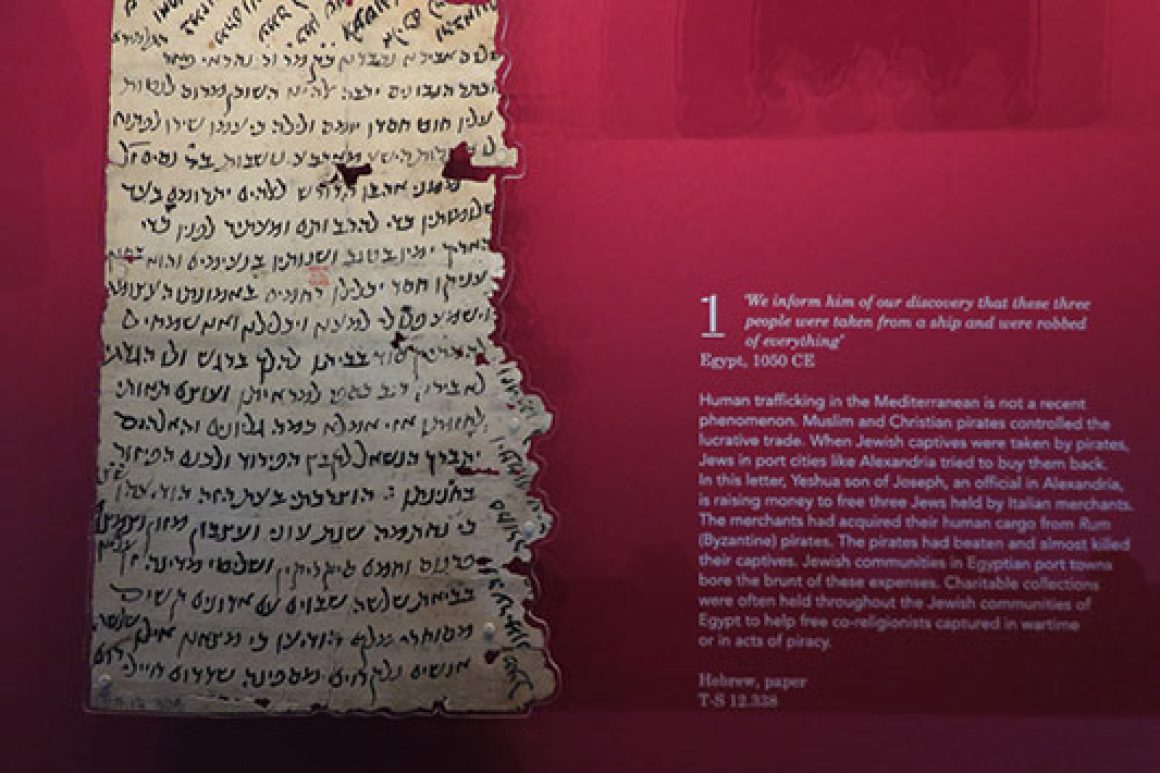

Flüchtlinge Mit dem Wissen der heutigen Flüchtlingskrise liest sich mit Ironie, dass vor 1000 Jahren der Flüchtlingsstrom über das Mittelmeer in umgekehrter Richtung verlief. Ein Dokument aus dem Jahr 1050 berichtet von Menschenhandel durch Piraten und byzantinische Soldaten mit Flüchtlingen aus dem vom Kreuzzug befallenen Europa. Die Verfasser des Briefes schreiben, wie die jüdische Gemeinde versuche, zumindest die Juden freizukaufen.

Auch der bekannte Gelehrte Rambam taucht auf. Mitten unter den weggeworfenen Papieren fand man den letzten Brief seines Bruders David, in welchem dieser Moses Maimonides seine bevorstehende Seereise nach Indien ankündigt. Dazu entdeckte man zahlreiche medizinische Orginale des Rambam, beispielsweise einen Trakt zur Stärkung der geschwächten Libido eines syrischen Prinzens.

Neben diesen beachtlichen Werken fand man aber auch vollkommen schlichte Textstücke, beispielsweise solche, die als magische Amulette getragen wurden. Eines sollte den Träger vor Skorpionen schützen, ein anderes »ein schwieriges Kind dazu bringen, sich waschen zu lassen«. Bemerkenswert in ihrer Vertrautheit sind auch die Botschaften von Lehrern an die Eltern von Schulkindern. »Abu Mansur soll zu Hause noch mal kräftig versohlt werden«, schreibt ein Lehrer, »weil er im-

mer wieder seine Schwester in der Klasse geärgert hat.« Wichtig ist dabei, so betont die Kuratorin, nicht die Strafe, sondern der Verweis auf gemeinsames Lernen der Geschlechter.

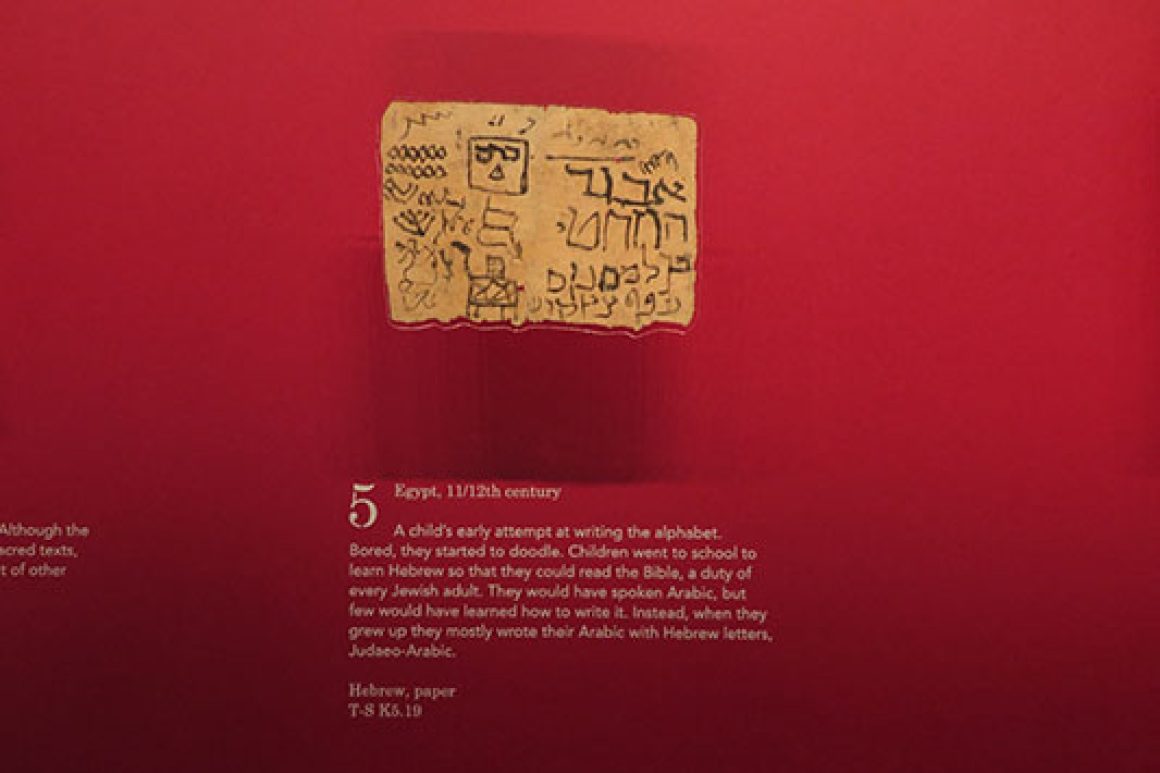

Noch alltäglicher sind 1000 Jahre alte Übungsseiten von Kindern, mühsam aufgezeichnete Buchstaben des hebräischen Alef Bet in Reihen, und Papierfetzen mit Strichmännchen und Kritzeleien, in der Langeweile einer Schreibstunde des Mittelalters gezeichnet.

Liebe Eines der letzten Ausstellungsstücke nennt Schmierer-Lee dann als ihren Favoriten. Es ist der Zeugenbericht über eine jüdische Witwe namens al-Wusha und ihren Liebhaber al-Hassun, ein verheirateter Mann. Als die jüdische Geschäftsfrau von ihm schwanger wurde, bekommt sie Angst, er könne das Kind verleugnen. Auf Rat des Gemeindekantors lässt sie sich absichtlich mitten im Liebesakt von Zeugen erwischen. Der Skandal ihrer Schandtat führt jedoch zu ihrer Exkommunizierung. Dem zum Trotze verschreibt die Dame in ihrem Testament einen Großteil ihres Vermögens der jüdischen Gemeinde, »unter der Voraussetzung, dass diese für sie bete«.

Neben einer durch Spionage aufgedeckten Liebesbeziehungen zwischen einem Christen und einer Jüdin erfahren Besucher außerdem von der Warnung einer Ehefrau an ihren Gatten, »der nur noch am Schabbat nach Hause kommt«, so lange »tagsüber« in den Hungerstreik zu treten, bis er sich wieder öfter blicken lasse. Seine Antwort ist auf dem gleichen Brief notiert: »Wenn du das tust, komme ich auch am Schabbat nicht mehr.« Zermürbender geht es auch in einer modernen Seifenoper nicht zu.

Die Ausstellung »Discarded History, The Genizah of Medieval Cairo«, ist in der Cambridge University Library noch bis zum 28. Oktober zu sehen. Informationen im Internet: exhibitions.lib.cam.ac.uk/discardedhistory