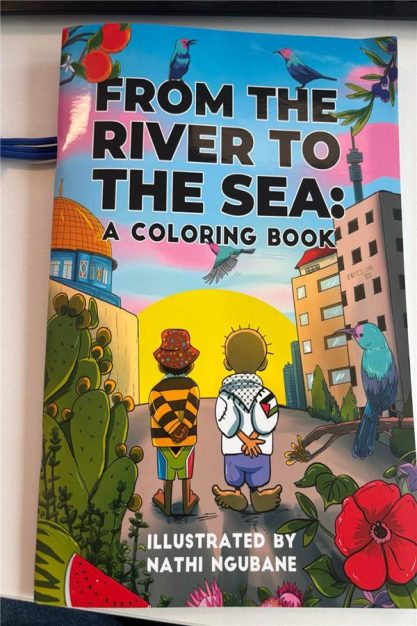

Ein buntes Ausmalbuch im Schaufenster einer Zürcher Buchhandlung – für sich genommen ein unscheinbarer Gegenstand. Doch gerade seine kindliche Form verleiht diesem Buch eine Wirkung, die weit über die des Mediums hinausgeht. »From the river to the sea: A Coloring Book« richtet sich an Sechs- bis Zehnjährige und präsentiert ihnen einen der kompliziertesten politischen Konflikte unserer Zeit in Form einer moralisch eindeutig strukturierten Geschichte.

Ein idealisiertes, altes Palästina, ausschließlich friedlich, bäuerlich, harmonisch auf der einen Seite, die israelischen Soldaten, brutal, gesichtslos, aggressiv, auf der anderen Seite. Kinder werden dazu aufgefordert, diese Welt nicht nur anzusehen, sondern aktiv auszumalen – ein Prozess, der Botschaften verinnerlicht, lange bevor abstrakte Kritikfähigkeit entsteht.

Besonders problematisch ist der Titel. »From the river to the sea« ist keine neutrale geografische Formel. Der Spruch fungiert seit Jahrzehnten als Chiffre für die Delegitimierung Israels. Die Ästhetisierung dieses Slogans in einem Kinderbuch – verknüpft mit heroischen, aber anonymisierten Figuren in eine Kufiya gehüllt – überträgt eine erwachsene politische Radikalität unmittelbar in die Bildwelt von Kindern. Damit wird nicht bloß ein Konflikt auf entsprechende Weise erklärt, sondern eine Erlösungsvision inszeniert, die die Existenz Israels negiert.

Kinderbücher über politische Themen müssen besonders sorgfältig mit historischen Zusammenhängen umgehen.

Die pädagogische Tragweite dessen lässt sich kaum überschätzen. Kinderbücher über politische Themen müssen besonders sorgfältig mit Mehrperspektivität, Ambivalenzen und historischen Zusammenhängen umgehen. In diesem Buch jedoch dominiert ein geschlossenes, stereotypes Narrativ.

In Zeiten, wo jüdische Einrichtungen europaweit mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen leben müssen, verstärkt jede ideologisch gefärbte Darstellung des Nahostkonflikts das gesellschaftliche Klima, in dem Misstrauen gegenüber Jüdinnen und Juden gedeiht. Nicht, weil ein einzelnes Buch Hass erzeugt, sondern weil es zur stillen Normalisierung einer Erzählung beiträgt, in der Israel nicht als Staat unter Staaten erscheint, sondern als moralischer Makel. Wer Kinder früh in diese Weltsicht einführt, prägt Wahrnehmungen, die später schwer aufzubrechen sind.

Kinder sind durchaus in der Lage, Komplexität zu ertragen, wenn wir sie ihnen nicht mutwillig vorenthalten.

Wir wissen aus Erfahrung, wie früh antisemitische Bilder wirken, wie tief sie sich einprägen lassen und wie schwer sie wieder zu korrigieren sind. Eine demokratische Gesellschaft kann es sich nicht leisten, Kinder an ein einziges Narrativ zu binden, das keinen Raum für Widerspruch, Nebentöne und Perspektivenvielfalt offenlässt.

Verantwortliche Bildungsangebote müssen multiperspektivisch sein. Sie müssen Ambivalenzen zulassen, Widersprüche kenntlich machen, verschiedene historische Erfahrungen nebeneinanderstehen lassen. Kindern kann man erklären, dass es unterschiedliche Narrative gibt. Man kann ihnen vermitteln, dass Geschichte aus konkurrierenden Wahrheiten besteht, aus Traumata und Hoffnungen auf beiden Seiten. Sie sind durchaus in der Lage, Komplexität zu ertragen, wenn wir sie ihnen nicht mutwillig vorenthalten.

Ideologische Erzählungen lassen sich nicht verbieten, aber man kann ihre Wege erkennen. Und man kann sich der Verantwortung bewusst sein, welche Bücher wir Kindern übergeben. Nur so lässt sich verhindern, dass aus pädagogischer Nachlässigkeit gesellschaftliche Verhärtung erwächst.

Der Autor ist Lehrer und Schulleiter in Zürich.