Es muss ein erster Frühlingstag gewesen sein, jener 12. März im Jahr 1941, als Arpad Deutsch in eine Vorstellung des Nationaltheaters ging. Ein paar Schritte entfernt floss die Moldau durch das Prager Stadtzentrum, und irgendwie muss der 27-Jährige mit seiner Brille, der dunklen Krawatte und den elegant gegelten Haaren dann doch jemandem aufgefallen sein. Er wurde an Ort und Stelle in Gewahrsam genommen. Juden wie er durften schließlich nicht ins Nationaltheater; nicht einmal auf der Uferstraße hätte er sich aufhalten dürfen. 3000 Kronen Strafe, so lautete der Strafbefehl, alternativ abzubüßen durch zehn Tage im Gefängnis.

Aus dem Smartphone lächelt Arpad Deutsch den Betrachter an, dieser junge Theatergänger auf dem schwarz-weißen Passfoto. An einem Frühlingstag im April 2025 scheint die Sonne über dem Nationaltheater, imposant erhebt sich das Gebäude mit seiner Sandsteinfassade und den Statuen auf den Balustraden oben auf dem Dach. Genauso erhebend wie heute muss es auf ihn gewirkt haben, damals vor 84 Jahren, am Tag seines Verstoßes gegen die Gesetze des »Protektorats Böhmen und Mähren«.

Wie in einer Zeitkapsel

MemoMap heißt die Website, auf der dieser Vorfall verzeichnet ist, und wer mit ihr durch das Prag von heute spaziert, fühlt sich wie in einer Zeitkapsel, die in der Phase der brutalsten Judenverfolgung gelandet ist: Straße für Straße, sogar Haus für Haus, ist das Schicksal der damaligen jüdischen Bewohner verzeichnet. Genau 41.645 gab es im Jahr 1941, und jeder von ihnen ist an seiner damaligen Wohnadresse in der Karte vermerkt, zusammen mit seinen Lebensdaten und oft sogar mit einem Passfoto. Und manchmal, wie im Fall von Arpad Deutsch, auch mit seinen Verstößen gegen die absurden Gesetze jener Zeit.

Bis ins Büro von Magdalena Sedlická sind es vom Nationaltheater aus acht Kilometer stadtauswärts. Eingekeilt zwischen Ausfallstraßen hat dort das Masaryk-Institut der tschechischen Akademie der Wissenschaften seinen Sitz, und hier in den Büros ist die Hightech-Anwendung entstanden. »Wir wollten die Daten und Dokumente in die Stadt zurückbringen«, sagt Sedlická.

Die Historikerin beschäftigt sich schon lange mit dem Holocaust und generell der jüdischen Geschichte in Böhmen, und sie weiß um die hervorragende Quellenlage, wie es in der Wissenschaft heißt: Generationen von Forschern vor ihr haben über Jahrzehnte alles zusammengetragen, was es über die Prager Juden gibt – Meldedokumente, Geburtenregister, die erschütternden Akten über die Deportationen, Zeitungsmeldungen, Polizei-Unterlagen.

Vor allem das »Institut der Theresienstädter Initiative« hat viele dieser Daten gesammelt, nur dass sie eben bis vor Kurzem irgendwo in den Archiven lagerten. »Uns ist wichtig, dass wir sie in ihren Kontext zurückbringen, also dorthin, wo die Menschen gelebt haben«, sagt Magdalena Sedlická, die das Projekt MemoMap koordiniert. Zusammen mit dem Theresienstädter Institut und dem Multikulturellen Zentrum Prag ist so über Jahre hinweg diese virtuelle Zeitmaschine entstanden, die das Prag von früher wieder lebendig werden lässt.

Dass es überall jüdisches Leben gab, soll eine der Erkenntnisse sein – und wie vielseitig es war.

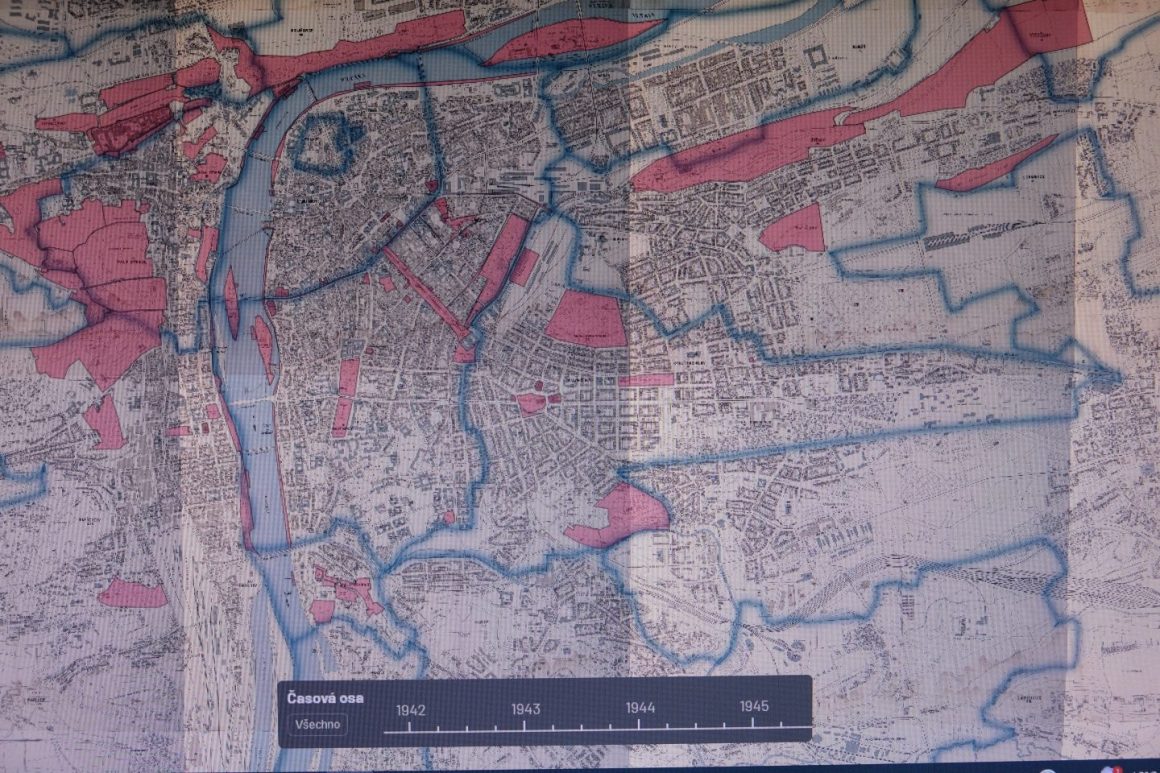

»Als Grundlage haben wir einen Stadtplan von 1938 genommen«, sagt die Historikerin: Etwas vergilbt wirkt er an der Oberfläche, aber in ihm finden sich die Straßenbezeichnungen von früher. Diese alte Karte haben die Wissenschaftler mit dem Stadtplan von heute verbunden. Wer auf dem Smartphone auf ein Symbol klickt, wird mittels der Ortungsfunktion direkt an jene Stelle des alten Plans geführt, an der er sich gerade befindet. Aber das ist erst der Beginn der Zeitreise.

In einem nächsten Schritt lässt sich entscheiden, welche Fährte man aufnehmen möchte: Die der Bewohner? Dann erscheinen auf dem Stadtplan plötzlich kleine Kästchen in jedem einzelnen Haus der Stadt: Wie viele Juden dort gelebt haben, zeigen sie an, und mit einem weiteren Klick kommt man auf die Namen und Porträtfotos, die Geburtstage und Sterbedaten. Oder doch lieber die verbotenen Orte?

Bereiche, die Juden nicht betreten durften

Plötzlich färben sich große Teile des Stadtplans in Rot, das sind all die Bereiche, die Juden nicht betreten durften: der Wenzelsplatz, die Uferstraßen, die Parks, das Nationalmuseum; ganze Straßenzüge werden zur Tabu-Zone. Oder lieber die Vorkommnisse? Mit einem Ausrufezeichen sind auf dem Stadtplan jene Stellen markiert, an denen ein Jude wegen eines Vergehens festgenommen wurde. Ein weiterer Klick, und man kommt zum Protokoll der Verhaftung, sieht die Strafmaße und manchmal sogar die später erfassten Gnadenersuche.

»Wir haben bewusst keine Stadtführung daraus gemacht, bei der man an einem konkreten Punkt startet und entlang einer vorgegebenen Route durch die Stadt läuft«, sagt Historikerin Magdalena Sedlická. Jeder Prager soll seine eigenen Winkel der Stadt ergründen können auf der Suche nach der historischen Dimension, jeder Besucher an zufällig gewählten Punkten stehen bleiben und nachschauen können. Gerade dass es überall in der Stadt jüdisches Leben gab und nicht bloß im vermeintlich »jüdischen Viertel«, soll eine der Erkenntnisse sein – und auch, wie vielseitig das jüdische Leben war.

Dafür sorgt eine weitere Ebene auf der Karte, die der besonderen Orte. Da ist die Redaktion des »Jüdischen Nachrichtenblatts«. Da ist das jüdische Jugendhaus zur Freizeitgestaltung von Kindern zwischen sechs und 14 Jahren. Da ist der Verein Makabi und Hechaluc, der bis zum Sommer 1941 allen Interessenten geholfen hat, die nach Palästina aussiedeln wollten. Natürlich das jüdische Rathaus, in dem die Gemeinde ihre Zentrale hatte. Ein ganzes Netzwerk von jüdischen Einrichtungen zieht sich quer über die Stadt, ein Zeugnis des selbstverständlichen und vielfältigen jüdischen Lebens, das es in Prag einst gegeben hat.

Besonders eindrucksvoll wird die digitale Karte, wenn man unten im Bild die Zeitleiste verschiebt: Von 1941 bis 1945 kann man so durch Prag reisen.

Ein weitgehend intaktes Bild

Zu Beginn zeigt sie ein weitgehend intaktes Bild. Doch dann, mit jeder leichten Verschiebung der Zeitachse, ändert es sich. »Dank dieser Zeitachse sieht man, wie sich die Stadt als Folge der Deportationen nach und nach leert«, so Sedlická. Wo gerade noch das bunte Kästchen 17 jüdische Bewohner in mehreren Häusern gemeldet hat, steht plötzlich eine Null auf Schwarz.

Und ringsum nehmen die Beschränkungen zu. Wo gerade noch eine jüdische Einrichtung war, ist plötzlich nichts mehr. Wo eben noch eine normale Straße verlief, ist nun eine rote Zone mit Betretungsverbot. Und überall in der Stadt entstehen Depots für den geplünderten Besitz jüdischer Familien. Wie ein Zeitraffer läuft der Horror jener Jahre über den Bildschirm, aber nicht abstrakt, sondern mit ganz konkreten Straßenzügen, mit Fotos, mit 41.645 Schicksalen verbunden, mit Menschen.

Die Prager MemoMap ist ein bisher europaweit einzigartiges Projekt.

Da ist zum Beispiel der berühmte Wenzelsplatz, jener lang gestreckte Boulevard mitten in der Stadt, der damals wie heute ihr Herz ist. Dutzende Einträge vermitteln die Schikanen: Evzen Mautner wurde hier am 20. Oktober 1941 aufgegriffen, weil er seinen Judenstern nicht ausreichend befestigt hatte; Pavla Grünová musste am 12. Dezember 1941 Strafe zahlen wegen »unerlaubten Stehens auf dem Mittelgang des Zugwagens der Straßenbahn«; Hana Tellová drohten fünf Tage Gefängnis, weil sie am 24. November 1942 über den Wenzelsplatz zu ihrer Arbeitsstelle gegangen ist. Die Website dokumentiert reihenweise verbotene Besuche im Kino »Biograf Maj«, versteckte Judensterne, nicht beachtete Sperrzeiten für Juden.

Und dann ist da Ervin Ritter, der am 30. Juli 1941 an der Tür eines Kaffeehauses stehend den Kellner bat, ihm einen der Gäste herauszurufen. Der Kellner alarmierte stattdessen einen Schutzmann, der Ritter in Gewahrsam nahm, schließlich haben Juden im Kaffeehaus nichts zu suchen. Selbst ein dreiseitiges Gnadenersuch, in dem Ervin Ritter die Begebenheit schilderte und beteuerte, höchstens einen Schritt ins Café gesetzt zu haben, ist als Faksimile beigefügt.

Europaweit einzigartig

Die Prager MemoMap ist europaweit einzigartig. Inspiration fanden die Forscher in Österreich: »Memento Wien ist für uns ein Vorbild, und wir sind mit unseren Kollegen dort in engem Austausch«, sagt Sedlická. Aber mit ihrem Team setzte sie eben noch mehr Details darauf, ging weiter in die Tiefe; die vielen Schichten ihrer Website, von den jüdischen Einrichtungen über die Verbotszonen bis zu den Polizeiprotokollen, gibt es nur in Prag.

Das Forscher-Team hofft nun, dass das Prager Modell europaweit Schule machen wird. Entstanden ist es nämlich im Rahmen der sogenannten European Holocaust Research Infrastructure – eines Programms, an dem viele EU-Länder beteiligt sind. Geforscht wird zu jeweils eigenen Schwerpunkten, aber die Wissenschaftler stehen in regem Kontakt. Und die Technik, die der Prager MemoMap zugrunde liegt, ließe sich vergleichsweise einfach auf andere Städte übertragen, so die Experten.

Genau davon will das tschechische Team jetzt Gebrauch machen – und arbeitet an Versionen für andere Städte, zunächst im eigenen Land. Pacov beispielsweise, eine Kleinstadt knapp eineinhalb Stunden südlich von Prag, bereitet einen interaktiven Stadtplan vor. Und in Ričany, einer Stadt im Prager Speckgürtel, soll daraus ein Schulprojekt werden, bei dem Jugendliche von der Datenrecherche bis zur Umsetzung die entsprechenden Aufgaben übernehmen.

Die MemoMap im Unterricht

»In Prag sind wir gerade dabei, Methoden und Anleitungen zu entwickeln, mit denen sich die MemoMap im Unterricht einsetzen lässt«, berichtet Sedlická. Die Erkenntnisse sollen eine wichtige Lektion über den Antisemitismus transportieren: dass das jüdische Leben ganz selbstverständlich zu der Stadt gehörte, in der sie heute Schüler sind. Und dass all die Gräueltaten nicht irgendwo anders passierten, sondern direkt vor ihrer Haustür und entlang der Wege, die sie heute täglich gehen.

Der junge Theater-Enthusiast Arpad Deutsch, der 1941 verbotenerweise in eine Vorstellung des Nationaltheaters gegangen war, hatte ab diesem Tag noch etwas mehr als ein Jahr zu leben. Am 28. April 1942 wurde er nach Theresienstadt deportiert, zwei Tage später weiter ostwärts, wo sich seine Spur verliert.