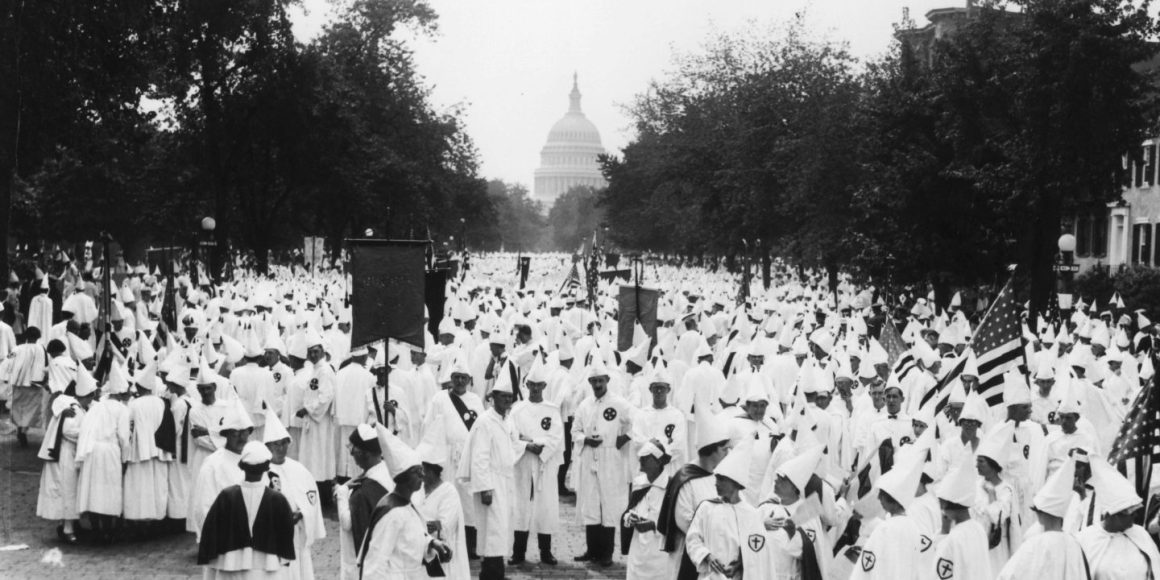

Sie sind verantwortlich für unzählige Morde und Hassverbrechen gegen Schwarze, Katholiken, Juden und Einwanderer in den USA: die Mitglieder des Ku-Klux-Klans. Vor 100 Jahren, am 8. August 1925, marschierten sie in ihren weißen Roben und spitzen Hüten durch die Hauptstadt Washington. Es war der größte Aufmarsch des rassistischen Hassverbands. 30.000 bis 35.000 seien es gewesen, berichtete tags darauf die »Washington Post« - in positivem Ton. Die Kundgebung sei eine der »großartigsten Demonstrationen in der Geschichte der Hauptstadt« gewesen.

Der Ku-Klux-Klan, abgekürzt KKK, ist eine rechtsextreme Terrororganisation. Damals stand er für protestantisches Christentum, Patriotismus und selbstverständlich weißen »Amerikanismus«. Er war vielerorts verankert im Alltag. 1925 betrieb der Klan sogar einen Katalog zum Bestellen von Roben. Das Gewand für den gehobenen Posten des »Grand Dragon« (großen Drachen) aus Satin und Seide kostete 40 Dollar, das aus Baumwolle fünf.

Protestantisches Christentum, Patriotismus und selbstverständlich weißen »Amerikanismus«

Mehrere Millionen Menschen dürften der Organisation zu jener Zeit angehört haben. Es war eine der »größten sozialen Bewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts«, schreibt Historikerin Linda Gordon in ihrem maßgeblichen Werk »The Second Coming of the KKK«. Vor 100 Jahren war bereits die zweite Generation des KKK aktiv.

Der erste Klan bestand aus weißen Terrorgruppen im Süden der USA. Er entstand nach dem Bürgerkrieg 1861-1865, der das barbarische System der Sklaverei beendet hatte. Mit Terror und Gewalt wollte der Klan die Uhr zurückdrehen und Schwarze einschüchtern. US-Präsident Ulysses Grant setzte damals sogar das Militär gegen den Klan ein. Grant habe »das Monster erschlagen«, heißt es in der Grant-Biografie »Grant« von Ron Chernow (2017), doch der Geist des Ku-Klux-Klans sei danach wieder hochgekommen.

Der »zweite Klan« war vor 100 Jahren US-weit in Kleinstädten und auf dem Land verbreitet, auch als weiße Reaktion auf Einwanderung und wirtschaftliche Veränderungen. Die Mitglieder hätten sich als Teil einer Gemeinschaft gefühlt, ihr Ressentiment zum Ausdruck gebracht und seien sich »moralisch und in religiöser Hinsicht rechtschaffen« vorgekommen, so beschrieb es Historikerin Linda Gordon.

Klan-Männer waren gestandene Bürger aus der Mitte der örtlichen Gesellschaft

Einblicke in das Innenleben des zweiten KKK gewähren Protokolle von Klan-Sitzungen Mitte der 1920er Jahre, die auf Umwegen in das Archiv der »Historical Society« des Bundesstaates Oregon gelangt sind. Als Klan-Männer waren Metzger, Versicherungsvertreter, Kleinunternehmer, ein Koch, Bauern, ein Friseur, ein Deputy-Sheriff, Richter, ein Juwelier, ein Tankwart aufgelistet - gestandene Bürger aus der Mitte der örtlichen Gesellschaft.

Auf den Sitzungen ging es um anstehende Wahlen, darum, ob jemand krank war und Hilfe brauchte, welche Pastoren sprechen würden. In einem Protokoll wird dazu aufgerufen, in einem bestimmten Geschäft nicht zu kaufen: Die Eigentümer seien »100 Prozent Juden«. Ein anderer Tagesordnungspunkt: Eine Lehrerin habe zwei Schüler ihre Aufsätze über den Klan nicht vorlesen lassen. Man müsse ihr beibringen, was es heiße, Amerikaner zu sein. Der Mitgliedsantrag eines Mannes werde geprüft, seine Eltern seien Katholiken. Und die katholische Loyalität gelte nicht den USA, sondern dem Papst. Damals waren Katholiken in den USA häufig Einwanderer aus Südeuropa und Irland.

Als Erfolg konnte der Klan ein 1924 verabschiedetes Gesetz werten, das Immigration im Wesentlichen auf Menschen aus West- und Nordeuropa begrenzte. Am 1. Juni 1927 berichtete die »New York Times« von einer Konfrontation der Polizei in New York City mit rund 1.000 Klan-Mitgliedern. Mehrere Personen seien festgenommen worden. Ein Mann namens Fred Trump sei gleich wieder freigelassen worden. US-Präsident Donald Trumps Vater hieß Fred Trump. Donald Trump hat in einem Interview mit der »New York Times« im September 2015 den Bericht von 1927 als »vollkommen falsch« zurückgewiesen.

Fred Trump ein Ku-Klux-Klan-Mann?

Das Ende der 1920er Jahre brachte das Ende des »zweiten Klans«, wie Historikerin Gordon schreibt. Im Unterschied zu den faschistischen Bewegungen in Deutschland und Italien habe es der KKK nicht geschafft, große Geldgeber als Unterstützer zu gewinnen. Der brutale dritte Ku-Klux-Klan kam dann in den 1950er und 1960er Jahren hoch und richtete sich gegen die Bürgerrechtsbewegung. Weiße Rassisten ermordeten Afroamerikaner und Bürgerrechtler, verübten Bombenattentate, setzten Häuser in Brand.

Das Extremismusforschungsinstitut »Southern Poverty Law Center« zählt heute etwa ein Dutzend »Klan-Hass-Gruppen«, die sich gegen schwarze Amerikaner, jüdische Menschen, Einwanderer und Mitglieder der LGBTQ+-Community richten. Man könnte annehmen, erklärt das Institut, dass der Klan wegen »interner Streitigkeiten, rigider Traditionen und seines groben Image« nicht viele neue Mitglieder anziehe.

Die Kundgebung vor 100 Jahren ging in einem Unwetter zu Ende. »Beten hat den Regen nicht aufhalten können«, schrieb die »Washington Post«.