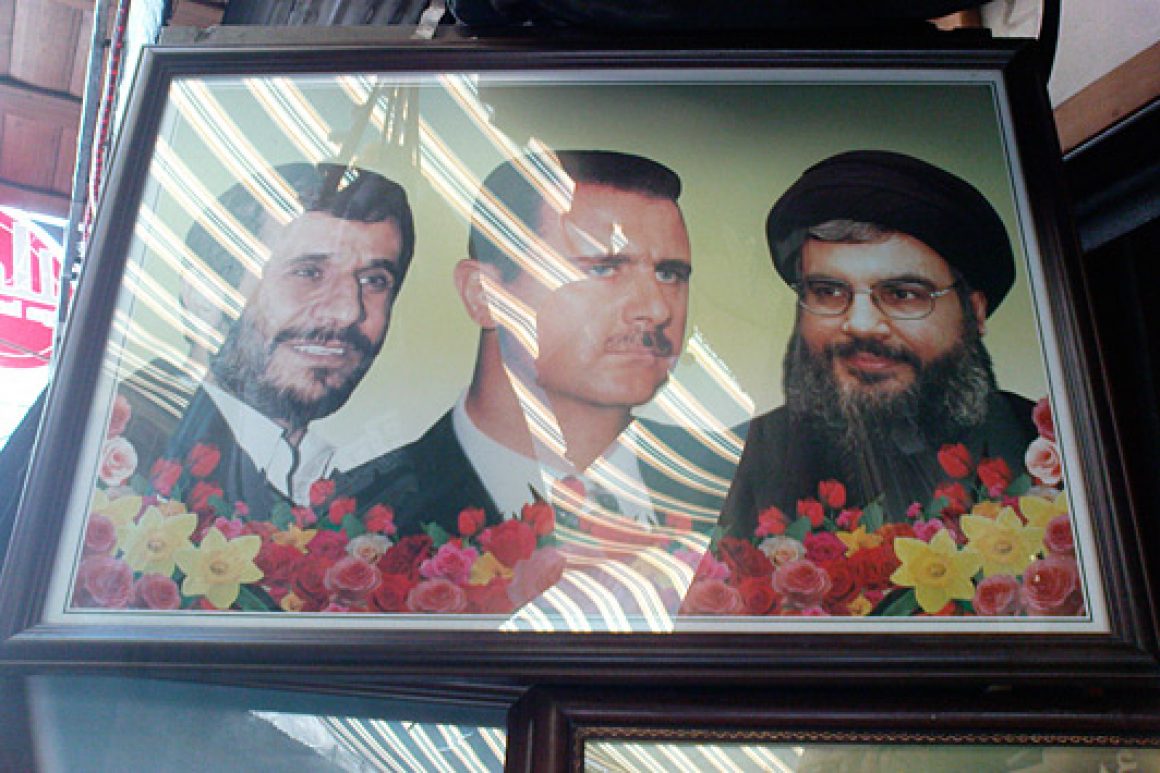

Der Weg zur jüdischen Gemeinde führt durch den großen überdachten Basar, den Suq AlHamidia. Menschen aller Couleur drängen sich, Eis- und Teigwarenhändler preisen lautstark ihre Waren an. Der Weg führt vorbei an der Großen Omayyadenmoschee, an Souvenir- und Schmuckläden schlängelt er sich zwischen Teppichhändlern und Künstlern hindurch. Der Duft nach Nelken, Zimt, Jasmin und Vanille sowie vielen unbekannten Gewürzen und Wässerchen steht über den touristischen Pfaden. Rechts und links säumen Dolche, Flaggen und Handwerksarbeiten den Weg – sowie die gütig von Postern lächelnden Gesichter von Irans Präsident Ahmadinedschad und Hisbollahchef Nasrallah.

Nur wenige Straßen hinter dem lebendigen Treiben liegt das vergessene jüdische Viertel. Nichts zeugt mehr von jener Gemeinde, die seit über 2.000 Jahren Damaskus bewohnt und deren Religion die Basis für die sakrale Aura der uralten Stadt lieferte. Selbst syrische Touristenkarten geben keinen Hinweis. Die Gassen sind nicht enger als andere Gassen in Damaskus. Doch sie sind bedrückend.

Ruinen Die Luft steht. Alles ist still. Es riecht muffig. Geduckt huscht eine kranke Katze um eine Ecke. Ein kurzer Windstoß belebt das tote Viertel. Zerfetzte Gardinen flattern hinter zersplitterten Fensterscheiben. All das Kraut, das aus Regenrinnen, Dächern und Fenstern wächst, raschelt leise. Plastiktüten, die sich im Löwenzahn verheddert haben, der vor den seit Jahren verschlossenen Türen wächst, sinken nach dem kurzen Versuch, sich zu befreien, ermattet zu Boden. Zurück bleibt die drückende Stille, nur von Spatzen und Schwalben gestört.

Damaskus ist alt, weit älter als Rom. Im siebten Jahrhundert wurde die Stadt unter den Omayyaden zum Zentrum der islamischen Welt. Seitdem hat sie ihre religiöse Strahlkraft nicht mehr verloren. Doch auch schon davor war Damaskus Schauplatz mancher religiösen Begebenheit. So wurde nach christlicher Überlieferung hier einst Saulus zu Paulus. Und es heißt, in der Nähe der Stadt hätte einst Kain seinen Bruder Abel erschlagen. Die Damaszener vermuten außerdem den laut biblischer Überlieferung unbekannten Ort östlich des Jordans, an dem Moses gestorben sein soll, genauso wie die Geburtsstelle Abrahams direkt vor ihrer Haustür.

In der großen Omayyadenmoschee, vormals die Johanneskathedrale, wurde angeblich das Haupt Johannes des Täufers verwahrt. Auch sollen Maria und Jesus einst in der Gegend Zuflucht gefunden haben. Und schließlich soll in einem Vorort von Damaskus der Fußabdruck Mohammeds zu sehen sein.

staatstreue Präsident der übrig gebliebenen jüdischen Gemeinde Syriens ist heute Albert Cameo, ein freundlicher älterer Herr mit gebeugtem Rücken. Er ist der Hüter all der zurückgebliebenen Ruinen. Sein Büro hat er in der ehemaligen Mosche-ben-Maimun-Schule, einem 70er-Jahre-Betonbau, dessen drei graue Stockwerke mit ihren vergitterten Fenstern deutlich über das zerfallende Bild des jüdischen Viertels hinausragen. Unterricht gibt es hier, hinter der vergitterten, dennoch vielfach gebrochenen Glastür, längst nicht mehr.

Die Eingangshalle, mit Zeichen der Staatstreue überladen, steht in merkwürdigem Kontrast zu Cameos Büro, das bis unter die Decke mit hebräischen Inschriften, Symbolen und den Porträts großer Juden vollgestopft ist. Die Regale sind gefüllt mit jüdischem Schmuck, Nippes und HelloKitty. Auf dem Schreibtisch eine Syrienflagge. In seinen Sessel zurückgelehnt erzählt er, das teigige Gesicht von einem traurigen Lächeln erfüllt, die Haare seitlich über den schweren kahlen Kopf gekämmt, die Augenbrauen kantig hochgezogen. Es sind Geschichten von früher. Er drückt sich sehr gewählt und vorsichtig aus. Seine Schwester ist drastischer: »Das war ein Ghetto!«

Zählte die Gemeinde Ende der 40er-Jahre noch 30.000 Menschen, so sind es heute nur noch 120, verteilt auf ganz Syrien. Dass über 99 Prozent der syrischen Juden nach Israel und in die USA flüchteten, liegt unter anderem an Alois Brunner. Einst der »beste Mann« Adolf Eichmanns, persönlich verantwortlich für den Tod von rund 130.000 europäischen Juden, konnte er sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit prominenter Hilfe nach Syrien absetzen. Dort diente er dem Assad-Regime in beratender Funktion. Sein Thema: Judenfragen.

Sperrstunde Auch wenn ihnen selbst nie etwas Schlimmes angetan wurde, so blicken die Geschwister Cameo doch auf ein Leben voller Angst zurück. Von der Staatsgründung Israels bis weit in die 90er-Jahre. Sie erinnern sich daran, wie Freunde und Verwandte abgeholt wurden. Manchmal tauchten sie nach Tagen oder Wochen schweigend wieder auf. Manche kamen nie zurück. Die beiden Geschwister erinnern sich an die Sperrstunde, die für Juden galt, an die Besitz- und Berufsverbote und an ihren Judenpass. Und natürlich wissen sie auch, an welcher Stelle unter der großen Straße zum Flughafen der alte jüdische Friedhof begraben liegt. Sie wissen auch noch, was es bedeutet, sich nicht weiter als fünf Kilometer vom eigenen Haus entfernen zu dürfen. Sie wissen auch, welche Familie einst zu welchem Haus gehörte. Und Angst. Immer und überall Angst. Angst, denunziert und mit Israel in Verbindung gebracht zu werden. Angst, mit geflohenen Verwandten in Kontakt zu bleiben. Immer die Angst, im Kriegsfall als Geisel genommen zu werden.

Ob die jüdische Gemeinde standhaft sei oder zurückgelassen wurde, können weder Albert noch seine Schwester genau sagen. Nur eines betont Cameo immer wieder. Heute sei alles anders. »Wir sind genauso frei wie alle Menschen«. Doch sein trauriges Lächeln lässt nicht erkennen, für wie frei er alle Menschen hält. Über Alberts Kopf hängt ein großes Bild. Abraham hat den Arm bereits erhoben, um Isaak, seinen Sohn, zu töten. Das Bild scheint dem alten Mann Trost zu spenden. Er blickt auf und seine Augen scheinen zu sagen: »Herr, schicke auch mir einen erlösenden Engel.«