Die Olympischen Spiele in Berlin 1936 sind als Propaganda-Spiele der NS-Diktatur in die Geschichte eingegangen. Ein Jahr nach Verabschiedung der Nürnberger Rassengesetze und zeitgleich mit der Errichtung des Konzentrationslagers Sachsenhausen präsentierte sich Deutschland der Weltöffentlichkeit als weltoffenes und friedliebendes Land.

ANTISEMITISMUS Anlässlich des 85. Jahrestags der Spiele in Berlin fand am 24. August in Tel Aviv eine Konferenz unter dem Titel »Vereint durch Sport« statt. Eingeladen hatte das Center for Jewish Impact gemeinsam mit dem Sportverein Maccabi Tel Aviv und der World Zionist Organization (WZO). Hochrangige Politiker, Historiker, Sportfunktionäre und Sportler aus dem In- und Ausland diskutierten, wie sich Hass, Rassismus und Antisemitismus in Sport und Gesellschaft bekämpfen lassen.

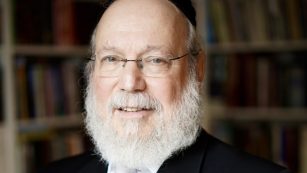

In seiner Eröffnungsrede unterstrich WZO-Präsident Yaakov Hagoel, dass die Weltgemeinschaft während der Spiele 1936 ihre Augen vor dem Antisemitismus der Nazis verschlossen habe. Auch heute würde die Welt viel zu wenig gegen den wieder erstarkenden Antisemitismus unternehmen. Die israelischen Medaillen bei den Olympischen Spielen in Tokio hätten ihn hingegen mit Stolz erfüllt, so Hagoel. Der Kampf gegen Antisemitismus sei immer auch ein Kampf für ein starkes und selbstbewusstes Israel, das der einzige Garant sei, dass sich der Holocaust nicht wiederhole.

Auch Uzi Dann, Sportjournalist der »Haaretz«, kritisierte, dass sich Institutionen wie der Weltfußballverband FIFA in den letzten Jahren zwar deutlich gegen Rassismus sowie für Toleranz gegenüber der LGBT-Community ausgesprochen hätten, das Problem des Antisemitismus jedoch konsequent vernachlässigten.

SCHICKSALE Die geschäftsführende Direktorin der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dorit Novak, beleuchtete in ihrem Vortrag die Auswirkungen des Antisemitismus auf jüdische Sportler in Nazi-Deutschland. Dazu las sie Teile des Abschiedsbriefes des Stuttgarter Turners Fritz Rosenfelder aus dem Jahr 1933 vor, der seinen Suizid damit begründete, dass er es »nicht über sich bringen [könne], von der Bewegung, von der das nationale Deutschland die Rettung erhofft, als Vaterlandsverräter betrachtet zu werden«. Gleichzeitig habe es gerade in der Zeit der Schoa zahlreiche Sportler gegeben, die sich gegenüber jüdischen Sportlern solidarisch zeigten und sich sogar aktiv gegen das NS-Regime stellten.

Als Beispiel schilderte Novak die Geschichte des erfolgreichen Radrennfahrers Gino Bartali, der während des Zweiten Weltkriegs als Fahrradkurier für eine italienische Untergrundbewegung tätig war und auch persönlich eine jüdische Familie bei sich versteckte.

Von ihren persönlichen Erfahrungen erzählte die Judoka Shira Rishony, die in den letzten Jahren mit ihrer israelischen Mannschaft an zahlreichen Turnieren im Ausland teilnahm. Es sei nicht ungewöhnlich, dass von Sportlern in bestimmten Ländern verlangt werde, sich in der Freizeit nicht als Israelis zu erkennen zu geben. Aus Sicherheitsgründen müsse man dann »neutrale« Kleidung ohne hebräische Aufdrucke tragen. Selbst bei den Olympischen Spielen schmücke man seit dem Terroranschlag 1972 in München aus Sicherheitsgründen die israelischen Unterkünfte im Olympiadorf nicht wie üblich mit der nationalen Flagge. Dies habe sich erst dieses Jahr in Tokio geändert.

RIVLIN Besonders in Erinnerung geblieben sei ihr das Judo-Grand-Slam-Turnier in Abu Dhabi 2015, so Novak: »Bereits im Vorfeld bedurfte es großer Lobbyarbeit, dass wir überhaupt an dem Turnier teilnehmen durften. Statt unserer gewöhnlichen Judoanzüge mit hebräischer Aufschrift und der israelischen Flagge auf der Brust musste die israelische Mannschaft gemäß einer Vereinbarung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten neutrale Anzüge der Internationalen Judo-Föderation tragen. Selbst als Tal Flicker für Israel die Goldmedaille gewann, wurde nicht die israelische Hymne, sondern eine Melodie des internationalen Judo-Verbands gespielt. Ich habe mich damals gefragt: Warum dürfen wir nicht wie alle sein?«

Ehrengast der Konferenz war der ehemalige Staatspräsident Reuven Rivlin, der während der Veranstaltung mit der Auszeichnung »Tolerance in Sports« geehrt wurde. In seiner Dankesrede bekräftigte Rivlin die Wichtigkeit des Kampfes gegen Antisemitismus, betonte jedoch gleichzeitig die eigene Verantwortung.

Wer zu Recht von der Welt fordere, entschieden gegen Antisemitismus vorzugehen, solle sich auch in Israel uneingeschränkt gegen jede Form der Ausgrenzung einsetzen. Sport, so Rivlin, könne tatsächlich rassistische Menschenbilder entlarven: Während die Nazis 1936 jüdische Sportler aus ihrer Mannschaft verbannten, um die Überlegenheit der »arischen Rasse« unter Beweis zu stellen, sei es dem afroamerikanischen Sportler Jesse Owens gelungen, mit seinem vierfachen Leichtathletik-Gold die Absurdität der Rassenideologie vor Augen zu führen. Im Sport, so Rivlin, zähle weder die Herkunft, die Hautfarbe noch der Glaube. Stattdessen sei es nur wichtig, wie fleißig man trainiert habe.