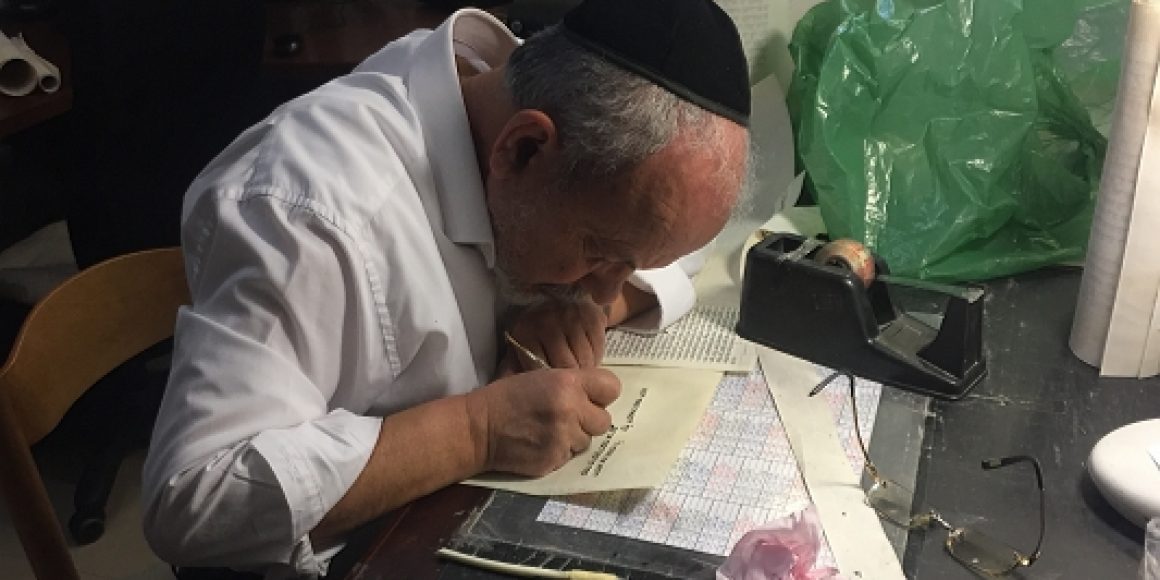

Zum dritten Mal schon greift Israel Nachmani zu dem kleinen Messer, um nachzuschneiden, doch die Spitze der Truthahnfeder bricht immer wieder ab. Nicht ärgern, schon gar nicht nervös werden, sonst passieren Fehler. »Für diese Arbeit braucht man Geduld«, sagt Nachmani, ein kleiner, grauhaariger Mann mit Kippa und Bart. Dann legt er die störrische Truthahnfeder zur Seite, greift zu seiner Schreibfeder aus Bambus, taucht sie in das Tintenfässchen und schreibt das hebräische Wort »chata«, »er sündigte«.

Drei Buchstaben – Chet, Tet und Alef – von insgesamt 304.805, die später zusammen die Heilige Schrift der Juden, die Tora, ergeben. Es wird Monate dauern, bis der Toraschreiber Israel Nachmani mit diesem einen Werk fertig ist. Jeden Tag ein paar Stunden, umgerechnet also ein paar Zeilen. Und wieder sagt er: »Das ist nur etwas für Menschen mit Geduld. Ich habe einmal einen Kurs an einer Hochschule gegeben. Aber von den 30 Studenten ist am Ende nur ein einziger Toraschreiber geworden. Wer keine Geduld mitbringt, für den ist das nichts.«

Leder Dabei könnte längst alles viel einfacher gehen: Israel Nachmani könnte sich eine Druckmaschine zulegen und sich zurücklehnen. Stattdessen sitzt er nach vorne gelehnt, die Nase fünf Zentimeter von der hauchdünnen Lederseite entfernt, im Schreibstübchen in seinem Haus nahe Jerusalem und zeichnet die Buchstaben – so langsam, als würde die Zeit gleich stehen bleiben.

Drucken und Kopieren sind streng verboten. Anders als die Bibel, die mit der Erfindung des Buchdrucks zur Massenware wurde, ist jede Tora noch immer ein handgeschriebenes Unikat. So geben es die jüdischen Gebote vor: von Hand geschrieben, mit Feder und Tinte auf Pergament.

»Am besten ist das Leder von ungeborenen Kälbern. Es ist weicher und angenehmer zum Schreiben«, sagt Israel Nachmani. Und doch ist jedes der Unikate inhaltlich identisch.

diaspora Denn nichts, sagt der Schreiber, habe sich an der Heiligen Schrift geändert, seit das jüdische Volk laut der Überlieferung durch Mose die Tora am Berg Sinai empfangen hat – an Schawuot, dem Feiertag, dessen erster Tag dieses Jahr auf den 31. Mai fällt. Das gilt auch für die Werke, die Juden in der Diaspora geschrieben haben: Die Werke von aschkenasischen und von sefardischen Schreibern gleichen sich.

Und Israel Nachmani ist einer dieser Schreiber, die dafür sorgen, dass kein Buchstabe zu lang oder zu kurz wird oder gar zu nahe an einem anderen liegt. Es ist Präzisionsarbeit, ein Handwerk, und Israel Nachmani hat es vor über 40 Jahren gelernt.

Der 65-Jährige ist »Sofer Stam«: Er schreibt nicht nur die Tora, sondern auch die Verse für die Mesusot, die kleinen Schriftkapseln, die überall in Israel und in den Häusern von Juden in aller Welt an Türrahmen hängen. Ein Zeichen, dass Gott dieses Haus beschützt. Gläubige Juden berühren beim Ein- und Austreten das Kästchen und küssen anschließend die Finger.

Zudem schreibt Nachmani auch die Verse für die Tefillin, die Gebetskapseln, die sich gläubige Männer zum Gebet mit Lederriemen um Kopf und Arme binden.

korrektur Und obwohl die Verse für Tefillin und Mesusa kürzer sind und Israel Nachmani in etwas mehr als einer Stunde damit fertig ist, sind diese Zeilen besonders knifflig: Denn kein noch so kleiner Fehler darf ihm dabei unterlaufen. Er darf keinen Buchstaben zu fett oder zu klein zeichnen, oder gar einen vergessen.

Anders als bei der Tora, in der Fehler nachträglich ausgebessert werden können, dürften die Verse nicht korrigiert werden, weiß Mosche Ben Mosche, der die handgeschriebenen Texte prüft. Zwar werden die Texte auch mit einem speziellen Computerprogramm elektronisch gescannt und Fehler digital angezeigt. »Ich bekomme dann einen Report, auf dem steht, auf welcher Seite, in welcher Zeile, in welchem Wort der Fehler steckt.«

Doch das reicht nicht: Mosche Ben Mosche liest eine frisch geschriebene Tora auch selbst, bevor sie einer Synagoge übergeben wird. Und er schaut sich die Verse für die Tefillin und Mesusot ganz genau an.

Smartphone Der junge Familienvater mit dunklen Haaren, Kippa und Bart sitzt in weißem Hemd und schwarzer Hose mehr als 60 Kilometer von Nachmanis Schreibstube entfernt in Tel Aviv und schaut auf die neue Nachricht, die gerade auf seinem Smartphone aufblinkt.

Technik des 21. Jahrhunderts und jahrtausendealtes Handwerk treffen bei Mosche Ben Mosche zusammen: »Ein Sofer Stam fotografiert zum Beispiel den Vers für die Mesusa und schickt ihn mir per WhatsApp. Hier, gerade fragt einer nach diesem Buchstaben, dem Waw.«

Das Waw ist eigentlich ein senkrechter, mittellanger Strich. Der Schreiber hat den Buchstaben aber etwas zu lang gezeichnet, jetzt sieht er aus wie der Buchstabe Nun sofit, das Nun am Ende eines Wortes. »Hier haben wir nun ein Problem. Denn bei den Tefillin und bei der Mesusa dürfen Fehler nicht nachträglich korrigiert werden. Warum? Die Buchstaben dürfen nur in der entsprechenden Reihenfolge geschrieben werden. Das Waw steht aber hier mitten im Text. Und der Rest ist bereits geschrieben.«

Mosche Ben Mosche hat nun die schwierige Aufgabe, dem Sofer Stam mitzuteilen, dass seine Arbeit umsonst war – diese Mesusa wird er nicht verkaufen können. Dass der eine oder andere Schreiber das aber doch manchmal versucht, weiß Mosche Ben Mosche. Oft kommen Menschen zu ihm, die bereits Tefillin und Mesusa gekauft haben und wissen wollen, ob sie auch koscher sind, also perfekt und fehlerfrei.

Betrugsfälle Ab und an deckt er sogar Betrugsfälle auf: So manch ein Sofer Stam hat schon mit Schablonen gearbeitet oder die Seiten einfach gedruckt. Auch Fälschungen aus China hat Mosche Ben Mosche schon entdeckt. »Deshalb sollte man nur einem Sofer vertrauen, den man kennt, der die Tora studiert, sich an die Gebote hält, selbst eine Mesusa im Haus anbringt und Tefillin legt. Ein Mann, der keine Tefillin legt, kann auch keine schreiben.«

Im orthodoxen Judentum sind die Tefillin den Männern vorbehalten. Und nur Männer holen die Tora aus ihrem Schrein und lesen daraus vor. So ist der Beruf des Sofer Stam ein reiner Männerberuf. Israel Nachmani hat die Arbeit von seinem Vater übernommen, der damals noch in der Diaspora in Marokko geschrieben hat. Und der wiederum hat es von seinem Vater. Porträts der beiden hängen heute an der Wand über dem alten Holztisch von Israel Nachmani.

geduld Ist es eine Berufung? Es ist eine Arbeit, ein Handwerk, sagt Israel Nachmani. Aber eine, die für ihn als orthodoxen Juden bedeutungsvoll ist und der er sich von ganzem Herzen widmet. »Ich habe Freude an der Arbeit. Jemand, der nur schreibt, um fertig zu werden, und nur das Nötigste tut, der wird nicht erfolgreich sein. Erfolg wird nur haben, wer die Arbeit mit Freude macht und sich keine Grenzen setzt, Zeit investiert und sich anstrengt. Für Menschen ohne Geduld ist das nichts.«