Ruth Galinski wurde am 28. Oktober 1938 aus ihrer Dresdener Wohnung abgeholt und in das polnische Niemandsland abgeschoben, zusammen mit ihrem Bruder und ihrer Mutter. Die spätere Ehefrau des ehemaligen Berliner Gemeindevorsitzenden Heinz Galinski hatte Glück: Ihr Vater war bereits nach Argentinien emigriert, und Visa für seine Familie lagen in Berlin bereit.

Mitglieder einer polnisch-jüdischen Hilfsorganisation brachten sie den Galinskis in ein Lager bei Warschau. Doch das war eine Ausnahme, denn die meisten Ausgewiesenen mussten unter schlimmen Umständen in dem polnischen Ort Bentschen bleiben.

Als 15-Jähriger wurde auch Siegfried Jaffe aus der Berliner Krausnickstraße abgeholt. Sein Vater, seine Mutter und seine Schwester überlebten die Schoa nicht. »An diesem Tag verloren wir alles, was wir hatten, unser altes Leben, unser Heim, unsere Familie«, schrieb er später an die Entschädigungsbehörde.

Freie Universität Die Geschichte der sogenannten Polenaktion haben Studenten des Osteuropa-Instituts der Freien Universität Berlin in Kooperation mit dem Verein »Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin« aufgearbeitet. Bis Ende des Jahres ist die daraus entstandene Ausstellung Ausgewiesen! Berlin, 28.10.1938 im Centrum Judaicum zu sehen.

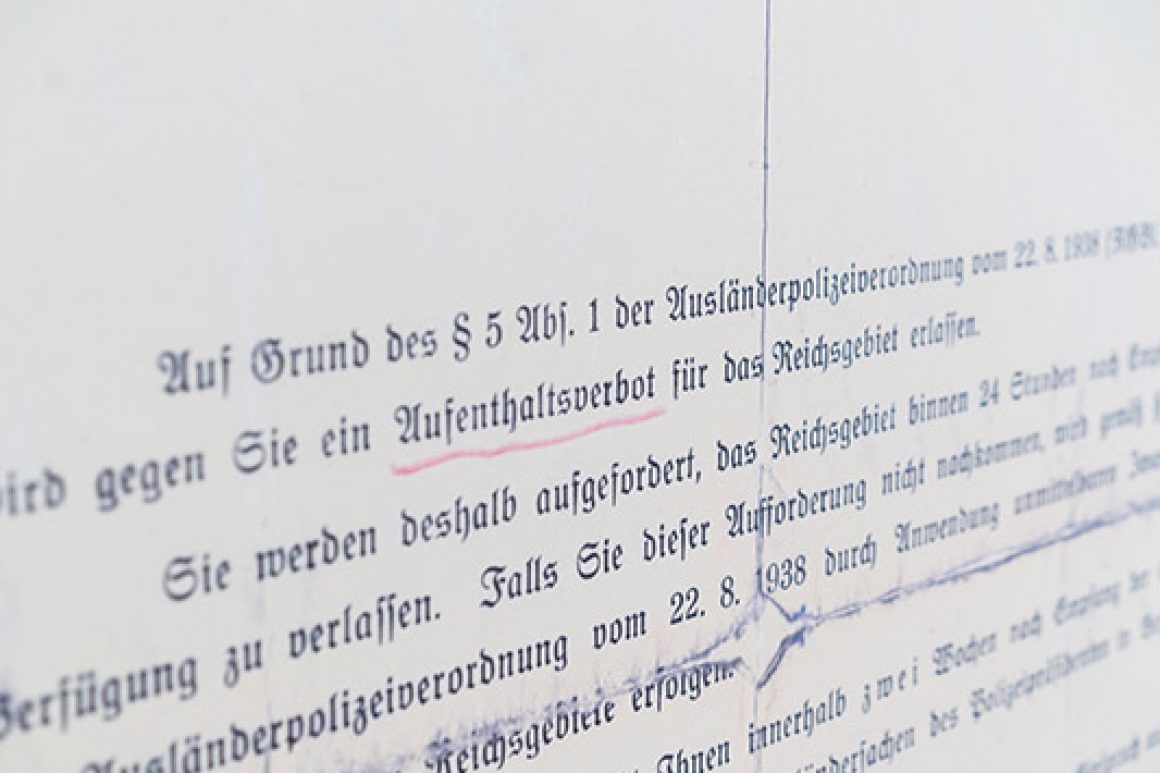

Die Geschichte der »Polenaktion« sei weitestgehend unbekannt, sagt Kuratorin Alina Bothe. Mehr als 17.000 Juden mit polnischen Wurzeln waren am 28. Oktober 1938 aus ihren Wohnungen abgeholt und an die polnische Grenze deportiert worden. Viele von ihnen wurden in Deutschland geboren oder lebten seit Jahrzehnten dort. Frühmorgens stand die Polizei vor ihrer Haustür und zwang sie mitzukommen, um sie nach Polen abzuschieben.

»Das war eine beispiellose Verfolgungsmaßnahme gegen Juden«, sagt die Kuratorin. In Berlin wurden mehr als 1500 Juden »abgeholt«. Dennoch sei die »Polenaktion« weder systematisch recherchiert noch rekonstruiert worden. Bundesweit erinnere nur ein Denkmal in Hamburg daran. Das soll sich nun ändern.

»Mit der ›Polenaktion‹ begann die Radikalisierung der Judenverfolgung durch die Nazis«, sagt Gertrud Pickhan, Professorin für Geschichte am Osteuropa-Institut und neben Christine Fischer-Defoy vom Aktiven Museum Projektleiterin der Ausstellung. Und sie bestätigt: »Sie ist als eigenständiges historisches Kapitel bislang noch unzureichend erforscht.«

Studenten »Was in der Ausstellung gezeigt wird, sind neueste historische Erkenntnisse, die noch nirgendwo veröffentlicht worden sind«, sagt Historikerin Bothe. Dies betrifft unter anderem den Ablauf der Deportation, aber auch die konkreten Lebensgeschichten.

Die Quellen zu den Biografien sind von den Studenten aus verschiedenen Archiven, vor allem aber aus der Entschädigungsbehörde des Landes Berlin zusammengetragen worden.

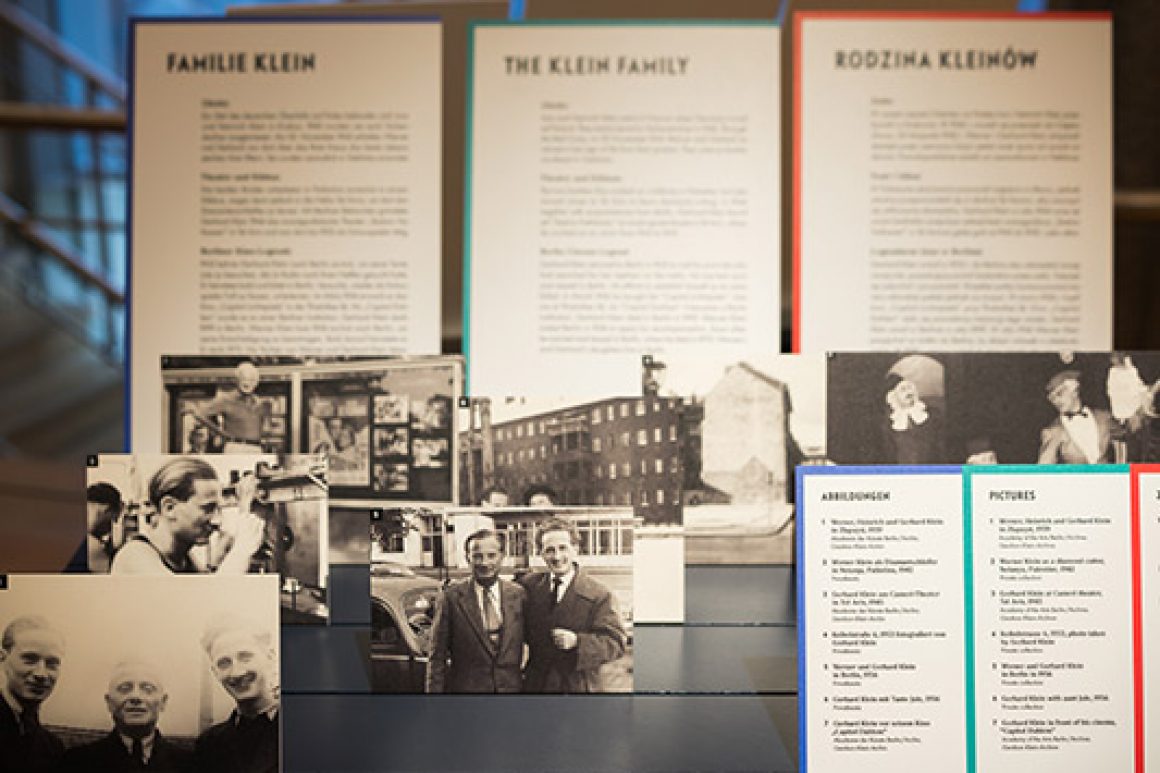

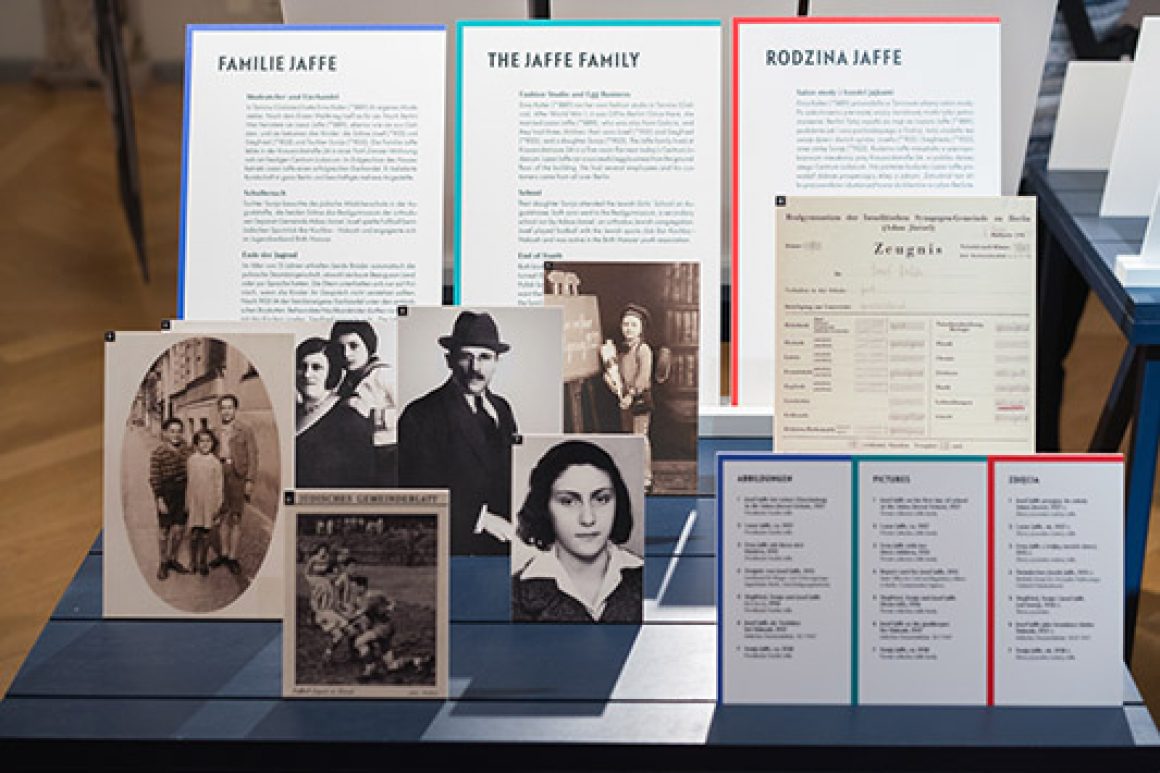

Anhand von Originaldokumenten wie Fotos, Postkarten und Akten wird die Geschichte von sechs überwiegend unbekannten Berliner Familien, die von der Ausweisung betroffen waren, detailliert in der Ausstellung gezeigt.

»Diese Familientische sind das Herzstück«, sagt Bothe. Ausgestellte Visitenkarten, Hochzeitseinladungen und Führer-

scheine laden ein, die Familien und ihr damaliges Leben kennenzulernen. Im Katalog werden insgesamt 15 Schicksale ausführlich dokumentiert, und weitere 500 werden in einer Datenbank festgehalten.

Infotexte »Wir wollen ihr Leben dem Vergessen entreißen«, sagt Alina Bothe. Dabei haben die Aussteller auf verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten Wert gelegt. Die Infotexte sind neben Deutsch und Englisch auch auf Polnisch verfasst.

Im ersten Raum laden neben den Familientischen historische Fotos ein, die von Fahnenbannern und Infotafeln umrahmt werden. Um in den nächsten Raum zu gelangen, muss der Besucher einen Hörtunnel passieren. Betroffene berichten, was ihnen an jenem Tag widerfuhr: »Wie Kriminelle wurden wir behandelt.« Oder: »Es klopfte jemand um 4 Uhr früh laut an der Tür.«

In einem weiteren Raum lassen sich die Schubladen öffnen und private Briefe lesen. Auf Initiative der Studenten sind mittlerweile Stolpersteine für Familien und Einzelpersonen verlegt worden. Denn ein zentraler Gedenkort fehlt weiterhin.