Wie war Wilhelm Buschs Verhältnis zu den Juden? Oft zitiert wird eine Stelle aus der Eingangssequenz der Frommen Helene: »Und der Jud mit krummer Ferse, krummer Nas’ und krummer Hos’ Schlängelt sich zur hohen Börse Tiefverderbt und seelenlos.«

Die Verse werden vom »frommen Sänger« im Rahmen einer ironischen Klage über die allgemeine Sittenverderbnis gesprochen. Sind sie also als Kritik an einer antisemitischen Haltung gemeint, und wenn dem so ist, sind sie auch tatsächlich so verstanden worden? Busch, der vor 100 Jahren, am 9. Januar 1908, starb, nimmt mit dem seelenlosen Juden, der an der Börse spekuliert, auf ein zu diesen Zeiten geläufiges Vorurteil Bezug.

Diese für den modernen Antisemitismus charakteristische Identifizierung von Judentum und Kapitalismus findet sich auch in mehreren Äußerungen Buschs, die durchaus nicht satirisch gemeint sind. »Ungehindert und emsig vermehren sich die Juden und ihre Gelder«, schreibt er an Franz von Lenbach. Und an anderer Stelle notiert Busch: »Das Geschäft steht in Blüte, der Israelit gleichfalls. Schlau ist er wie nur was, und wo’s was zu verdienen gibt, da lässt er nichts aus ...«. Der »fromme Sänger« formuliert schärfer, inhaltlich ist er jedoch dem, was Busch denkt, so fern nicht.

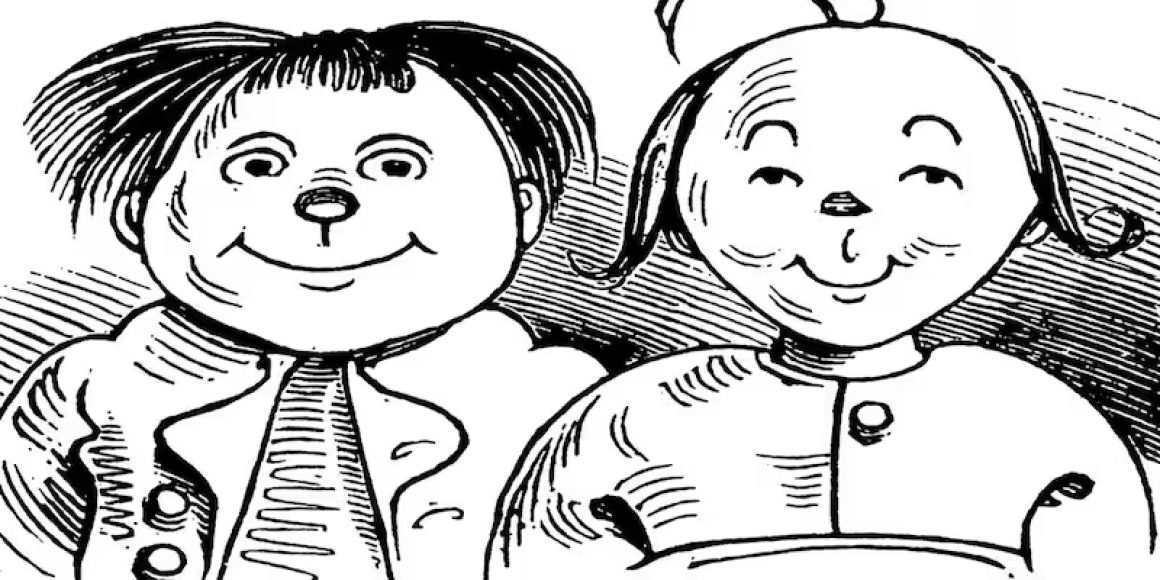

Noch bekannnter ist die Gestalt des Schmulchen Schievelbeiner aus Plisch und Plum. Hier spricht allerdings kein »frommer Sänger«, sondern Busch selbst:

»Kurz die Hose, lang der Rock,

Krumm die Nase und der Stock,

Augen schwarz und Seele grau

Hut nach hinten, Miene schlau –

so ist Schmulchen Schievelbeiner.

(Schöner ist doch unsereiner!)

Auch die sachte Ironisierung («Schöner ist doch unsereiner») ändert nichts an der Tatsache, dass die Sequenz unter die Kategorie Volksbelustigung fällt. Um der sicheren Lacher willen hat Busch eine geläufige diskriminierende Darstellung übernommen und – man bedenke seine Auflagenhöhe – massenweise verbreitet.

Aber machen solche Verse Wilhelm Busch zum Antisemiten? Die Antwort hängt wesentlich davon ab, welche Definition von Antisemitismus man zugrunde legt. «Zu einem Antisemitismus, der den Begriff erfüllt, gehört eine konsequente Judengegnerschaft, ja ein Judenhass, eine Gesinnung mithin, die auf Herabwürdigung, Diffamierung, Entrechtung, Verfolgung bis zum Pogrom zielt. Davon kann bei Busch nicht im Mindesten die Rede sein», schreibt Hans Ries, der eine hohe, allzu hohe Messlatte anlegt und folglich Busch entlastet.

Hilfreicher ist die Unterscheidung von Peter Gay zwischen Antisemiten aus Prinzip und solchen, die er «oberflächliche und sporadische Antisemiten» nennt und denen er Busch zuzählt. Busch war kein Rassist und kein dezidierter Judenfeind. Juden stellt er eher am Rand seiner Bildergeschichten dar, sie sind weder ein bestimmendes Element seines Werks noch seines Denkens.

Eine Entlastung bedeutet das nicht. Golo Mann schrieb 1982 im Wilhelm-Busch-Jahrbuch: «Unlängst hörte ich sagen, Busch sei ein arger Antisemit gewesen. Das stimmt nicht. Natürlich war er es ein klein bisschen, wie in seiner Zeit alle Deutschen, und alle Franzosen auch».

Eine unglückliche Formulierung. Gerade das «bisschen» Antisemitismus ist bei Weitem mehr als eine Bagatelle. Handelt es sich doch um eine Art dumpf-unreflektierter Gemütslage, latent vorhanden und untergründig rumorend, die jederzeit virulent werden kann, mit mehr oder minder gravierenden Folgen. Allemal ist sie gut für den sicheren Lacher auf Kosten einer Minderheit, sie kann als Erklärungsmodell für Missliebiges aller Art abgerufen werden und ist für Radaubrüder eine willkommene Gelegenheit, ihre Wut loszuwerden und dabei auf heimliche Duldung oder gar Einverständnis zu hoffen.

Kurzum: das «Bisschen» ist das entscheidende Bisschen zu viel, da es in seiner Summierung daran Anteil hat, dem, was kommen wird, den Boden zu bereiten.

Michaela Diers ist die Autorin des gerade erschienenen Buchs: «Wilhelm Busch – Leben und Werk» (dtv, 14,50 €)