von Detlef David Kauschke

»Wir bringen alles, was unsere Leser inte-ressiert«, sagt Benzion Klugman. Neben Neuigkeiten aus der jüdisch-orthodoxen Welt und allerlei Geschichten über rabbinische Gelehrte gehören auch Meldungen aus Wirtschaft und Politik dazu. »Sport hingegen kommt in unserer Zeitung nicht vor.« Das interessiere die Leser des Blattes nicht, versichert er. Klugman ist Redakteur bei Hamodia, einem der großen haredischen Blätter Israels. Es erscheint – und das bereits seit 58 Jahren – in Jerusalem als Tageszeitung in Hebräisch mit englischsprachigen Regionalausgaben für Israel, Großbritannien und die USA.

Nein, einer Zensur unterliege die Re-daktion nicht, gleichwohl habe man feste Grundsätze. Die seien durch die Halacha, das jüdische Religionsgesetz, bestimmt. »Deshalb gibt es auch kein Laschon Hara, üble Nachrede«, betont Klugmann. Als Beispiel nennt er den Fall eines Bestechungsvorwurfs gegen den Bürgermeister der nordisraelischen Stadt Kirjat Schmona. »Wir berichten darüber, aber ohne den Namen des Mannes zu nennen.« Ansonsten kämen Kriminalstories, wie er es ausdrü-ckt, nicht in die Zeitung. Berichte über Mordfälle oder Drogenmissbrauch sucht der Leser vergeblich. »Und dann gibt es auch den Grundsatz des Taam Tow, des guten Geschmacks. So würden wir zu Pessach niemals eine Anzeige einer Bäckerei bringen.«

Hamodia wirbt damit, »die Zeitung des Torajudentums« zu sein. Die in Bnei Brak erscheinende Tageszeitung Yated Neeman hält dagegen und nennt sich »das Original«. Beide stehen in Konkurrenz, der Markt ist umkämpft. »Die Blätter werben um Leser in einem auch wirtschaftlich immer bedeutender werdenden Segment, da der Anteil der haredischen Bevölkerung zunimmt«, sagt Kimmy Caplan, Historiker beim Van Leer Institut Jerusalem. Genaue Zahlen darüber – wahrscheinlich leben derzeit etwa 700.000 Haredim, also »Gottesfürchtige«, in Israel – habe man ebenso wenig wie Fakten über die Mediennutzung der Ultraorthodoxen. »Ich kenne keine Statistik«, sagt Caplan, »aber ich denke, dass der durchschnittliche Haredi die gedruckten Medien stärker nutzt als jeder andere Israeli.« Schließlich ist das Fernsehen in ultraorthodoxen Kreisen verpönt. Stattdessen werden Informationen über Plakate an Häuserwänden oder über Flyer und Magazine verbreitet, die zu Hunderttausenden jede Woche kostenlos in den Synagogen verteilt werden. Auch das Internet gewinnt als Informationsquelle an Bedeutung, seit einiger Zeit zum Beispiel mit der ultraorthodoxen Nachrichtenplattform Ladaat.net. Und es gibt Radiosender, die ihre strengreligiösen Hörer mit chassidischer Musik und frommen Gedanken versorgen.

Dann die Printmedien: Die beiden Tageszeitungen Hamodia und Yated Neeman erreichen inoffiziellen Angaben zufolge etwa 81.000 beziehungsweise 67.000 Leser, die Wochenzeitung Bakehilla 73.000. Die im Magazinformat erscheinende Wochenzeitung Mishpacha soll etwa 160.000 Leser haben. Daneben gibt es andere religiöse Blätter wie Yom Chadasch, Yom Leyom, Kfar Chabad sowie die kostenlosen Zeitungen B’Sheva, Makor Rishon oder Hatzofeh.

So vielfältig das Angebot, so einheitlich das Prinzip: In den Medien gibt es nichts, was es nicht geben darf. Zum Beispiel kommen Themen wie Vergewaltigung und häusliche Gewalt nicht vor. Dabei sind sie im haredischen Sektor besonders relevant. Nach jüngst veröffentlichten Angaben der Tel Aviver Polizeidirektion ist die Zahl sexueller Übergriffe in der vorwiegend von Ultraorthodoxen bewohnten Stadt Bnei Brak höher als in jeder anderen israelischen Kommune.

Die Journalisten sogenannter weltli-

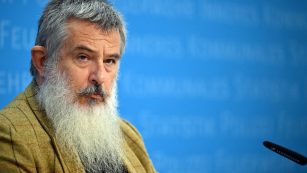

cher Medien berichten darüber, ihre Kollegen mit Kippa, Bart und Seitenlocken lassen es weg. Elijahu Gut, Redakteur bei Mishpacha, sieht darin keinen Eingriff in die Pressefreiheit: »Wir werden häufiger gefragt, warum wir das ein oder andere Thema von unserer haredischen Gesellschaft fernhalten. Doch sind die Eigentümer der Blätter auch Geschäftsleute, sie wollen Auflage machen. Daher müssen sie sich danach richten, was die Leser wünschen. Bei einer Sportzeitung fragt auch niemand, warum dort keine Aufsätze zu philosophischen Themen zu finden sind.«

Und darüber, dass keine anstößigen Themen und Berichte ins Blatt kommen, wachen Rabbiner. Yated Neeman wirbt damit, die einzige Zeitung weltweit zu sein, die komplett von »Rabbonim« kontrolliert werde. Sie wurde 1985 von den Rabbinern Elazar Shach und Yaakov Yisrael Kanievsky gegründet, die damals der Meinung waren, dass Hamodia nicht mehr länger die eigenen Ansichten vertrete. Im Geiste von Rabbiner Schach ist die Zeitung antizionistisch, positioniert sich gleichzeitig gegen den religiösen und den säkularen Zionismus. Für sie sind die Aufklärung, die Reformbewegung und der Zionismus häretische Entwicklungen. Überhaupt steht alles Moderne auf dem Index. Es heißt, dass selbst Wörter wie Aids oder Fernseher nicht vorkommen dürfen.

Auch auf die Bildsprache wird peinlich genau geachtet. Frauen – egal, ob Außenministerin, Model oder Rabbinergattin – werden nicht abgebildet. Auch in den anderen haredischen Medien nicht. Mishpacha-Redakteur Gut erklärt: »Zur traditionellen Lebensweise der Haredim gehört, dass die Frau kein Objekt der Begierde sein und keine Blicke auf sich ziehen soll.« Es gäbe klare Regeln, da habe niemand Probleme. Niemand? Ende Januar stellte die Winograd-Kommission, die sich mit den Fehlentscheidungen von Israels politischer und militärischer Führung im Libanonkrieg 2006 auseinandersetzte, ihren Abschlussbericht vor. Zur Kommission gehörten neben dem Richter Elijahu Wino-

grad und zwei Generalmajoren auch eine Frau, Ruth Gavinson. Als Ladaat.net über das Ereignis berichtete, brachte der Internetdienst auch ein Foto der Kommission – aber ohne die Juristin. Sie war aus dem Bild wegretuschiert worden.

Rabbiner Jonathan Rosenblum von Je-

wish Media Resources ist etwas amüsiert darüber, dass sich Kollegen weltlicher Me-

dien darüber empören. »Die Geschichte ist doch viel wichtiger als das Foto«, meint er. Und auch Avi Blumenthal, der Medienberater von Israels Oberrabbiner Jona Metzger findet diese und andere Fälle von Selbstbeschränkung richtig: »Ja natürlich gibt es in unseren Medien eine Zensur. Aber bei uns wissen auch Kinder und Jugendliche, dass sie alles lesen können. Die Eltern müssen keine Angst haben, wenn sie mal eine Zeitung zu Hause auf dem Tisch liegen lassen.« Und so gibt es auch bei Mishpacha nicht nur einen »Rabbinischen Rat«, der die große publizistische Linie mitbestimmt, sondern auch einen Rabbiner, der wöchentlich immer zwei Tage in der Redaktion ist. Er wirft vor Erscheinen des Blattes einen kritischen Blick auf Texte und Fotos. »Wir sind als Redakteure auch daran interessiert«, meint Elijahu Gut, »denn wir können ihn in Zweifelsfällen immer fragen und am Ende sicher sein, dass alles in Ordnung ist.«

Mishpacha hat der besonderen Verantwortung haredischer Medien übrigens in der Pessach-Ausgabe einen Artikel gewidmet. Darin heißt es: »Als gläubige Juden sind wir uns alle sehr bewusst, welche Kraft das geschriebene Wort hat. Um wieviel mehr müssen wir Publizisten und Journalisten uns dieses Umstands bewusst sein, die wir Tausende von Publikationen wöchentlich veröffentlichen.«