Die Foundation for Jewish Heritage mit Sitz in London hat jüngst in Europa die Synagogen gezählt und katalogisiert, auch in Deutschland. Wie viele Synagogen werden als jüdische Gotteshäuser genutzt, und wie viele sind nur noch als Gebäude vorhanden? An Synagogen, die weiterhin Mittelpunkt jüdischen Lebens sind, zählte man nur knapp 100. Dagegen dienen fast 800 Gebäude, die die nationalsozialistische Zerstörungswut überstanden, anderen Zwecken: als Kirche, als Museum oder auch als Krankenhaus. Sie ballen sich dort, wo einst überdurchschnittlich viele Juden wohnten.

In Fränkisch-Crumbach wurde eine Synagoge zum Kino umgebaut. Zahlreiche Häuser stehen leer, manche sind nurmehr Ruinen. Im Stadtbild fallen sie oft nicht auf, und es gibt nicht mehr viele alte Leute, die noch erzählen können: Das hier war früher einmal die Synagoge. Die Arbeit der Foundation for Jewish Heritage macht sichtbar: Es ist meist nicht weit bis zur nächsten Synagoge. Was spricht eigentlich dagegen, die ein oder andere vergessene Synagoge vor dem Verfall zu retten?

Über 800 ehemalige Synagogen-Gebäude dienen anderen Zwecken.

Anfang der 90er-Jahre habe ich, als Nicht-Deutscher und reisender Musiker, meine ersten Erfahrungen und Beobachtungen in Deutschland durch die Augen und Ohren der älteren Mitglieder der dortigen Synagogen gesammelt. Zunächst in der Synagoge Reichenbachstraße in München, danach in der Frankfurter Synagoge im Westend und in den späteren 90er-Jahren in der Fasanenstraße und in der Joachimsthaler Straße in Berlin lernte ich das heutige jüdische Deutschland kennen.

Sensibel für die persönlichen Geschichten, die mir erzählt wurden, Erfahrungen von unermesslichem deutsch-jüdischem Leid, war ich mir damals der Gegenüberstellung von historischer Synagogenzerstörung, Vandalismus, Beschlagnahmung, Vernachlässigung und Verleugnung meist nicht bewusst.

Vieles davon wurde mir erst im Lauf der Jahrzehnte durch die jüdische Zuwanderung aus den früheren Sowjetstaaten und den notwendigen Wiederaufbau und die Neuaufstellung von Synagogen klarer – viele der Prozesse auf Mikroebene wurden erst viel später sichtbar. Die damalige Synagogenliteratur, vornehmlich aus den späten 70er- bis in die späten 80er-Jahre, war wenig hilfreich: Im Fokus standen vor allem die geschändeten Synagogen der »Kristallnacht«, jene architektonischen Wunderwerke, die es nicht mehr gab, und eine reichhaltige Dokumentation, die vieles von dem, was zerstört worden war, in aller Ausführlichkeit bewahrte.

Für einen zeitgenössischen Überblick über das, was existierte, was überlebt hat – sowohl Synagogen als auch ehemalige Synagogen –, gab es jedoch keine Konsistenz, keinen Korpus von Arbeiten, keine offensichtliche Quelle für weitere Informationen. Natürlich gab es einzelne Bücher über einzelne Synagogen, und gegen Ende der 90er-Jahre und darüber hinaus wurden staatliche Gelder an Regionalhistoriker vergeben, um zu versuchen, einen Überblick über die Synagogen der einzelnen Bundesländer zu bekommen. Aber das historische Interesse blieb erstaunlich provinziell und konzentrierte sich nicht auf das, was mit den Juden insgesamt geschehen war, sondern auf den spezifischen Ausfluss jüdischer Einrichtungen etwa in Sachsen-Anhalt – das historische Interesse endete an der Grenze.

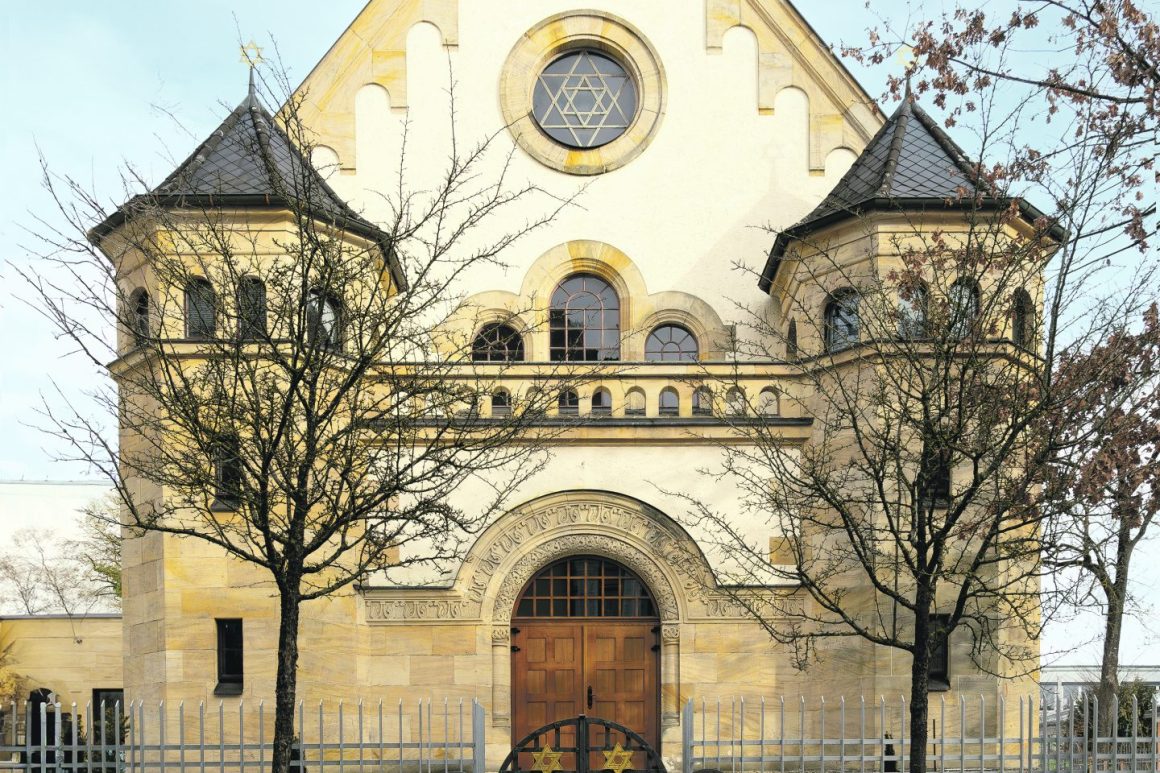

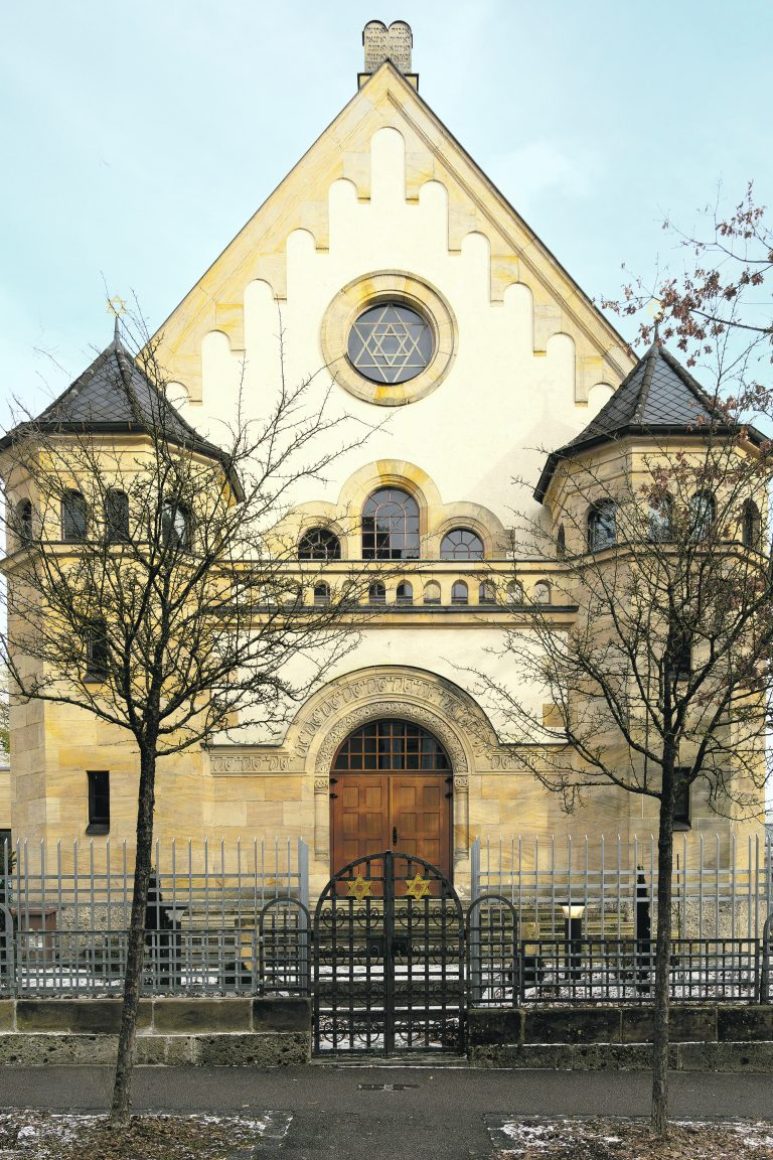

Bei allem Respekt vor den Arbeiten von beeindruckendem Aufwand – Eschwege, Korn, Hammer-Schenk – wollten wir etwas anderes präsentieren. Eine Arbeit, die sich nicht in erster Linie um die Achse der Architektur dreht, sondern die aktuelle Situation in Bildern zeigt, die jedes Gotteshaus – Synagogen und ehemalige Synagogen – seine eigene Geschichte sprechen und den Hauch einer jüdischen Erzählung zurückkehren lässt. Wir wollten vermeiden, ein Werk zu schaffen, das in erster Linie einen architektonischen Jargon verwendet, eine Sprache, die in erster Linie für andere Architekten bestimmt ist. Wir wollten zu der Idee zurückkehren, dass der Geist des Schöpfers über der Arche schwebt und in vielen Fällen die längst verloren gegangene Daseinsberechtigung wiederentdeckt – auch wenn das Gebäude längst eine neue Aufgabe erhalten hat. Alle beschriebenen Synagogen und ehemaligen Synagogen existieren zumindest in Teilen noch in der realen Welt.

Kirchen, Kinos, Krankenhäuser – Synagogen wurden zu vielem umgebaut.

Die hier nur teilweise vorgestellten Synagogen weisen noch immer eine Verbindung zu ihrer früheren Geschichte oder jüdischen Funktion auf. Es wurden keine umgebauten Architekturentwürfe (wie bei Korn) oder total zerstörte oder abgetragene Synagogen (wie bei Eschwege und Hammer-Schenk) thematisiert. Ein Ziel dieses Buches ist es, dem wunderschönen Mosaik von Synagogen in Deutschland und ihren Gemeinden gerecht zu werden.

Alex Jacobowitz: »100+ Synagogen in Deutschland«. Hentrich & Hentrich, Leipzig 2025, 896 S., 1259 Abbildungen, 90 €

Abdruck mit freundlicher Genehmigung