Pünktlich zum Festjahr »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« ist in Würzburg der letzte Band des auf vier Teilbände angelegten Projektes Mehr als Steine … Synagogen-Gedenkband Bayern erschienen. Am vergangenen Sonntag wurde der Teilband III/2 im Jüdischen Gemeindezentrum »Shalom Europa« vorgestellt. Er dokumentiert das jüdische Leben in den unterfränkischen Landkreisen und in Schweinfurt. Auf mehr als 4000 Seiten dokumentieren rund 200 Artikel die jüdische Geschichte der Orte, in denen um 1930 eine Synagoge oder ein Betraum existierten.

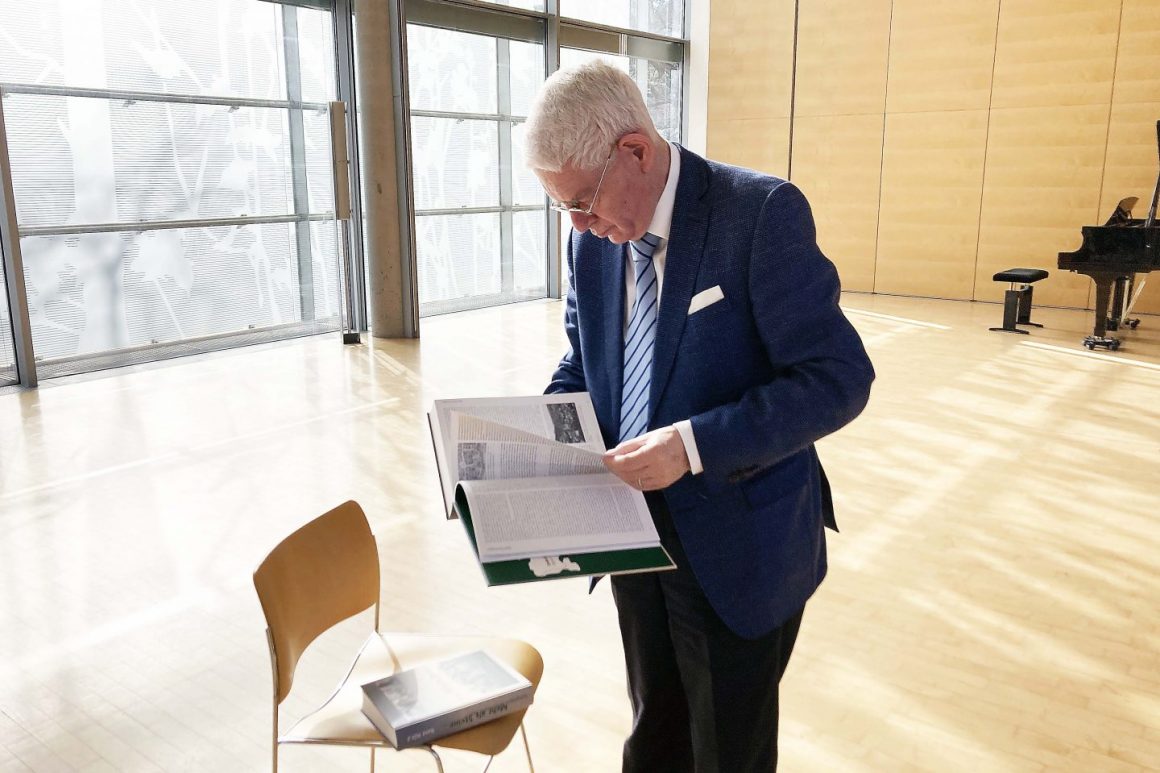

Bei der Präsentation unter Corona-Bedingungen bezeichnete Zentralratspräsident Josef Schuster den Teilband III/2 als »Schlussstein eines wertvollen Schatzes«. Vor rund 20 Jahren, als er von dem Projekt erfahren habe, sei ihm als »Urfranke mit langer Familientradition im Hessisch-Fränkischen« zwar bekannt gewesen, welche Fülle an jüdischen Gemeinden es einst in Unterfranken gab. »Doch die Details, die die Wissenschaftler in akribischer Recherche über jüdische Gemeinden in ganz Bayern herausgefunden haben, übertreffen bei Weitem das, was vorher bekannt und geläufig war«, sagte Josef Schuster.

Wissenslücken Besonders habe es ihn gefreut, dass der Abschlussband pünktlich zum Festjahr fertig geworden ist. Die deutsch-jüdische Geschichte sei von Höhen und Tiefen geprägt, und die Schattenseiten wie Pogrome und die Schoa sollten in diesem Festjahr nicht ausgeblendet werden. Die Dokumentation sei auch deswegen ein Schatz, weil sie die Wissenslücken vieler Menschen über das Judentum schließen könne und veranschauliche, wie sich jüdisches Leben in den verschiedenen Orten gestaltet habe. Ausdrücklich dankte Schuster den beteiligten Wissenschaftlern, der evangelischen Landeskirche in Bayern und dem bayerischen Kultusministerium, die das Projekt ermöglichten.

Vor 79 Jahren fand vom Würzburger Güterbahnhof Aumühle aus die größte Deportation von Juden aus Mainfranken statt.

Schuster erinnerte auch daran, dass genau vor 79 Jahren im Würzburger Güterbahnhof Aumühle die größte Deportation von Juden aus Mainfranken stattfand, der 852 Menschen zum Opfer fielen – ein Verlust, der sich nie wieder rückgängig machen lasse. Heute bestehe Konsens darüber, die Erinnerung an diese Menschen und an die jüdischen Orte zu wahren. Dass sich gerade die christlichen Kirchen so stark dafür engagierten, erfülle ihn mit Dankbarkeit und Hoffnung.

Mitwirkende Mitgearbeitet haben an den insgesamt fünf Teilbänden Kirchen-, Architektur- und Kunsthistoriker. Projektleiter Wolfgang Kraus, evangelischer Theologe an der Universität des Saarlands, verwies auf die Anfänge des Projektes 1988. Auslöser sei ein Besuch des in Nürnberg geborenen Biologen Meier Schwarz in seiner Heimatstadt gewesen.

Begonnen habe das Projekt allerdings erst mehr als zehn Jahre später, als es Schwarz gelungen war, den Kirchenhistoriker Berndt Hamm als Mitarbeiter zu gewinnen. Dabei habe man nachweisen können, dass 1938 nicht rund 260 Synagogen, wie die wissenschaftliche Literatur bislang angab, sondern 1400 bis 1500 Synagogen geschändet worden waren. »Unsere Anfänge waren bescheiden. In drei bis fünf Jahren sollte alles in einem Band abgehandelt werden. Aus den drei bis fünf Jahren wurden knapp 20, und aus dem einen Band wurden fünf Bücher.«

Karl Freller, Vizepräsident des Bayerischen Landtags, betonte in seiner Videobotschaft die lange Tradition jüdischen Lebens in Bayern, die sich erstmals 982 in Regensburg nachweisen lasse. »Seit es Aufzeichnungen über jüdisches Leben gibt, bezeugen diese auch Ausgrenzung und Diskriminierung«, sagte der Politiker. Ende des 19. Jahrhunderts habe dann eine »sagenhafte Blütezeit« eingesetzt. Dennoch sei Bayern zum Vorzeigeland des Nationalsozialismus geworden.

Die Gedenkbände seien »ein wichtiges strategisches Instrument für Aufklärung und das Eintreten gegen Judenhass«, sagt Ludwig Spaenle.

Von den etwa 42.000 Juden, die 1933 in Bayern lebten, wurden 8376 bis Februar 1945 deportiert und seien großteils in den Konzentrations- und Vernichtungslagern umgekommen. Heute finde man ein »vitales, pluralistisches jüdisches Leben« vor. Das Projekt trage dazu bei, sich die jüdische Geschichte bewusst zu machen, und motiviere im Kampf gegen das Vergessen und gegen den wiedererstarkenden Antisemitismus. Der Freistaat habe die Erinnerungsarbeit gerne unterstützt.

Antisemitismus »Mit den darin dokumentierten Erkenntnissen können wir der antisemitischen Konstruktion von Jüdinnen und Juden als fremd, als nicht hierher gehörig, wirkungsvoll entgegentreten«, betonte Ludwig Spaenle, der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Die Gedenkbände seien »ein wichtiges strategisches Instrument für Aufklärung und das Eintreten gegen Judenhass«.

Heinrich Bedford-Strohm, der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, verwies auf die 1998 verabschiedete Erklärung der ELKB zum Thema »Christen und Juden«, worin die Kirche die Aufgabe formuliert, sich von jeglicher Judenfeindschaft loszusagen und sich um ein respektvolles Verhältnis zu Juden und zu jüdischer Religion zu bemühen. Ein Ergebnis dieses »Schuldeingeständnisses« sei auch das Engagement der evangelischen Kirche für den Synagogen-Gedenkband Bayern.

Der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx beschrieb die Judenfeindschaft in Europa, »die auch die Kirche mitbefördert hat. Sie war sozusagen ein Anknüpfungspunkt für den rassischen Antisemitismus«, der im 20. Jahrhundert zur »schrecklichen Schoa« geführt habe. Die Synagogen-Gedenkbände seien wichtige Dokumente jüdischer Gemeinden in Deutschland und könnten zugleich weitere Aufarbeitung anstoßen.

Abgeschlossen ist das Gesamtprojekt jedoch noch nicht. »Ich bin im Übrigen auch sehr froh, dass jetzt die Synagogen-Gedenkbände Hessen ebenfalls in Angriff genommen werden können«, betonte Josef Schuster. Daran beteiligt sei mit Doron Kiesel, dem Wissenschaftlichen Direktor der Bildungsabteilung, auch der Zentralrat der Juden.