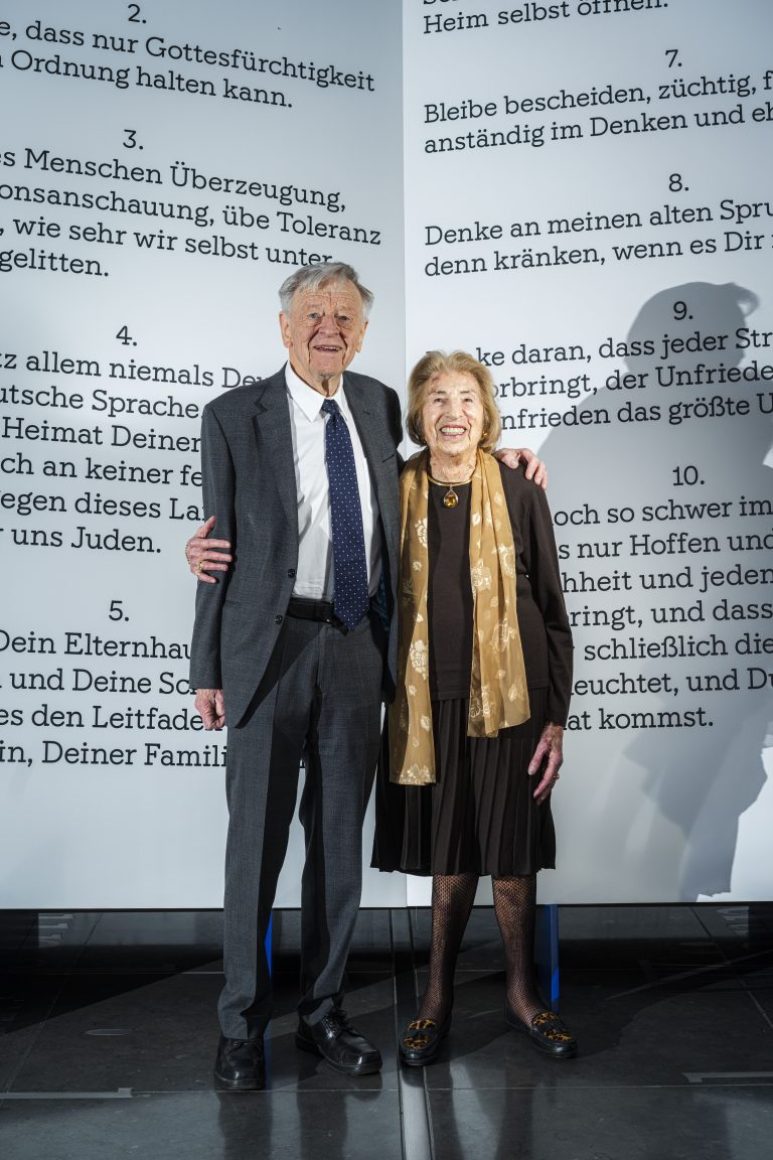

Lord Alfred Dubs scrollt durch seine E-Mails. Ah, eine Bestellung ist angekommen, etwas wurde für das Haus erledigt, eine Werbung. »Wenn ich zurück in London bin, warten auf mich 44.000 E-Mails.« Nur 44.000? Ja, aber er wisse ohnehin, worum es geht, scherzt der 91-Jährige, der am Dienstagmittag zwischen den großen weißen im Paul-Löbe-Haus aufgestellten Plakaten steht. Dubs steckt das Smartphone in seinen grauen Anzug. Er schaut sich um, sieht nach oben zum Dach, durch das die Januarsonne fällt. Er blickt auf die großen Wände, geht zwei kleine Schritte nach vorn und bleibt wieder stehen. »Ich bin überwältigt«, sagt er, »einfach überwältigt«.

Hella Pick lehnt an einer Stele. Sie isst einen Cookie, den ihre Hände zuvor langsam geteilt haben. Ihr Blick schweift vorbei an den Plakaten. Gerade zuvor hatte sie ein langes Gespräch, gleich soll das nächste beginnen. Die 95-Jährige dreht sich um und setzt sich mit der Schwere und der Bedeutung, die dieser Tag in sich hat, aufs Sofa, rückt ihren honigbraunen Schal zurecht, legt die Hände ineinander, die auf ihrem Plisseerock zur Ruhe kommen.

10.000 Kinder kamen zwischen 1938 und 1940 mit den »Kindertransporten« nach Großbritannien

Pick und Dubs sind zwei von circa 10.000 Kindern, die zwischen 1938 und 1940 mit den »Kindertransporten« nach Großbritannien kamen. Dubs kam aus Prag, Pick aus Wien. An diese Rettung der Kinder erinnert nun die Ausstellung I said, ›Auf Wiedersehen‹ – 85 Jahre Kindertransport nach Großbritannien, die im Paul-Löbe-Haus zu sehen ist. Die Ausstellung, die durch die Berthold Leibinger Stiftung in Kooperation mit dem Freundeskreis Yad Vashem e.V., mit Ruth Ur als Kuratorin, der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, der Wiener Holocaust Library und der Association of Jewish Refugees vorbereitet wurde, zeigt anhand von Fotos, persönlichen Dokumenten, Briefen und Zeichnungen, wie die Kinder aus Deutschland, Österreich oder Tschechien versuchten, Kontakt mit ihren Eltern oder Verwandten zu halten.

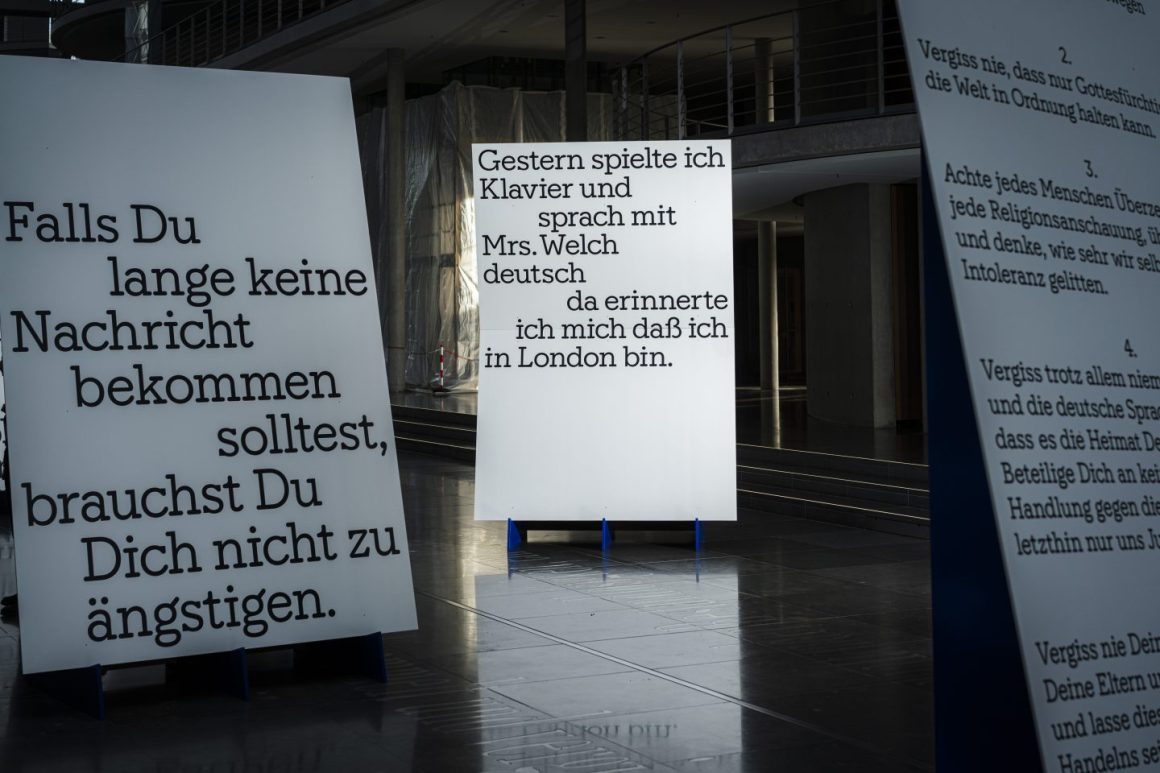

Es sind Zeilen wie die von Ilse Majer, die sie am 14. Juli 1939 verfasste: »Meine Lieben. Heute schreibe ich wieder. Bin ich nicht brav.« Als Zehnjährige wurde das Mädchen mit einem Kindertransport von Wien nach England geschickt. Sie kam an der Liverpool Street an und lebte bei der Familie Welch.

Bis zur Deportation der Eltern in das Ghetto Izbica schrieb Ilse ihnen anfänglich über ihr neues Leben, die neue Sprache, die andere Familie. Und sie berichtete von dem Klavier, ihrem Abendbrot, ihrem Alltag.

Lord Alfred Dubs, der das »Lord« gern streicht und seinen Namen mit Alf Dubs abkürzt, sagt von sich selbst: »I was lucky.« Er hatte Glück. Denn er war eines der wenigen Kinder, die nicht ins komplett Ungewisse fuhren. Auf den kleinen Alfred wartete sein Vater, dem die Ausreise aus Prag schon vorher gelungen war und der seinen Sohn von der Liverpool Street abholen konnte. Unter den suchenden Kinderaugen fanden sich zwei Paare.

Die Kinder kamen mit beinahe nichts in der neuen Heimat an

Die Kinder kamen mit beinahe nichts an. Vielleicht mit einem kleinen Koffer, vielleicht mit einer Tasche. »Ich erinnere mich nicht, was ich mitgenommen habe. Bestimmt hatte ich einen kleinen Koffer, aber ich erinnere mich wirklich nicht«, sagt Dubs, der gerade einmal sechs Jahre alt war, als er zu der Reise aufbrechen musste, die sein Leben und das seiner Eltern rettet, denn kurz bevor der Krieg ausbrach, war Dubs’ Mutter nach Großbritannien gekommen.

Alfred war damals schon bewusst, dass er sich schnell an die neue Umgebung und die Menschen anpassen musste, wenn er Großbritannien als seine neue Heimat annehmen wollte. Und das tat er. Er studierte an der London School of Economics, arbeitete lange Jahre in der Politik, wurde 1994 zum Life Peer erhoben und zog für die Labour Party ins House of Lords ein.

Er setzt sich für Flüchtlinge ein, traf sich in der Vergangenheit immer wieder mit jungen Geflüchteten, um ihnen zu zeigen, dass es immer Hoffnung gibt. Das nach ihm benannte »Dubs Bill« ist eine Gesetzesänderung, die besagt, dass Großbritannien unbegleitete und minderjährige Flüchtlinge aufnehmen soll. »Ich blicke nach vorn«, sagt er, »ich muss.«

Auch Hella Pick hat sich als junge Frau entschieden, nicht in der Vergangenheit zu leben, sondern nach vorn zu blicken. Das Kind, das mit beinahe nichts an der Liverpool Street ankam, denn es wurde ja vorher alles kontrolliert, wie sie beschreibt, studierte später an der London Economic School Politikwissenschaften, war viele Jahre Politik-Journalistin bei der britischen Zeitung »The Guardian« und eine international anerkannte Reporterin.

Entfremdung durch den Brexit

Ihre Heimat, sagt Pick, sei natürlich London, aber »seit dem Brexit habe ich das Gefühl, dass ich in einer eher entfremdeten Heimat lebe«. Sie sei selbst überrascht gewesen, wie zu Hause sie sich in Österreich gefühlt habe, aber das, sagt Pick, habe zum großen Teil damit zu tun, dass es durch den Brexit eine Art Entfremdung gebe. Die österreichische Staatsbürgerschaft nahm sie wieder an.

»Als ich einmal in Prag war«, erzählt Dubs, »hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass dort etwas ist«, aber seine Heimat ist Großbritannien. »Allerdings muss ich sagen, dass ich den Brexit für ein großes Desaster halte. Ich habe an mehr Türen geklopft als alle, die Sie vielleicht kennen, um gegen den Austritt zu werben.« Hella Pick und Lord Alfred Dubs sind sich da einig. Sie müssen darüber ein bisschen lachen, denn sie sind sich sehr oft einig – »Yet again, I have to agree«, sagt Dubs dann, und seine Augen lachen.

Werden die beiden auch weiterhin glücklich sein? »Wenn diese Ausstellung überall zu sehen sein wird, dann ja«, sagt Hella Pick. Dabei schließt sie ein wenig die Augen, so, als wünschte sie sich, dieser Traum würde in Erfüllung gehen.

Die Ausstellung »I said, ›Auf Wiedersehen‹ – 85 Jahre Kindertransport nach Großbritannien« ist bis zum 23. Februar im Paul-Löbe-Haus zu sehen.