In der fast 900 Jahre langen Geschichte der Stadt München ist der 20. November 1941 ein rabenschwarzer Tag. An diesem Tag vor genau 80 Jahren fand die erste Deportation von Juden nach Kaunas in Litauen statt. Es war der Beginn des industriellen Massenmordes. 997 Männer, Frauen und Kinder mussten die Reise in den Tod antreten.

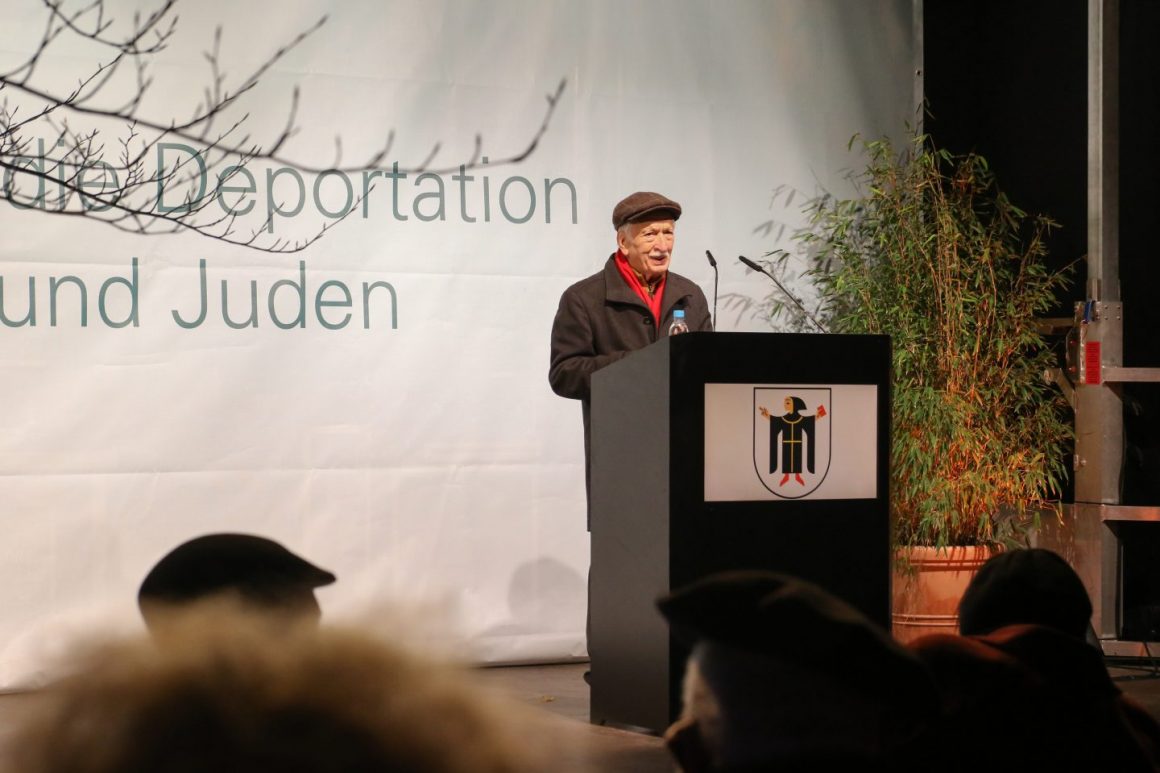

Eine Gedenkfeier am vergangenen Samstagabend, die von der Landeshauptstadt in Kooperation mit der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), dem katholischen Verein Sant’Egidio sowie weiteren Partnern organisiert worden war, diente nicht nur der Erinnerung an die Opfer.

lehren Alle Redner, darunter Kardinal Reinhard Marx von der Erzdiözese München und Freising und der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, brachten die Überzeugung zum Ausdruck, dass die aus den damaligen Ereignissen zu ziehenden Lehren eine zentrale Bedeutung für die Gesellschaft von heute haben. Sie richteten dabei auch einen selbstkritischen Blick auf die Versäumnisse der Kirche während der NS-Zeit.

IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch, die ebenso wie Oberbürgermeister Dieter Reiter nicht persönlich an dem Gedenken am Samstagabend teilnehmen konnte, hält die Erinnerung an den Holocaust, vor allem auch die politische und gesellschaftliche Vorgeschichte, für essenziell und von elementarer Bedeutung für die Wahrung der jetzigen demokratischen Verhältnisse.

»Wir müssen daran erinnern«, stellte sie in Zusammenhang mit der Feier fest, »dass die Deportierten noch wenige Jahre zuvor vollwertige Mitglieder der Gesellschaft gewesen waren. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie vor aller Augen entrechtet, verfolgt, beraubt und schließlich deportiert wurden, ohne dass es Widerstand gegeben hätte. Es hätte nicht so weit kommen müssen, wenn die nichtjüdischen Freunde und Nachbarn damals ihre Stimme erhoben hätten. Doch die Menschen blieben stumm.«

schweigemarsch Auf diesen Aspekt ging bei der Gedenkzeremonie, die mit einem Schweigemarsch begann, auch Ellen Presser, die Leiterin der IKG-Kulturabteilung, in ihrer Rede ein. »Wer sich für seine Nachbarn, Mitmenschen, interessierte, der konnte etwas wissen. Schweigen, wegschauen, mittun oder sogar nachtreten – das allerdings war damals die Haltung der Mehrheitsgesellschaft«, beschrieb sie die Situation.

Die 997 Männer, Frauen und Kinder repräsentierten ein Viertel der Juden der Stadt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter, der seine Teilnahme kurzfristig absagen musste, hatte bereits im Vorfeld der Veranstaltung auf die daraus zu ziehenden Lehren hingewiesen: »Ich sehe es als Pflicht und Verantwortung der Stadt, die Erinnerung an die damaligen Ereignisse in die heutige Stadtgesellschaft zu bringen, damit wir daraus für eine Zukunft lernen, in der mörderisches Gedankengut, Unmenschlichkeit, Ausgrenzung und Intoleranz gegenüber anderen Menschen, egal aus welchen Gründen, keinen Platz finden.«

In Kaunas, der zweitgrößten Stadt Litauens, war 1941 Unmenschlichkeit eine allgegenwärtige Erscheinung. Im Jahr zuvor war das kleine Land im Nordosten Europas von der Roten Armee überrannt worden. Sie verschleppte vor allem das Bildungs- und Besitzbürgertum. Ein Jahr später, im Juni, marschierte dann die deutsche Wehrmacht ein. Unmittelbar im Anschluss kam es zu Massenmorden an Juden auf offener Straße.

güterbahnhof Dieser »Hexenkessel« war das Ziel des völlig überfüllten Zuges, der sich in den frühen Morgenstunden des 20. November 1941 vom Güterbahnhof Milbertshofen aus auf die zweitägige Reise machte. Fünf Tage später, kurz nach Ankunft des Zuges, waren alle 997 mitgereisten Juden tot – sie starben im Kugelhagel aus Maschinengewehren deutscher Wehrmachtssoldaten. Die historische Festung der Stadt war von den Nazis eigens zu einer Hinrichtungsstätte umfunktioniert worden.

Die deportierten Männer, Frauen und Kinder repräsentierten ein Viertel aller damals in München lebenden Juden. Unter dem Druck der ständig zunehmenden Entrechtung und Ausgrenzung hatten viele schon in den Jahren zuvor die Stadt verlassen, doch nicht jeder hatte die Möglichkeit dazu. Dem ersten Transport nach Kaunas folgte der nächste und eine ganze Reihe weiterer. 3400 jüdische Münchner, nahezu alle, mussten in Züge steigen, die Theresienstadt, Auschwitz oder eines der anderen Vernichtungslager zum Ziel hatten.

80 Jahre nach dem Kaunas-Transport, auf dem Gelände des ehemaligen Sammellagers für Juden in Milbertshofen, wo alle vor ihrer Deportation zusammengepfercht wurden und ihrem Tod entgegensehen mussten, zitiert Ellen Presser den österreichischen Schriftsteller und Dichter Robert Schindel. Es sind kritische Worte zur bestehenden Gedenkkultur, die der Sohn jüdischer Eltern – der Vater wurde ermordet, die Mutter musste Auschwitz und Ravensbrück erleben – in Worte gegossen hat. »Gedenken«, schreibt er, »das ist das Ritual, das uns rührt, ohne zu berühren.«

entwicklungen Für IKG-Kulturchefin Ellen Presser steht derartige Kritik angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen nach der NS-Diktatur nicht im luftleeren Raum. Indirekt stellte sie in ihrer Rede die Frage, ob das »Nie wieder« nicht schon längst als »Immer noch« enttarnt worden sei. »Sonst gäbe es nicht 20 Prozent in der deutschen Bevölkerung, die sich zu antijüdischen Vorurteilen und rassistischen Positionen bekennen«, lautete ihre Schlussfolgerung.

Der politische Rechtstrend und der immer offener zutage tretende Antisemitismus wurden von allen Rednern mit Sorge zur Kenntnis genommen. Dazu gehörten auch Anton Biebl, Kulturreferent der Stadt München, Ursula Kalb von Sant’Egidio und Ernst Grube. Als Holocaust-Überlebender und Präsident der Lagergemeinschaft Dachau ist er in dieser Hinsicht besonders sensibel.