Eine Mehrheit der jüdischen und nichtjüdischen Makkabi-Sportler hat schon mindestens einmal einen antisemitischen Vorfall gegen andere Mitglieder ihres Vereins mitbekommen. Mehr als jeder Dritte fühlt sich nicht sicher, wenn er außerhalb der Sportanlagen Makkabi-Kleidung trägt und sich damit als Mitglied eines jüdischen Sportvereins zu erkennen gibt. Mehr als zwei Drittel der Makkabi-Fußballer waren selbst von einem antisemitischen Vorfall betroffen.

Das sind nur einige Ergebnisse der Studie »Antisemitismuserfahrungen jüdischer Sportvereine in Deutschland: Zwischen Akzeptanz und Anfeindung«, für die 309 Makkabi-Mitglieder aus verschiedenen Ortsvereinen repräsentativ befragt wurden. Die Studie zeigt auch auf, dass selbst nach besonders eindrücklichen antisemitischen Vorfällen weniger als 40 Prozent der Befragten angaben, den Vorfall offiziell gemeldet zu haben. »Dies könnte auch am mangelnden Vertrauen in die Mechanismen zur Sanktionierung begründet liegen«, ist in einer Zusammenfassung der Studie zu lesen.

»Bei nicht wenigen Sportlern ist es schon zur Gewohnheit geworden, das Wort Jude als Schimpfwort zu verwenden.«

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden

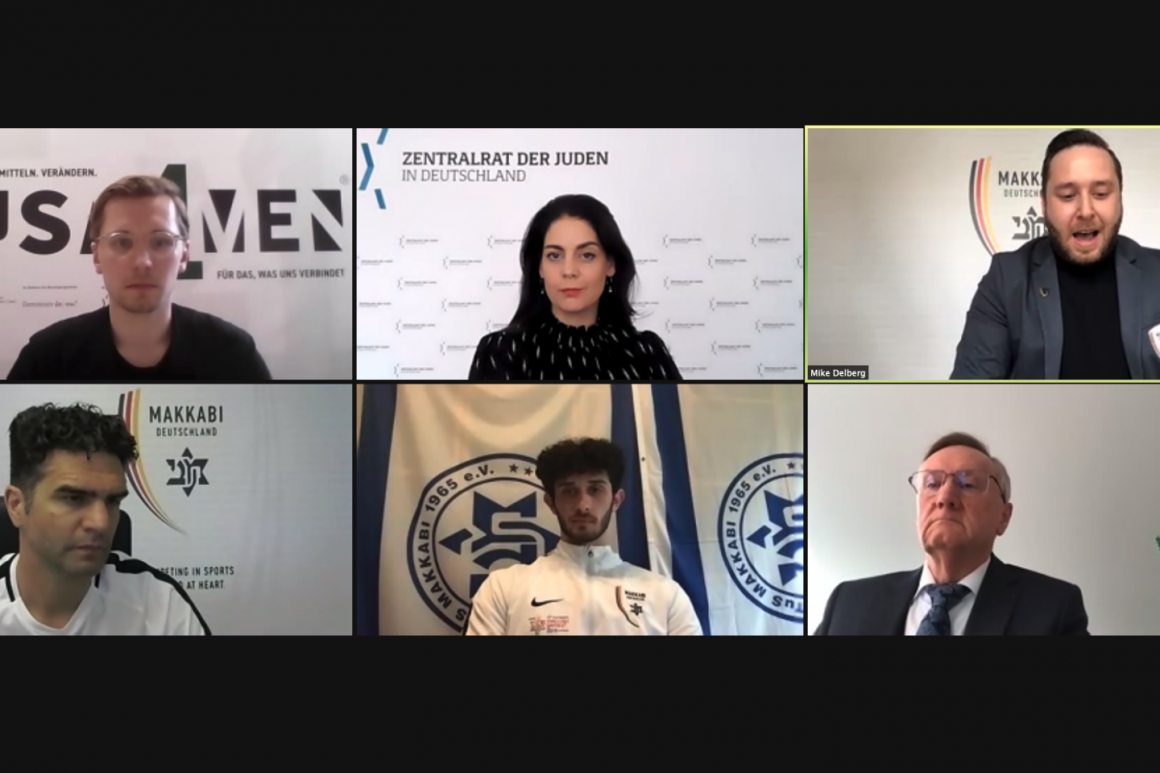

Die Untersuchung ist Teil des Projekts »Zusammen1 – Für das, was uns verbindet« unter der Trägerschaft von Makkabi Deutschland in Kooperation mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Das zivilgesellschaftliche Modellprojekt, das dem zunehmenden Antisemitismus im Sport begegnen möchte, wird vom Programm »Demokratie leben!« des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Am Montag wurde »Zusammen1« in einer digitalen Veranstaltung vorgestellt.

Respekt-Training Josef Schuster, Präsident des Zentralrats, erklärte anlässlich der Projektvorstellung: »Bei nicht wenigen Sportlern ist es schon zur Gewohnheit geworden, das Wort Jude als Schimpfwort zu verwenden. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Nicht nur Technik und Kondition müssen im Sport trainiert werden, sondern auch Respekt und Toleranz. Das neue Projekt ist nötiger denn je.«

»Es ist längst an der Zeit, dass auch im organisierten Sport jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland wahrgenommen werden. ›Zusammen1‹ schließt nun endlich diese Leerstelle«, unterstrich Sabena Donath, Leiterin der Bildungsabteilung des Zentralrats, die Bedeutung der Studie, die sie wissenschaftlich beraten hat.

Feindlichkeit Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland, berichtete von einer zunehmenden Feindlichkeit, die viele Makkabi-Sportler in den vergangenen Jahren miterlebt hätten. Angesichts der Zunahme antisemitischer Vorfälle forderte er: »Wir alle müssen aufstehen und dem entschieden entgegentreten, was vor allem auf deutschen Fußballplätzen in den letzten Jahren passiert.« Die überwiegende Anzahl der Übergriffe gegen Makkabi-Fußballer stamme aus dem muslimisch-arabischen Hintergrund, präzisierte Meyer auf Nachfrage.

»Wir alle müssen aufstehen und dem entschieden entgegentreten, was vor allem auf deutschen Fußballplätzen in den letzten Jahren passiert.«

Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland

Viele antisemitische Vorkommnisse beim Sport werden nicht gemeldet.

Er betonte aber auch das verbindende Potenzial des Sports. »Mithilfe des Sports können wir die demokratische Werteordnung vermitteln«, sagte Meyer. Es gehe darum, Botschafter für das Demokratieverständnis zu gewinnen. »Wir haben daher unsere Expertise im ›Zusammen1‹-Projekt weiterentwickelt, um auf allen Ebenen des organisierten Fußballs pädagogische Präventionskonzepte zu etablieren. Darüber hinaus schaffen wir eine Anlaufstelle für Fragen und Unterstützungsangebote und werden somit jeglicher Form der Ausgrenzung auf deutschen Fußballplätzen pädagogisch und wissenschaftlich fundiert entgegenwirken«, betonte der Makkabi-Präsident.

Zivilcourage Günter Distelrath, Vizepräsident für Qualifizierung und Integration Deutscher Fußball-Bund (DFB) und Präsident des Niedersächsischen Fußballverbandes, stellte die Bedeutung der Zivilcourage heraus: »Wer im Sport Antisemitismus wahrnimmt, der muss dagegen einschreiten.« Für antisemitisches Verhalten dürfe es keinen Spielraum geben, sondern einzig und allein die Rote Karte. »Wer ausgrenzt und diffamiert, tritt die Werte des Fußballs mit Füßen und hat in unserer Familie nichts zu suchen«, betonte Distelrath. »Wir haben im Februar die IHRA-Definition angenommen«, berichtete er. Dies sei ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung des Antisemitismus im Fußball, so der DFB-Vizepräsident.

»Uns geht es um einen fairen, respektvollen, offenen und diversen Sport für alle«, sagte Projektleiter Luis Engelhardt. »Zusammen1« baue auf drei Säulen: verstehen, vermitteln und verändern. »Wir haben gemerkt, dass wir nur durch ein Zusammenwirken von Wissenschaft, pädagogischer Praxisarbeit, aber auch politischer Netzwerkarbeit Dinge verändern können«, erläuterte Engelhardt. Das Projektteam habe festgestellt, dass antisemitische Fälle im Sport nicht berichtet und gemeldet würden. Wirksame Reporting-Strukturen seien notwendig. Es gelte, das sehr große Dunkelfeld Antisemitismus im Sport zu erhellen.

Pädagogische Trainingseinheiten, in denen Sport und politische Bildung sich einander ergänzen, seien ebenso Bestandteil des Projekts wie Sensibilisierungskurse, Schulungen und Seminare. »Wir haben ein halbtägiges Seminar mit Anlaufstellen für Diskriminierung und Gewalt aller DFB-Landesverbände durchgeführt«, berichtete Engelhardt. Auch mit Fan-Projekten habe man schon ein Seminar absolviert. Zudem habe ein Panel zur Bedeutung der IHRA-Antisemitismusdefinition stattgefunden.

Antisemitismusbeauftragte Die Antisemitismusbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, begrüßte das Projekt ausdrücklich. Es betone die Bedeutung des Themas Antisemitismus im Sport. »Wir brauchen mehr Kenntnisse und Awareness bezüglich Antisemitismus bei den AkteurInnen im Sport, müssen für die Vereine und SportlerInnen didaktisch erarbeitete Angebote entwickeln und dies durch strukturelle Maßnahmen, etwa im Bereich Meldewesen oder der Sportgerichtsbarkeit, im Sport begleiten.«

»Wir werden in der Prävention dabei helfen, Antisemitismus zu erkennen und ihn nicht zu bagatellisieren.«

Sabena Donath, Leiterin der Bildungsabteilung des Zentralrats

Dazu stehe sie seit Längerem mit Vereinen und Verbänden aus dem Fußball sowie weiteren Breitensportarten wie Handball und Basketball im Austausch. »Gerade in diesem Jahr ergeben sich mit dem Festjahr ›1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland‹ und der Makkabiade in Düsseldorf zudem konkrete Anlässe, die Startpunkte für weitere Projekte und Initiativen sein können«, sagte Leutheusser-Schnarrenberger.

»Mit dem Schwerpunkt im Projekt zwischen Prävention und Intervention werden wir uns im Bereich Empowerment von Betroffenen starkmachen«, erläutert Sabena Donath die Herangehensweise des Projekts im Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen. »Wir werden in der Prävention dabei helfen, Antisemitismus zu erkennen und ihn nicht zu bagatellisieren«, ergänzt Donath. »Wir werden uns im Bereich Meldestrukturen einmischen und auch Sanktionskataloge und Schulungen von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern so vornehmen, dass es überhaupt ein anderes Bewusstsein gibt.«

Donath ist zuversichtlich, dass das Projekt »Zusammen1« einen Effekt zeigen wird: »Ein Sportverein als Träger in Kooperation mit einer großen jüdischen Organisation wie dem Zentralrat der Juden hat im Rahmen von diesem Bundesprojekt wirklich die Chance, nachhaltig etwas zu bewirken.«