Dort, wo Eberswalde noch schön ist, im alten Stadtkern, weit weg von den ausgehöhlten fünfgeschossigen Zweckbauten, die die vierspurige B 167 säumen, steht das Mahnmal aus schwarzem Granit, das an die 1938 zerstörte Synagoge erinnert. Lange war es der einzige Hinweis auf eine Gemeinde, die Anfang des 20. Jahrhunderts mehr als 200 Mitglieder hatte. Seit Kurzem erzählt ein weiteres Mahnmal ihre Geschichte und Vernichtung.

Der etwa 2,50 Meter hohe helle Flachbau steht auf einer Wiese gleich neben dem alten Gedenkstein. Bänke laden zum Verweilen ein. Der Grundriss folgt dem der alten Synagoge. Ein Spruchband erzählt von dem Schicksal des Gotteshauses, das die Eberswalder Bürger 1931 gemeinsam löschten, als es durch einen Blitzeinschlag in Brand geraten war. Sieben Jahre später haben die Bürger die Eberswalder Synagoge in der Pogromnacht selbst in Brand gesteckt. Schon ein Tag darauf wurde die Jüdische Gemeinde verpflichtet, die Ruine auf eigene Kosten abzureißen.

Fehlen »Seit dieser Zeit«, so ist auf der Wand zu lesen, »fehlen Eberswalde diese Menschen, Freunde, Mitschüler, Nachbarn, Kollegen ...« Die Kreisstadt im Norden Berlins hat mehrere Zeugnisse jüdischen Lebens. Doch erzählten sie von Toten, denn eine jüdische Gemeinde gibt es in der 39.000-Einwohner-Stadt heute nicht mehr.

Und wenn überhaupt, sind es vor allem ältere Menschen, die sich für die jüdische Geschichte interessieren. Eine 83-jährige Dame weiß, worauf das alte und das neue Mahnmal hinweisen. »An den warmen Herbsttagen habe ich mich dort auf die Bank gesetzt, das ist schön und ruhig«, erzählt die Weißhaarige, die sich auf ihren Stock stützt. Sie ist mit ihrer Familie in den Wirren des Zweiten Weltkrieges aus Ostpreußen geflüchtet. »Meine Mutter hat mir erzählt, was mit den Juden passiert ist«, sagt sie.

Ein Ehepaar um die 60 trägt seine Einkäufe die ansteigende Straße hinauf. Auch die beiden interessieren sich für das alte und das neue Mahnmal, das Bundespräsident Joachim Gauck zum 75. Jahrestag des Novemberpogroms offiziell eröffnen wird. »Wir freuen uns darüber, dass es da ist. Es sieht auch sehr schön aus.«

Alter 20- bis 40-Jährige scheinen sich weniger zu interessieren. »Ich bin wohl zu jung dazu«, sagt eine Jugendliche. Ein junger Mann führt seinen Hund aus, »nee, weiß ich nicht«. Ein Geschäftsmann, Anfang 30, eilt schnell vorbei. Doch, das alte Mahnmal kenne er, den Text darauf habe er sich auch schon einmal durchgelesen.

In Wriezen steht der Gedenkstein zur Alten Synagoge in einer Achse, die Bahnhof und die Ruine der Stadtpfarrkirche St. Marien bilden. Vor der Kirche ist Markt. Nur drei oder vier Stände mit Billigangeboten von Scheren, Messern und Garnen, ein wenig Obst, Gemüse und eine Gulaschkanone. Die Marktleute wissen nicht, was in 200 Meter Luftlinie einmal gestanden hat. »Ich bin erst 1970 nach Wriezen gekommen«, sagt ein 50-Jähriger entschuldigend. Dass der Gedenkstein 1988 aufgestellt wurde, quittiert er achselzuckend.

Pfarrer Christian Moritz interessiert sich schon. Der aus Berlin-Treptow stammende Endvierziger hat sich während seines Theologiestudiums mit der jüdischen Geschichte beschäftigt. Er erzählt, wie es kam, dass der Gedenkstein 1988 in Wriezen aufgestellt wurde. Der DDR-Staatschef Erich Honecker sei Ende der 80er-Jahre zunehmend politisch isoliert worden. Um sich in ein besseres Licht zu rücken, habe Honecker dafür gesorgt, dass überall im Land Erinnerungssteine an zerstörte Synagogen aufgestellt wurden, erzählt Moritz. So auch in Wriezen. Zerstört wurde die Synagoge nicht durch das Novemberpogrom. Die DDR-Regierung habe sie abreißen lassen.

Sozialismus Der Gedenkstein ist in eine Häuserwand eingelassen. Vier Parteien wohnen in dem Haus, auf dessen Grundriss einmal die Synagoge stand. Wie viele Synagogen ist sie Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut worden. Die Gartenstraße, in der das Mahnmal steht, ist kaum befahren. Sozial- und Bildungseinrichtungen sind hier untergebracht, ihre Namen erinnern noch an ihre sozialistische Vergangenheit. Die zehnklassige Oberschule ist nach Salvador Allende benannt. Schräg gegenüber liegt die »Kindertagesstätte Freundschaft«.

Sonja Meschkapowitz unterrichtet Sport und Geografie an der Oberschule und erzählt, dass die höheren Klassen sich mit der jüdischen Geschichte der Stadt beschäftigen. »In diesem Jahr haben sie auch zwei Stolpersteinverlegungen in der Frankfurter und in der Friedrichstraße initiiert«, erzählt die Lehrerin.

Wegweiser Nach Groß Neuendorf an der Oder kommen in dieser Jahreszeit nur noch wenige Touristen. Ein Paar checkt gerade aus dem Landfrauencafé aus. Der Lebensmittelladen im Dorf hat nur noch drei- bis viermal in der Woche geöffnet. Straßenschilder weisen auf den jüdischen Friedhof und die Synagoge hin, auf Deutsch und auf Polnisch. Der Bau der Synagoge ist dem jüdischen Unternehmer Sperling zu verdanken, der an sein Wohn- und Geschäftshaus 1865 eine kleine Synagoge anbauen ließ. Seit 20 Jahren lebt Sabine Grocholski mit ihrem Sohn Robert und den Katern Mäxchen, Teddy und Purzel »in der Synagoge«. Robert ist hier geboren.

Der Mitteldeutsche Rundfunk sei vor fünf Jahren mal hier gewesen und hätte sie gefragt, ob sie etwas davon spüre, in einer Synagoge zu wohnen. »Wie sollte ich?«, sagt die Mittvierzigerin. Und der Denkmalschutz hätte sie auch schon besucht. »Die sind sogar auf dem niedrigen Dachboden herumgekrabbelt und haben einen blauen Himmel mit Sternen gefunden«, erzählt Grocholski.

Bis 1910 wurden hier Gottesdienste abgehalten. »Die Wohnungsnot ist wohl sehr groß gewesen«, erzählen zwei Frauen aus der Nachbarschaft, deshalb hat man schon sehr früh, in den 20er-Jahren, den »Tempel der Juden«, wie sie die Synagoge nennen, zu einer Wohnung umgebaut. Doch die Erinnerung daran ist geblieben. Die typischen Spitzbögen sind deutlich zu erkennen, auch wenn die Fenster zur Hälfte zugemauert und isolierverglast sind.

Judentempel Auch in Beeskow bei Fürstenwalde ist der Bau der Synagoge noch vollständig erhalten. Eine Endsechzigerin wartet auf einer Bank auf dem Platz, der augenscheinlich gerade frisch gepflastert worden ist, auf ihre Chefin von der Sozialstation »Bumerang« schräg gegenüber. Ja das Haus mit dem Jägerzaun kenne sie, sagt sie. »Das ist der alte Judentempel«, auch das weiß sie. Allerdings verweist hier kein Schild auf die ursprüngliche Nutzung des Hauses, das mal an der parallel verlaufenden alten Stadtmauer gelegen haben muss. Noch heute führt eine schmale Kopfsteinpflasterstraße hinter dem Haus vorbei, kleine Einfamilienhäuser säumen sie.

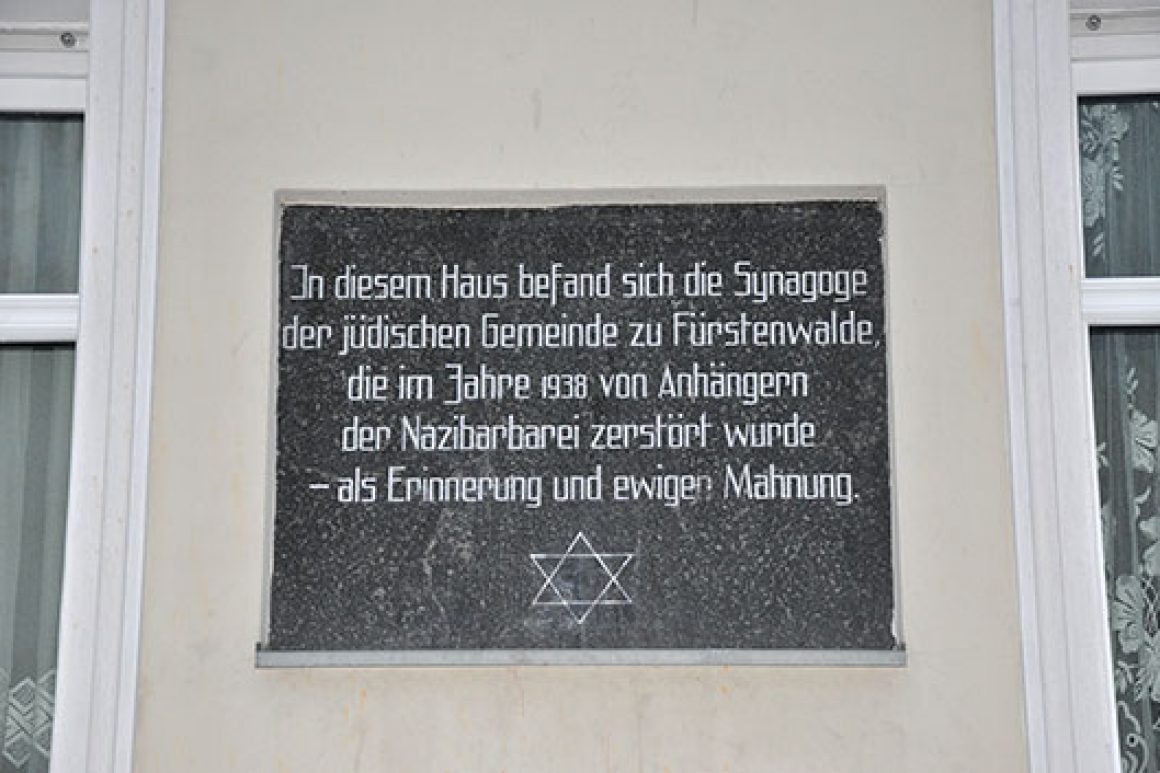

Sechs Parteien wohnen heute in der Frankfurter Straße 94 in Fürstenwalde. Ein rotes Schild erzählt, das die Gemeinde 1879 den Baugrund erwerben konnte und ab 1886 eine offizielle Synagogengemeinde von Fürstenwalde hier ihren Sitz hatte. 1938 sei das Gotteshaus »geplündert, zerstört und gebrandschatzt« worden. Bilder der alten Synagoge existieren nicht mehr, auf ihren Grundmauern wurde das Wohnhaus errichtet.

Die Fürstenwalder selbst erinnern sich heute kaum noch. Wahrgenommen wird das rote Touristenschild fast gar nicht mehr. Eine junge Frau weiß mit dem Schild nichts anzufangen. Ein 20-Jähriger outet sich zwar als Fürstenwalder, er komme aber aus einer anderen Ecke der Stadt und kenne sich hier nicht so gut aus.

Identifikation Sein Sohn sei in Fürstenwalde zur Schule gegangen, erzählt ein Motorradfahrer. »Aber von der jüdischen Geschichte ihrer Stadt haben die nicht viel mitbekommen«, erzählt der Vater in Lederkluft und kurzem vollen Haar. Das sei bei ihm anders gewesen. Er selbst sei in Wernigerode im Harz aufgewachsen. »Wir kannten die Honoratioren und Unternehmer, die die Stadt geprägt haben – auch die jüdischen«, erklärt er. Die Stadt identifiziere sich nicht mehr mit ihrer Geschichte, meint der Endvierziger. So verlören vor allem junge Leute das Wissen um die lokale und damit auch um die jüdische Geschichte ihrer Stadt. Es bleiben nur die Hinweisschilder – und die sehen sich offenbar nur Touristen an.