Was fällt eurer Meinung nach alles unter Hate Speech?», fragt Marina Chernivsky und blickt in die Runde. Vor der Leiterin des Kompetenzzentrums der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) sitzen rund 30 zumeist junge Erwachsene in einem akkurat aufgestellten Stuhlkreis.

Ohne lange zu zögern, melden sich die Ersten: «Hate Speech sind Kommentare im Internet, die andere Menschen diskriminieren und zu Gewalt gegen sie aufrufen.» «Hate Speech ist, wenn gegen Israel gehetzt wird.» «Hate Speech ist, wenn Medien in ihrer Berichterstattung Fakten weglassen, und so das Gesamtbild total verzerrt wird.»

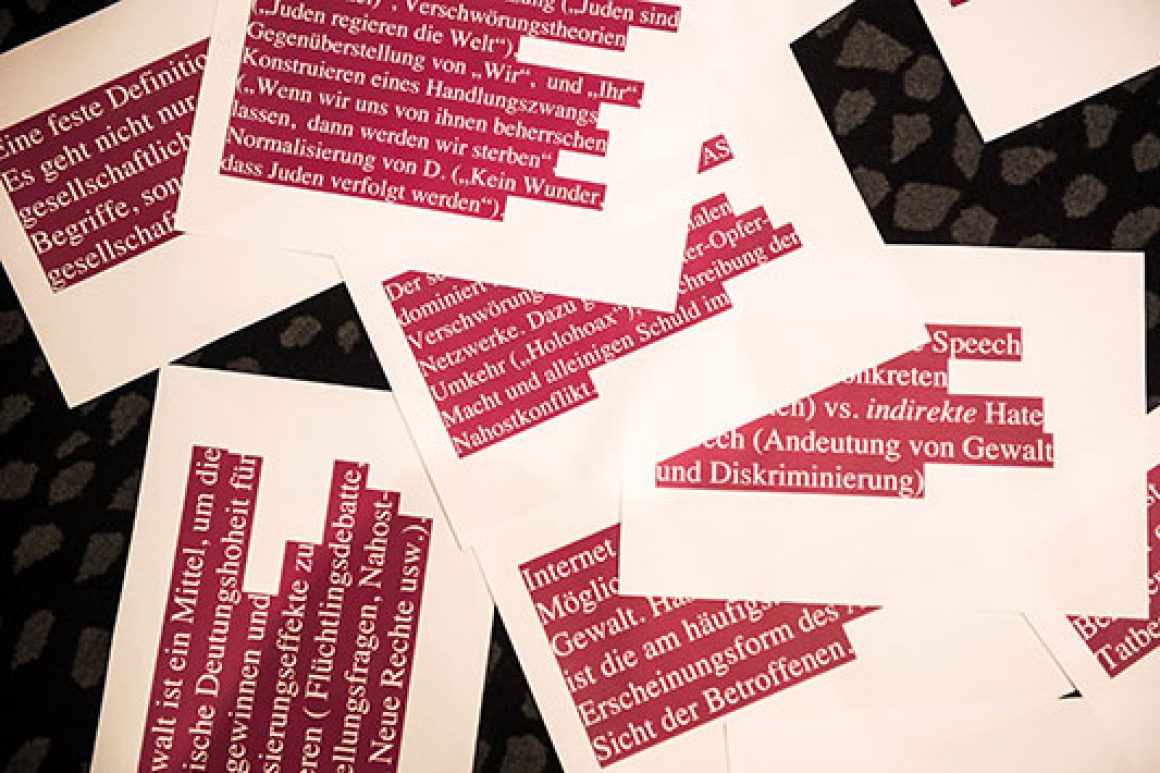

teilnehmer Die Teilnehmer des ZWST-Seminars zum Thema «Hate Speech in den sozialen Medien», das am vergangenen Wochenende in Berlin stattfand, hatten bereits Vorstellungen davon, welche Formen Hasskriminalität im Internet annehmen kann. Die lebhaften Diskussionen während des dreitägigen Seminars zeigen: Das Thema brennt den aus der ganzen Bundesrepublik angereisten Teilnehmern ganz offensichtlich unter den Nägeln.

Nicht wenige haben persönliche Erfahrungsgeschichten zu erzählen. Denn wer heutzutage ein Smartphone besitzt, regelmäßig bei Facebook, Twitter und Co. unterwegs ist, kommt auf die eine oder andere Weise unweigerlich in Kontakt mit Hass und Hetze.

«Hate Speech begegnet uns im Alltag und kann sich in ganz unterschiedlicher Art und Weise äußern», sagt Chernivsky, die sich in ihrem Workshop mit den Mechanismen und Wirkungen von Hate Speech beschäftigt. Hass im Netz könne von plumpen Beschimpfungen bis hin zu rassistischer Hetze und Gewaltandrohungen reichen.

Anonymität «Im Internet schauen wir uns nicht gegenseitig in die Augen. Beleidigungen sind rasch in die Tasten getippt und fallen schneller als in der analogen Welt», fährt Chernivsky fort.

Tatsächlich ist der Begriff der Hate Speech, zu Deutsch: Hassrede, ein umstrittener Terminus. Was er eigentlich genau beinhaltet, ist Gegenstand politischer Diskussionen. In Deutschland ist Hate Speech anders als beispielsweise in den USA kein juristischer Begriff. Allerdings kommt der Straftatbestand der Volksverhetzung der Wirkungsweise von Hassrede nahe. Die Polizei führt in ihrer Kriminalitätsstatistik Hassrede nicht als eigenständige Kategorie, weswegen eine empirische Aussage über die Verbreitung im Netz schwierig ist. So steht auch die Diskussion darüber, was Hassrede beinhaltet und wie sie sich konkret im virtuellen Raum äußert, im Fokus des Seminars.

Aber auch Strategien gegen Hass und Hetze werden ausgelotet. So stellt Sina Laubenstein von der No-Hate-Speech-Kampagne ihre Initiative vor. Ziel der Kampagne ist es, sich offensiv gegen Hetze zu positionieren, Gegenstrategien zu entwickeln und Betroffene zu unterstützen.

Definition Eine Definition von Hate Speech, mit der viele Initiativen arbeiten, liefert der Europarat. Demnach gelten als Hassrede alle sprachlichen Handlungen gegen Einzelpersonen und Gruppen mit dem Ziel der Abwertung oder Bedrohung aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer benachteiligten Gruppe in der Gesellschaft. Beispiele für Hate Speech seien demnach Sexismus, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, Neonazismus und Homophobie. Einer Umfrage des Europarats aus dem Frühjahr 2015 zufolge, sind Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle (LGBTI-Personen) das häufigste Ziel von Hasskommentaren im Internet, gefolgt von Muslimen und Frauen. Auch Menschen, die diesen Gruppen selbst nicht angehören, aber für ihre Rechte eintreten, werden häufig Ziel von Hasskampagnen.

Dass auch antisemitische Inhalte im Internet verbreitet sind, erklärt die Kommunikationswissenschaftlerin Monika Schwarz-Friesel von der Technischen Universität Berlin in ihrem Vortrag. Sie schildert, dass der jüdischen Gemeinschaft häufig diskriminierende Postings und Hate Speech in sozialen Netzwerken zugemutet werden. In der Auswertung von Tausenden von Briefen und E-Mails an den Zentralrat der Juden hat Schwarz-Friesel festgestellt, dass mehr als ein Drittel der Absender vor dem Hintergrund vermeintlicher Israelkritik eindeutig antisemitische Inhalte äußerten. In den sozialen Medien sei antizionistisch eingefärbter Antisemitismus ebenfalls weit verbreitet.

«Bei Facebook werden gegen Israel hetzende Kommentare nicht gelöscht, weil sie als politische Meinungsäußerung gelten», erläutert Schwarz-Friesel. Seminarteilnehmer können diese Tatsache bestätigen. «Wenn es um Juden oder Israel geht, wird es in den sozialen Netzwerken schnell diffamierend. Das erlebe ich immer wieder», sagt Oren Osterer. Der 36-jährige Medienwissenschaftler ist aus München angereist, um an dem Seminar teilzunehmen.

Gesetz «Das Internet hat ganz neue Möglichkeiten der sozialen Teilhabe geschaffen. Das bringt viele gute Aspekte, aber auch negative mit sich. Eine dieser negativen Auswirkungen ist sicherlich die Hassrede», sagt Sabine Reisin, Seminarleiterin bei der ZWST. Man habe sich für Hate Speech als Seminarthema entschieden, da in diesem Jahr die Debatten im Zuge der Verabschiedung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes einen Höhepunkt erreicht hatten.

Im Sommer hatte der Bundestag das Vorhaben von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) angenommen, der mit dem neuen Gesetz konsequenter gegen Hasskriminalität im Internet vorgehen will. Online-Netzwerke wie Facebook, Twitter und YouTube müssen seither «offenkundig strafbare Inhalte» binnen 24 Stunden nach dem Hinweis darauf löschen. Bei weniger eindeutigen Fällen ist eine Frist von sieben Tagen vorgesehen. Bei systematischen Verstößen gegen die Vorgaben drohen Strafen von bis zu 50 Millionen Euro.

Nach Einschätzung von Bundesjustizminister Maas helfe das Gesetz, das «verbale Faustrecht» im Netz zu beenden und die Meinungsfreiheit aller zu schützen. Kritiker befürchten hingegen, dass das Gesetz die Meinungsfreiheit einschränkt. Die Debatten um Hate Speech werden im neuen Jahr also weitergehen.