Als die Olympischen Spiele 1936 in Berlin stattfanden, war Gretel Bergmann eine der besten Hochspringerinnen der Welt: Mit 1,60 Meter Höhe hatte sie im gleichen Jahr den deutschen Rekord eingestellt – und das, obwohl sie als Jüdin 1933 aus ihrem Verein, dem Ulmer FV, ausgeschlossen worden war: Über Nacht hatte die »Deutsche Turnerschaft« den »Arierparagrafen« eingeführt, der es Juden verbot, in einem »arischen« Verein Sport zu treiben.

Bergmann ging daher zum Studium nach England und wurde dort 1934 britische Meisterin. Mit den Olympischen Spielen wuchs allerdings der Druck aus dem Ausland auf Hitlers Propagandashow: Als die USA drohten, die Spiele zu boykottieren, sollten keine Juden im deutschen Team teilnehmen, zwangen die Nazis Bergmann, nach Deutschland zurückzukehren. Sie ließen zudem ihre Eltern wissen, dass die Familie mit Repressalien zu rechnen habe, sollte ihre Tochter sich weigern.

ausgrenzung Doch diese Atmosphäre aus Einschüchterung, Bedrohung und Ausgrenzung schien Bergmann nur noch mehr anzutreiben: Mit ihren Leistungen jener Zeit erregte sie international Aufmerksamkeit – umso mehr, als sie als einzige jüdische Sportlerin im deutschen Team eine Starterlaubnis für die Olympiade bekam.

Doch in dem Moment, als die US-amerikanische Mannschaft den Flieger bestiegen hatte, wurde die Leichtathletin wieder ausgeschlossen: Sie habe sich verletzt, wurde im Team verbreitet. Statt ihrer ging Dora Ratjen an den Start – ein Mann, wie sich zwei Jahre später herausstellte. 1937 emigrierte Bergmann in die USA. So einzigartig Gretel Bergmanns Geschichte auch ist, steht sie doch exemplarisch für die bekannten und weniger bekannten Schicksale jüdischer Sportler in der NS-Zeit.

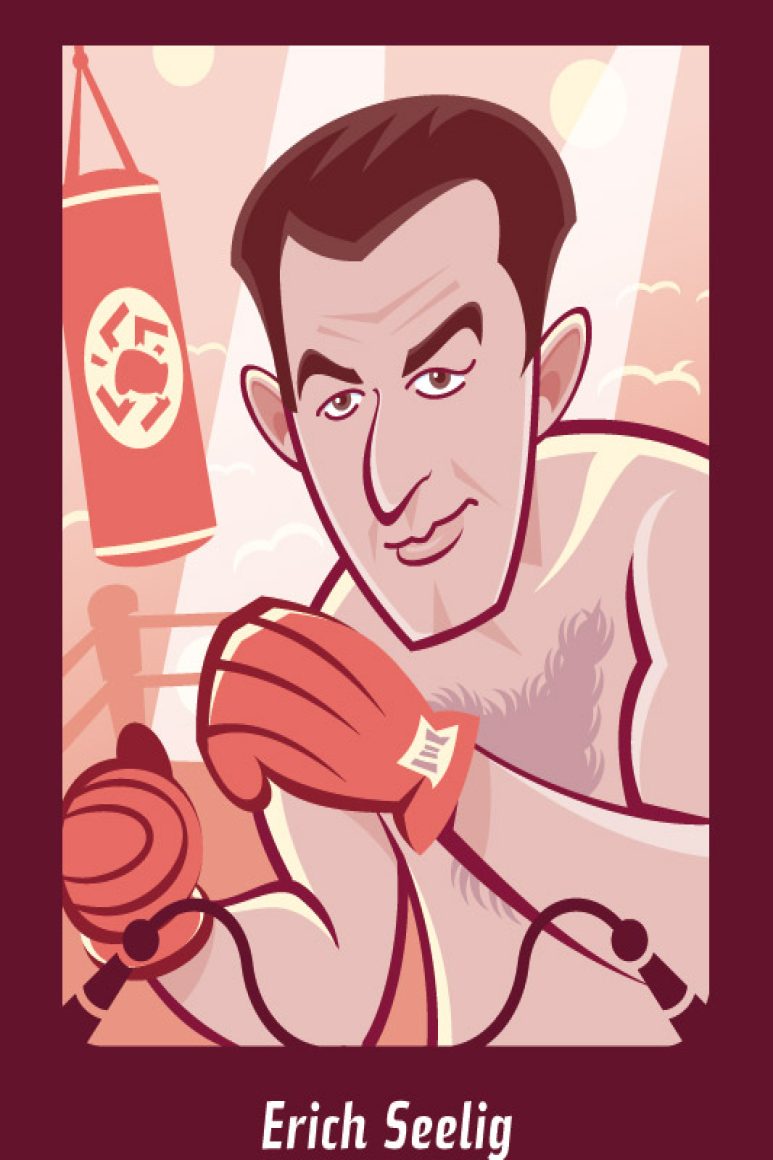

17 von ihnen werden nun anlässlich der European Maccabi Games (EMG) in einem ganz besonderen Format in Erinnerung gerufen: Unter dem Titel »Jewish Allstars« hat das Institut für angewandte Geschichte Sammelkarten gestalten lassen: Ihre Vorderseite ziert ein im Comicstil gezeichnetes Porträt eines jüdischen Sportlers, auf der Rückseite wird seine Biografie auf Deutsch und Englisch schlaglichtartig beleuchtet. Den Kartensatz ergänzt eine umfangreiche zweisprachige Broschüre. Sie beschreibt vor allem, wie sich der Sport in der Nazi-Zeit von einer »Integrationsmaschine« zum Ausschlussinstrument für deutsche Juden wandelte.

schicksale Die erste Auflage der Publikation wird 2500 Pakete aus Karten samt Broschüre umfassen und an die Teilnehmer der EMG verteilt. Bei der Auswahl der Porträtierten achteten die Macher darauf, zum einen eine breite Palette an Sportarten zu zeigen, zum anderen aber auch möglichst beide Geschlechter gleichmäßig zu repräsentieren.

Außerdem sollte die Breite der Schicksale deutlich gemacht werden. Diese reichte »von Vereinsausschluss bis Auswanderung, von Selbstmord über Tod im KZ, aber auch bis zu weiteren sportlichen Erfolgen im Exil«, weiß der Kulturwissenschaftler Stephan Felsberg zu berichten, der das Projekt gemeinsam mit seinem Kollegen Tim Köhler am Institut für angewandte Geschichte betreut. Zudem wurde die Auswahl mit der Ausstellung »Zwischen Erfolg und Verfolgung« abgestimmt, die im Juli und August vor dem Berliner Hauptbahnhof gezeigt wird und vom Zentrum für deutsche Sportgeschichte und den Universitäten Potsdam und Hannover erarbeitet wurde.

frische Blickfang der Publikation sind die kunstvoll gezeichneten Porträts, für die der Illustrator Thomas Gronle verpflichtet wurde. Grundlage bot vor allem das historische Bildmaterial, das er genau studierte und in seine Bildsprache übersetzte. Zusätzliche Informationen enthalten die Hintergründe der Figuren, mit denen Gronle auch etwas zur Stimmung der Zeit, der jeweiligen Biografie und Sportart erzählen wollte – und das nicht »schulbuchmäßig«, wie er betont, sondern mit einer gewissen Frische.

Aus Sicht von Felsberg bieten die EMG den richtigen Anlass, um die Geschichte des deutsch-jüdischen Sports zu thematisieren und mit den »Jewish Allstars« die Erfolge, aber auch die Verfolgung von jüdischen Athleten im deutschen Sport zu veranschaulichen. »Das ist uns besonders deswegen ein großes Anliegen, weil die Erfolge jüdischer Sportler nicht tradiert wurden«, betont Felsberg.

So habe es etwa in der Nachkriegszeit keine jüdischen Vereine gegeben, die daran hätten erinnern können. »Und ihre Anerkennung war bereits in den 30er-Jahren gestoppt worden«, führt der Historiker aus. Dabei sei der Anteil erfolgreicher jüdischer Sportler vor der NS-Zeit sehr hoch gewesen. Mit den »Jewish Allstars«, die von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und der DFB-Kulturstiftung gefördert wurden, erführen sie nun eine neue Würdigung.

makkabi Für Felsberg bietet das Set aus Karten und Broschüre zudem die Chance, den EMG-Teilnehmern auch die Geschichte von Makkabi vor Augen zu führen: Denn bis 1933 hätten jüdische Sportvereine keine große Rolle in Deutschland gespielt. Erst der zwanghafte Ausschluss der jüdischen Athleten aus den gemischten Vereinen habe zu einem neuen Stellenwert geführt. So habe es eine große Welle internationaler Solidarität für die Makkabi-Vereine gegeben. Sie habe sich etwa 1935 bei den Makkabi-Spielen in Tel Aviv gezeigt.

Der Sport und die EMG 2015 geben nun die Möglichkeit, gewissermaßen »Geschichte durch die Hintertür« zu vermitteln – dank des starken Gegenwartsbezugs. So finden sich unter den 17 porträtierten Athleten nicht nur Akteure der Vergangenheit wie die Leichtathletin Lilli Henoch, die Ringer-Brüder Julius und Hermann Baruch oder der Schachspieler Emanuel Lasker, sondern auch Sportler der Gegenwart – wie die Schwimmerin Sarah Poewe, die 2004 Bronze bei den Olympischen Spielen in Athen holte.

Illustrator Gronle beeindruckten beim Projekt vor allem die historischen Fotos: »Es sind inszenierte Bilder, die aber sehr viel Stolz und Würde ausstrahlen.« Jenen Stolz und jene Würde nun öffentlich zu zeigen, sei ein Ziel der »Jewish Allstars«.