Ich wollte überall dort Bilder machen, wo sonst niemand ist», sagt Jessica Brauner. Die 51-jährige Fotografin ist neben Pascual Jordan Kuratorin der Ausstellung «European Maccabi Games in Berlin 2015». Sie steht in der Werkstattgalerie in Berlin-Schöneberg und deutet auf die Bilder an der Wand.

«Als ich davon gehört habe, dass die Spiele in meine Stadt kommen, habe ich mich sofort bei den Veranstaltern gemeldet und ein Foto-Team auf die Beine gestellt», erzählt Brauner begeistert.

Die beiden Räume der Werkstattgalerie füllen sich langsam mit Gästen, in einer halben Stunde soll die Ausstellung eröffnet werden, noch hat Brauner Zeit, Freunde und Familienmitglieder zu begrüßen. Viele der Anwesenden scheinen einander zu kennen, ein Küsschen links, ein Küsschen rechts.

aufnahmen «Warst du nicht letzte Woche in der Synagoge?», fragt da jemand. «In der Pestalozzistraße, genau.» An einer Theke im Flur gibt es Wein, Sharon Brauner, Jessicas Schwester, tritt mit ihrer Band auf. Sie interpretiert alte jiddische Lieder neu.

Zwar sei sie während der European Maccabi Games (EMG) nicht am Spielfeldrand gewesen, sagt sie, aber mit ihrem kurzen Auftritt wolle sie ihre Unterstützung für das Turnier zeigen – auch im Nachhinein.

«Das war einfach eine besondere Sache.» Ähnlich sieht das auch Jessica Brauner. Dass das europaweit größte jüdische Sportereignis in der deutschen Hauptstadt ausgetragen wurde, auch noch im einst von Nazis erbauten Olympiapark, bedeute ihr als Jüdin sehr viel.

Sie ist froh, dass die EMG so ausführlich dokumentiert wurden. Es ist auch ihr Verdienst. Denn dank ihrer Initiative wurden etwa 100.000 Bilder geschossen. «Vor der Ausstellung mussten wir sie alle sichten.»

Szenen Die Bilder zeigen Momente der Makkabiade in Berlin thematisch. So widmen sich die Fotos im ersten Raum neben dem Eingang der großen Eröffnungsfeier in der Waldbühne, die wohl vielen Sportlern und Gästen besonders stark in Erinnerung geblieben sein dürfte – die Stimmung war überaus gut, es wurde ausgelassen gefeiert. Diese Szenen fangen die Bilder ein.

Darüber hinaus zeigen sie die verschiedenen Disziplinen: Schwimmen, Basketball oder auch Fechten. Meist hat all das einen dokumentierenden Charakter; es sind Pressebilder, die etwa Kuratorin Jessica Brauner selbst aufgenommen hat oder einer ihrer Fotografen, so wie der in Berlin lebende Amerikaner William Glucroft.

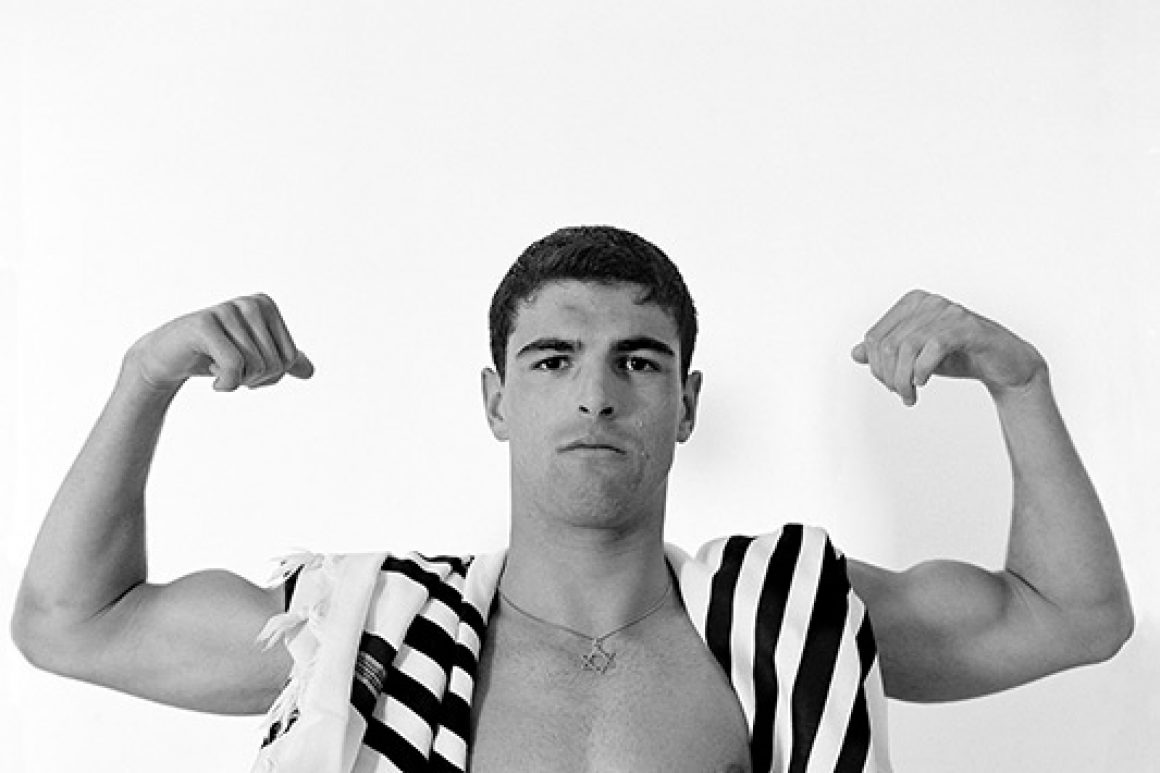

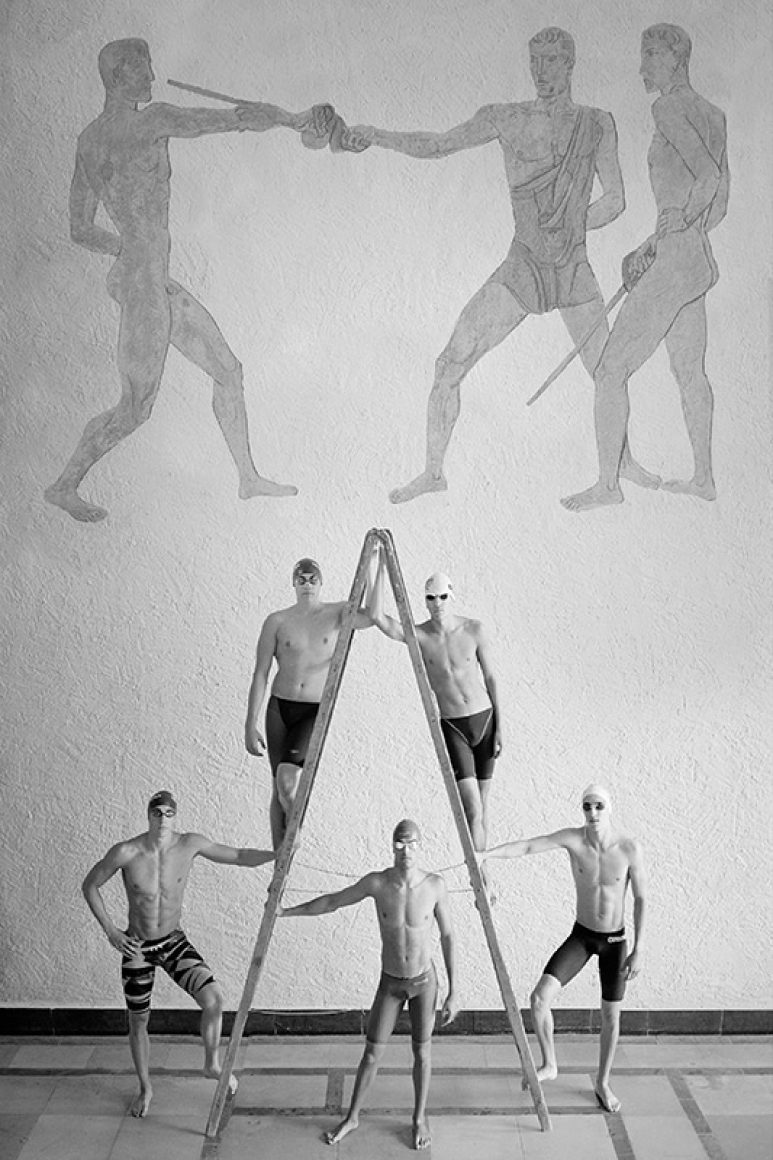

Zwischen den Pressebildern stechen jedoch einige hervor. Sie sind schwarz-weiß gehalten, wirken inszeniert, haben eindeutig einen künstlerischen Anspruch. Es sind die Bilder von Benyamin Reich. «Ich bin besonders froh», sagt Jessica Brauner vor der Ausstellungseröffnung, «dass wir Benyamin Reich als Fotografen für uns gewinnen konnten.»

absicht Der 39-Jährige stammt aus Israel. Aufgewachsen in einer ultraorthodoxen Familie, beschäftigen ihn das Religiöse im Allgemeinen und die Tiefe des Religiösen noch immer. Seine Bilder zeugen davon.

Reich inszenierte die Sportler der EMG mit jüdischen Symbolen wie dem Davidstern, ließ sie kämpferisch und etwas entrückt aussehen, «wie Muskeljuden», wie er sagt.

Oder er kleidete Statuen in den Gebetsschal; in einem konkreten Fall handelt es sich um eine Skulptur des Bildhauers Georg Kolbe, der auch während des Dritten Reichs wirkte. «Ich hatte eine andere Intention als die anderen Fotografen», meint Reich. «Ich wollte die Maccabi Games nicht glorifizieren.»

kontraste Für ihn stehen Sport und Körperkult auf der einen Seite und das Judentum auf der anderen in einem Widerspruch zueinander. «Die jüdische Tradition hat für mich nichts zu tun mit der Verherrlichung des Körpers – in ihrem Zentrum liegt die Pflege der Seele und des Intellekts», begründet Reich sein Vorgehen.

Es scheint den Fotografen zu wundern, dass es die Makkabi-Sportbewegung überhaupt gibt. Vor allem vor diesem Hintergrund ist der Austragungsort für ihn interessant. «Im Olympiapark fand im Sinne der Nazi-Ideologie ebenjene Körperverherrlichung statt. Auf meinen Bildern wollte ich die Sportler mit diesem Ort kontrastieren», sagt er.

Für Reich waren die EMG auch ein wichtiges historisches Ereignis: jüdische Spiele in Berlin. Aber als Künstler interessierte ihn in erster Linie der von ihm dargestellte «Konflikt», wie er sagt.

akzent Benyamin Reichs Sicht auf die Maccabi Games verwundert. Viele Teilnehmer haben die Austragung der Spiele in Berlin, in der Stadt, von der aus der Völkermord geplant wurde, als einen Triumph des Lebens über den Tod verstanden und Berlin als offene, multikulturelle und eben jüdische Stadt gefeiert.

Reich verweigert sich dem nicht, aber er setzt einen anderen Akzent, der einen beim Betrachten seiner Bilder grübeln lässt. Eines der eindrucksvollsten zeigt fünf Männer in Schwimm-Outfits, Badehosen, Brillen, Hauben, vor, neben und auf einer Leiter. Mit ihren Körpern bilden sie scheinbar beiläufig einen Davidstern. Hinter ihnen befindet sich eine hohe Wand, auf der eine Malerei zu sehen ist, die drei fechtende Männer zeigt: die Ästhetik einer vergangenen Zeit.

Auf einem anderen Bild sind ein Mann und eine Frau zu sehen, sie tragen Fechtkleidung, zwischen ihnen steht eine Statue. Sie halten ihre Säbel unterhalb der Hüften und starren den Betrachter an, ruhig, gefasst. Die Konflikte, von denen Reich spricht, werden darin besonders deutlich.

leichtigkeit Am Abend der Ausstellungseröffnung sagt Reich ein paar Worte zu den Gästen. Er erzählt von seinem Vater, der Rabbiner ist, von seiner ultraorthodoxen Erziehung und davon, dass Sport für ihn lange kein Thema war.

Als Fotograf in Europa habe er vollkommen neue Erfahrungen gemacht, in Berlin scheint er nun angekommen zu sein. Und dann geht es los: Sharon Brauner und ihre Band beginnen zu spielen. Einige Gäste singen mit, es wird gelacht und Wein getrunken.

Und da ist er, einer dieser Makkabi-Momente. Bei aller Schwere, bei all den Widersprüchen: Das Leben hat gesiegt. Berlin ist eine offene – und auch eine jüdische Stadt. Das zeigen diese noch bis zum 2. Februar zu sehenden Bilder.