Ein Zweig mit zarten grünen Blättern und roten Knospen umrankt zwei ausgebreitete Hände. Es sind die segnenden Priesterhände der Kohanim. Die folgenden Worte weisen Leib Oppenheim, den Vater des Gedalija Oppenheim, um den es eigentlich geht, ebenjenem Priestergeschlecht zu, das im Tempel in Jerusalem den Dienst am Altar versah.

Sie sind Botschaft und Wunsch für den kleinen Gedalija. Die Darstellungen auf dem reichhaltig ausgeschmückten Torawimpel (Mappa) aus dem Jahr 1774 wirken außerordentlich plastisch. Gefunden wurden dieser und ein weiterer reich verzierter Torawimpel im Schnütgen-Museum Köln.

Dass diese Judaica sich in dem ausgewiesenen Museum für christliche Kunst befinden, ist nahezu eine Sensation. Zwar gehören die mit Text und Bild ausgestalteten Mappot schon sehr lange zum Fundus des »Museum Schnütgen – Kunst des Mittelalters«, dennoch war ihr Fund im Depot des Museums selbst für Abteilungsleiterin und Judaistin Christine Twiehaus eine ebenso große Überraschung wie für die Museumsverantwortlichen selbst.

KUNSTHANDWERK »Wir haben tatsächlich einen kleinen Bestand an jüdischen kunsthandwerklichen Gegenständen«, sagt Museumsmitarbeiterin Kim Mildebrath. Dass das Museum einige Judaica besitzt, war bis zu einem Aufruf der Stadt Köln in dieser Form jedoch noch gar nicht präsent.

»In Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr 2021, in dem sich jüdisches Leben in Köln seit 1700 Jahren nachweisen lässt, haben wir uns auf Bitten der städtischen Verwaltung selbst auf die Suche nach Zeugnissen jüdischer Kunst begeben«, berichtet der wissenschaftliche Volontär Volker Hille.

Die Mappot waren eher ein Zufallsfund bei der Suche nach Judaica für die Jubiläumsausstellung.

Dabei seien neben einigen anderen Objekten die bestickten sowie die bemalten Mappot entdeckt worden. Aufgefunden hat sich auch die Darstellung eines Hochzeitspaares bei der Überreichung des Hochzeitsrings. Mann und Frau stehen unter einer Chuppa.

Über der lieblichen Darstellung des Paares ist ein gelber Stern in den Stoff des Baldachins eingewebt. In den Kartuschen rechts und links des Sterns sind in hebräischen Lettern die Worte »Masal« und »Tow« zu lesen, wörtlich übersetzt »guter Stern«, in landläufigem Sinne der Wunsch: »Viel Glück!«

VERZIERUNGEN Gleiches gilt für die rund dreieinhalb Meter lange Mappa »Schim’on Segal« aus dem Jahr 1821. Die dargestellten Szenen und Botschaften wurden mit Farbe aufgetragen. Jeder Buchstabe ist reich verziert und verleiht der Botschaft zusätzlichen Aus- und Nachdruck: »Schim’on, Sohn des ehrenwerten Herrn Schlomo Segal, geboren unter einem guten Stern 25. Cheschwan 582 nach der kleinen Zeitrechnung des Herrn.

Möge er heranwachsen zur Tora, zur Chuppa und zu guten Taten. Amen Sela.« Darauf ist unter anderem eine Bima dargestellt. »Und dies ist das Gesetz, das Moses den Kindern Israel vorlegte«, lautet die Textstelle, die fein säuberlich und gut lesbar in der ausgebreiteten Tora zu lesen ist.

Der Rabbi hält sie mit weit ausgebreiteten Armen deutlich sichtbar in die Höhe, als wolle er nicht nur Schim’on Segal, sondern alle Betrachter auf die Bedeutung dieser Bibelstelle hinweisen. »Bei diesen Mappot handelt es sich um sehr sorgfältig, ja penibel gestaltete Wimpel von außerordentlicher Qualität«, sagt Christine Twiehaus.

Der Restaurierungsraum wirkt wie ein Operationssaal mit Lichtstrahlern und Tisch.

Torawimpel werden aus dem Beschneidungstuch zusammengesetzt. Darauf werden anschließend Segenssprüche künstlerisch angeordnet sowie die wichtigsten Stationen des jüdischen Lebens dargestellt. »Die Torawimpel werden dann um die Tora gewickelt und symbolisieren so den Bund mit Gott«, erläutert Twiehaus.

Die beiden rund 16 Zentimeter breiten Textilstreifen liegen in einem der Restaurierungsräume des Museums. Es herrscht eine Atmosphäre wie in einem Operationssaal. Lichtstrahler erhellen die Szene, bei der die Torawimpel auf einer speziellen Folie der Länge nach auf einem Tisch ausgebreitet liegen. Nur mit Stoffhandschuhen dürfen die farbenfroh bemalten und bestickten Wimpel behutsam berührt werden.

»Diese Objekte sind kaum erforscht«, sagt Christiane Twiehaus. »Über ihre Herkunft und Bedeutung ist nur sehr wenig bekannt.« Die Namen der Neugeborenen und ihrer Väter jedoch sind anhand der Beschriftungen klar zu identifizieren, zudem einige konkrete Jahresangaben. Durch die bildlichen Darstellungen lassen sich auch wichtige Lebensstationen eines Juden anschaulich nachvollziehen.

FRAGEN Dennoch bleiben Fragen offen: Aus welcher Stadt kommen die Mappot? Wo liegen ihr Ursprung, ihre Herkunft? Wer hat sie in welche Synagoge gebracht? Wie gelangten sie ausgerechnet in die Sammlung eines Museums, das in erster Linie wegen seiner vorzüglichen Sammlung von Objekten der christlichen Kunst des Mittelalters einen internationalen Ruf genießt?

Neben diesen und weiteren bislang unbeantworteten Fragen gibt es noch eine weitere Herausforderung, sagt Twiehaus: »Wie können wir die Mappot angemessen und den konservatorischen Erfordernissen entsprechend überhaupt ausstellen?«.

Vielleicht bietet in einigen Jahren das geplante »MiQua – LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln« die Möglichkeit, sie dauerhaft zu präsentieren. Denn unbestritten handelt es sich nicht nur handwerklich, sondern auch inhaltlich um Objekte von außerordentlicher Qualität. Die mehr als drei Meter langen Texte und Bildstrecken weisen beim genauen Hinsehen immer weitere neue Details und Symbole auf.

Etwa die Darstellung einer Waage unter den Buchstaben »Masal Mosnaim« (Sternzeichen Waage), in dem Gedalija Oppenheim, »geboren am Abend des heiligen Schabbat, 14. Tischri 534«, das Licht der Welt erblickte. Oder etwa die wohlüberlegte Anordnung der Buchstaben, damit Buchstaben und Zeichnungen auf den Mappot gleichmäßig abschließen.

AUSSCHMÜCKUNG Auffallend beim Wimpel von 1821 ist die eindrucksvolle florale und ornamentale Ausschmückung der Buchstaben. Fast überbordend wirken die dekorativen Elemente, so dicht sind die Darstellung von Text und Bild am Ende der Mappa. Oder wurde das letzte Wort als Schlusszeichen absichtlich so gestaltet? Das lässt sich wohl nicht mehr ergründen.

Die Torawimpel sind über und über mit floralen Motiven ausgestaltet.

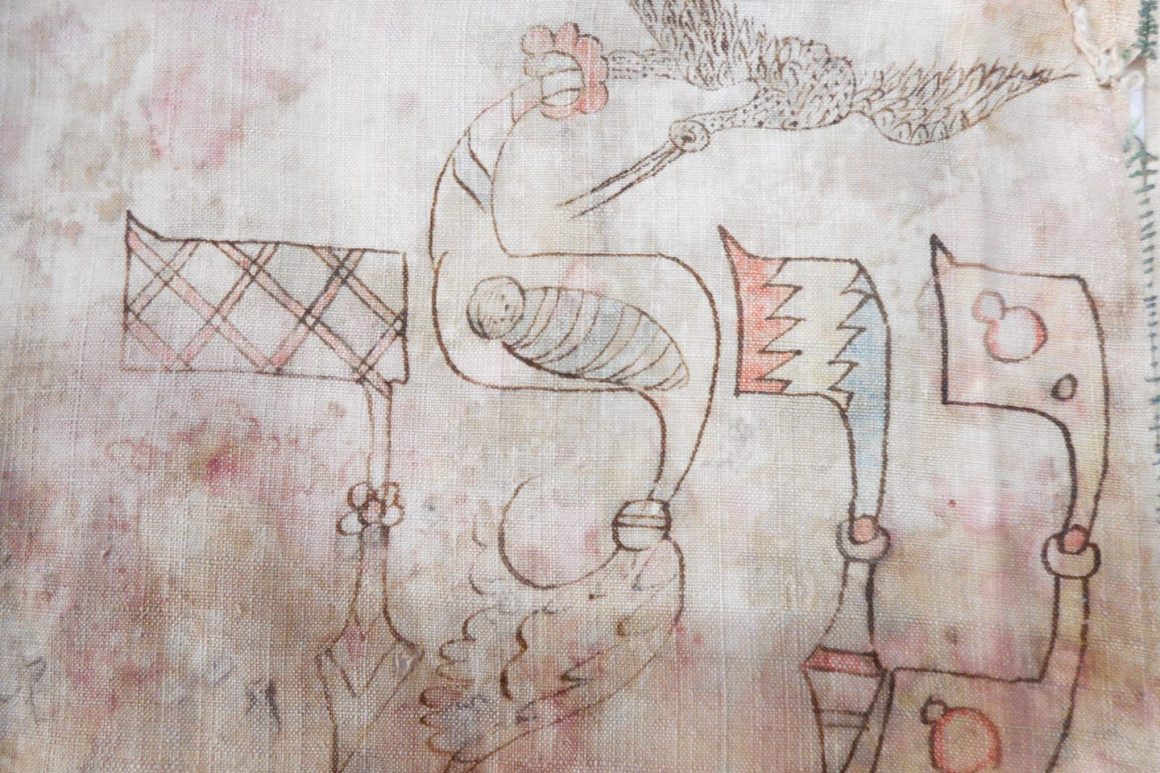

Berührend ist beispielsweise die Darstellung des Storches, der über dem Wort »nolad« (geboren) ein fest eingewickeltes Baby ablegt. Die Federzeichnung auf dem bemalten Wimpel wurde später koloriert. Es sind noch die Hilfslinien zu erkennen, die dem Gestalter bei seiner Arbeit helfen sollten, um Schim’on Segal zu würdigen.

Hinter dem Namenszug sind zwei Männer bei einer Handwaschszene dargestellt. Der eine gießt dem anderen Wasser über die Hände. Das Wort Segal, die Abkürzung für Segan Levia, den Anführer der Leviten, weist auf die levitische Herkunft des Vaters von Schim’on hin. Vielleicht sind sie ja im Jubiläumsjahr doch zu sehen. Es wäre zu wünschen.