Ich bin jetzt am Ende meines Studiums. Aber das müsste ich eigentlich schon seit zwei Semestern sein. Es gab ein paar unglückliche Umstände, sodass ich das Studium verlängern musste. Durch meinen Nebenjob in der Gemeinde hing ich etwas hinterher, und dann kam eins zum anderen. Jetzt schreibe ich gerade meine Diplomarbeit, und dann bin ich fertig. Das ist im Moment das Einzige, auf das ich mich konzentriere.

Ich studiere Wirtschaftswissenschaften an der Uni Hannover. Eigentlich hatte ich an Medizin gedacht, aber mit meinem jüdischen Glück hat mein Notendurchschnitt damals nicht gereicht. Auf einen Studienplatz warten – nein, das wollte ich nicht. Wenn Gott gewollt hätte, dass ich Medizin studiere, hätte ich es geschafft.

Meine Diplomarbeit behandelt die kulturellen Determinanten des Konsumentenverhaltens am Beispiel der koscheren Lebensmittel in Deutschland und den USA. Da gibt es große Unterschiede. In Amerika bedeutet »koscher« etwas Besonderes, bessere Qualität, bessere Nahrung. Koschere Lebensmittel werden dort als Bio-Nahrungsmittel gehandelt. In Deutschland ist es umgekehrt. Die Bio-Hersteller wehren sich vehement dagegen, und koscheres Schlachten gilt als Tierquälerei.

Mensa Ich selbst versuche, so gut es geht, nach den Regeln zu leben. Meistens gehe ich gar nicht in die Mensa, und wenn, dann suche ich mir etwas Vegetarisches aus oder nehme eine Thunfischpizza. Viele Mensen haben sich ja schon auf Muslime eingestellt und bieten auch vegetarische Gerichte an.

Eine eigene Wohnung habe ich nicht. Jetzt, am Ende des Studiums, lohnt es sich auch nicht mehr, etwas Eigenes zu suchen und zu unterhalten. Ich wohne noch zu Hause, mit meiner Mutter und meiner jüngeren Schwester. Sie ist 17, ich bin 26 Jahre alt. Mein Vater wohnt ganz in der Nähe. Meine Eltern haben sich getrennt, nachdem wir nach Deutschland gekommen waren. Einen Monat vor der Abreise wurde bei meiner Mutter Leukämie diagnostiziert. Die Übersiedlung, die Eingewöhnung, die Chemotherapie – das war alles zu viel. Wir Kinder blieben bei der Mutter, aber pflegen den Kontakt zu unserem Vater. Wir sind 1999 nach Deutschland gekommen, haben schnell eine Bleibe gesucht und in Hannover dann auch gleich eine Wohnung gefunden.

Mein Heimatort heißt Dnepropetrovsk. Das liegt in der Ukraine. Ich war 14, als wir herkamen, und für mich war es ein Schock. Meiner kleinen Schwester fiel es leichter. Ich hatte in der Schule etwas Deutsch gelernt, und so lag auf meinen Schultern die Last, der Übersetzer für die ganze Familie zu sein. Nach zwei Tagen war völlig klar: Mein Deutsch reicht dafür absolut nicht aus. Das dann der Familie verständlich zu machen, war schwer.

Heute will ich nicht mehr zurück. Mit Deutschland kann ich mich inzwischen besser identifizieren als mit der Ukraine. Mittlerweile ist mir die Kultur dort fremd geworden. Aber es ist ja auch so, dass meine Heimatkultur eher jüdisch als ukrainisch ist, und daher hat sich hier ja nicht viel geändert. Mein Elternhaus ist nicht religiös, nein, überhaupt nicht.

Holocaust Meine Eltern wurden auch in Dnepropetrovsk geboren. Mein Großvater stammt aus Winniza. Im Krieg hatte Hitler dort ganz in der Nähe sein Führerhauptquartier. Mein Großvater kam aus einem sehr frommen Elternhaus. Er war zehn Jahre alt, als er seine ganze Familie im Holocaust verlor. Ich war sechs Jahre alt, als ich damit konfrontiert wurde. Großvater hat mehrere Selektionen, Durchsuchungen und eine Erschießung überstanden. Er hat als Einziger überlebt.

Die anderen Großeltern waren jünger. Dieser Familienzweig war schon seit der Oktoberrevolution sowjetisiert. Sie wurden religionsfremd erzogen und haben ihren Nachkommen, meinen Großeltern, kaum etwas über das Judentum vermittelt. Ich hatte das Glück, noch einige meiner Urgroßeltern zu erleben. Daher weiß ich von ihnen, dass es in den 60er-Jahren durch Ereignisse wie den Sechstagekrieg und das Erstarken des Staates Israel eine Art Wiederaufleben der jüdischen Identität gab. Aber mein Urgroßvater hat meinem Großvater einmal sogar verboten, sich in der Synagoge blicken zu lassen, aus Angst vor Repressalien.

Integration Meine Eltern, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, haben immer noch die innere Überzeugung: Religion ist Opium fürs Volk. Sie haben vielleicht zionistische Ansichten und sind pro Israel, aber die Einstellung, mit der sie aufgewachsen sind, haben sie behalten. In der jüdischen Gemeinde haben sie daher nie Fuß gefasst. Da wären zwei Integrationsprozesse nötig gewesen, einer für das Land und einer für die Integration in die Gemeinde.

Meine Urgroßeltern haben an Jom Kippur gefastet, obwohl sie seit 1920 in der Partei waren. Ihre Kinder aber, die Generation meiner Großeltern, ist in Angst aufgewachsen. Diese Angst haben sie an die Generation meiner Eltern weitergegeben. Ich hatte das Glück, dieser Angst nicht mehr zu begegnen. Daher ist es die einzige Chance für unsere Eltern, dass wir sie zum Judentum zurückbringen. Ich kenne viele Jugendliche, deren Eltern damit nichts am Hut haben, aber es durch die Kinder neu entdecken.

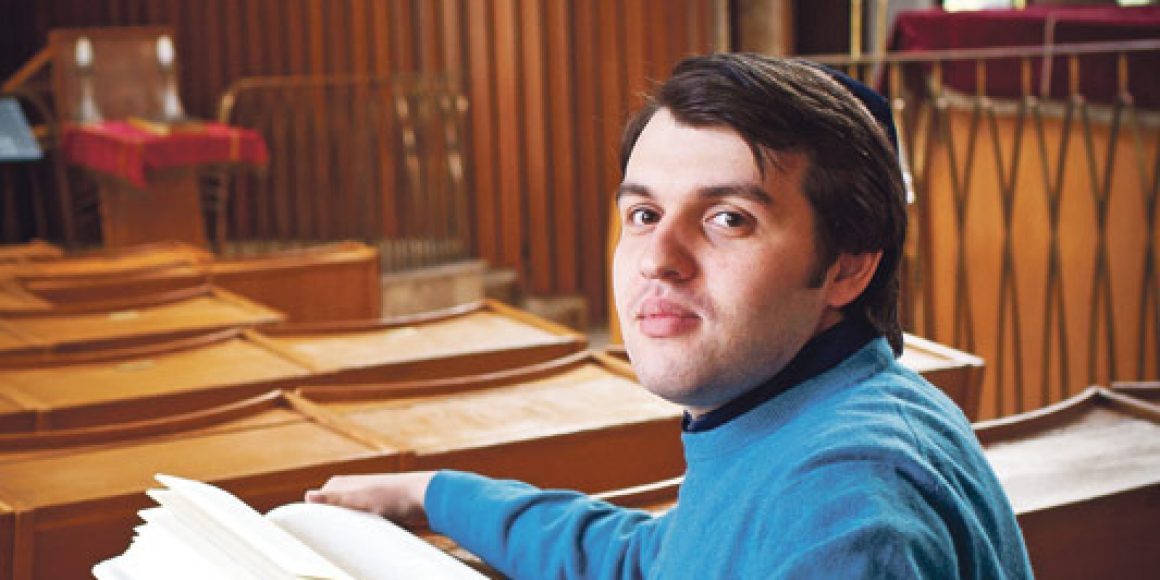

Das habe ich für mich sehr früh erkannt und habe dann versucht, mich mit Jugendlichen zu beschäftigen, die ihre jüdische Identität nicht zu schätzen wussten. Vor neun Jahren habe ich begonnen, mich hier in Hannover zu engagieren. Ich war ab 2006 Jugendgruppenleiter und bis April dieses Jahres für das Jugendzentrum in der Haeckelstraße verantwortlich. Im Moment konzentriere ich mich aber komplett auf das Studium und habe alles andere eingestellt.

Vermächtnis Mein Großvater konnte nach dem Krieg wählen, was er werden wollte: Jude, Russe oder Ukrainer. Er hat sich, nach allem, was ihm zugestoßen ist, dazu entschlossen, seine jüdischen Wurzeln fortzupflanzen und hat sich eine jüdische Frau genommen.

Ich selbst hatte schon mehrere Freundinnen. Aber im Moment bin ich auf der Suche nach einer jüdischen Ehefrau. Daran arbeite ich, parallel zur Diplomarbeit. Klar, ich habe auch nichtjüdische Freunde, aber es wird immer schwieriger, wenn Mädchen dabei sind und wir uns treffen. Daher bemühen wir uns, eine jüdische Clique zu bleiben.

Ich versuche, mich nur in jüdische Mädchen zu verlieben. Deswegen werde ich auch von vielen als Rassist beschimpft. Aber damit kann ich leben. Ist man da nachgiebiger, würde man an einen Punkt gelangen, wo man sagt: Ach, egal.

Gerade habe ich einen meiner besten Freunde quasi verloren. Er heiratet jetzt eine Nichtjüdin. Wir haben so auf ihn eingeredet, was da auf ihn zukommt. Das habe ich den Kindern und Jugendlichen immer erklärt: Ihr seid Teil einer 5.000 Jahre alten und sehr langen Kette. Es liegt an euch, sie mit einem Schlag zu zerstören und damit die Glieder, die vor euch liegen.

Das hat natürlich für die Kinder nur eine theoretische Bedeutung, aber ich konnte ihnen erzählen, welchen Mut es manchmal gekostet hat, diese Kette fortzusetzen. Sie kennen die Geschichte nur aus Büchern und Filmen. Ich hatte das Glück, sie durch meinen Großvater vermittelt zu bekommen. Und deshalb kann ich nicht so einfach damit umgehen.

Aufgezeichnet von Beate Roßbach