Es war ein großes Ereignis, damals vor 150 Jahren in Freiburg: Am 23. September 1870 hatte die jüdische Gemeinde ihre Synagoge eröffnet. Wie sie aussah, lassen seit ihrer Zerstörung in der Pogromnacht 1938 nur noch Fotos erahnen.

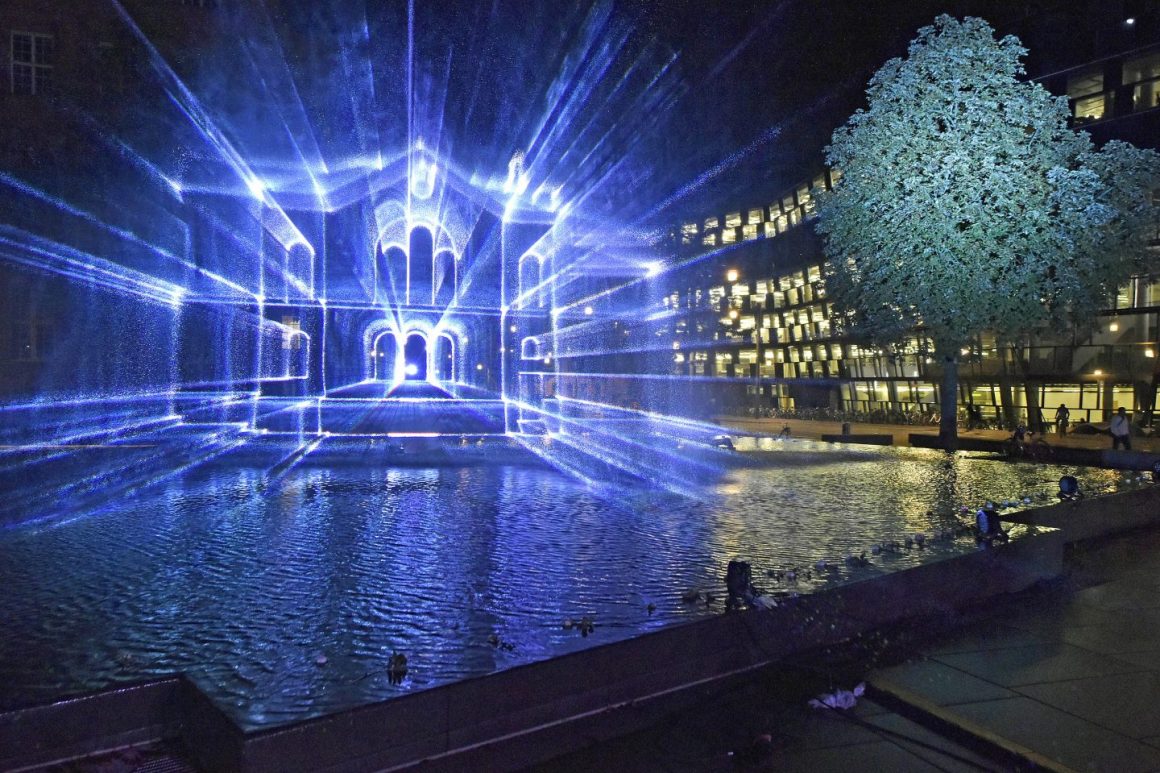

Umso eindrucksvoller war eine Laserinstallation, die jetzt bei einer Gedenkveranstaltung der Israelitischen Gemeinde Freiburg die Umrisse des Gebäudes genau dort – ebenfalls an einem 23. September – zeigte, wo sie einst stand: am heutigen Platz der Alten Synagoge.

Licht Unter den Gästen der Lightshow waren auch Vertreter aus Politik und Gesellschaft wie Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg, und der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck.

Neugierig kommt eine junge Frau angeschlendert und fragt: »Was ist hier los?« Die Laserstrahlen leuchten in die Nacht, bilden einen Davidstern, Jahreszahlen und immer wieder die Umrisse des imposanten Gebäudes, das hier einst stand.

Seit vielen Jahrzehnten befindet sich hier das Stadtzentrum von Freiburg, neben der Universität und gegenüber dem Theater – doch als die Synagoge vor 150 Jahren in einem damals komplett anderen Umfeld eingeweiht wurde, befand sie sich noch in einer städtischen Randlage.

Erinnerung Auch die 1987 eröffnete Neue Synagoge der Israelitischen Gemeinde hinter dem Münsterplatz liegt zentral, allerdings sehr versteckt. Bergit Fesenfeld bekommt durch die Laserinstallation einen Eindruck von der früheren Synagoge. Sie erklärt der neugierigen jungen Frau, was vor genau 150 Jahren am 23. September 1870 los war.

1954 wurden auf dem Platz der zerstörten Synagoge Parkplätze eingerichtet.

Auch Bergit Fesenfeld selbst hat nur zufällig von der Veranstaltung erfahren. Am Nachmittag war sie hier vorbeigekommen, beobachtete die Vorbereitung und beschloss, abends zurückzukehren. Sie kennt die jüdische Vergangenheit Freiburgs noch nicht so genau, sie hat bis vor Kurzem in Köln gelebt. »Und es ist mir generell ein Herzensanliegen, immer wieder an die Geschichte zu erinnern«, sagt sie.

Umso mehr, weil sie selbst erst mit ungefähr 30 Jahren erfahren hat, dass ihr Großvater als Propagandafotograf für die Nationalsozialisten gearbeitet hat. In ihrer Familie sei vieles im Dunkeln geblieben aus dieser Zeit, sagt sie – wie in den meisten deutschen Familien.

Fragen Was ist damals geschehen, im eigenen Umfeld und in der eigenen Stadt? Dazu gibt es in Freiburg nun eine neue Informationsquelle: Der Audiowalk »Schalom Freiburg«, der am Veranstaltungsabend in der Neuen Synagoge vorgestellt wurde.

Studenten haben gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde und einem Team der Historikervereinigung »past-at-present« aus Berlin 28 Kapitel und sechs Interviews zur jüdischen Geschichte Freiburgs zusammengestellt. Alle können kostenlos über die Website heruntergeladen und angehört werden, zu Hause am Computer oder an den jeweiligen Orten, um die es geht. Natürlich ist auch der Platz der Alten Synagoge dabei.

Martin Schöndorf beschreibt in seinem Beitrag, wie unrühmlich der Umgang mit dem Platz auch nach Kriegsende verlief: Obwohl die Stadtverwaltung 1948 zugesichert hatte, dass er nicht für profane Zwecke genutzt werden soll, seien 1954 dort Parkplätz geplant worden.

Und erst einige Jahre, nachdem die Holocaust-Überlebende Else Liefmann kritisiert hatte, dass kein Mahnmal an die zerstörte Synagoge erinnerte, wurde Anfang der 60er-Jahre eine Gedenktafel angebracht. Die aber ging weder auf die Zusammenhänge der Zerstörung noch auf die Täter ein.

Nicht zu vergessen die Konflikte während und nach der Umgestaltung des Platzes in den vergangenen Jahren. Als 2016 bei Bauarbeiten Fundamentreste der zerstörten Synagoge gefunden wurden, forderte die jüdische Gemeinde vergeblich, diese bei der Neugestaltung direkt am Platz zu integrieren. Nach der Einweihung 2017 missbrauchten dann viele den in den Umrissen der Alten Synagoge gestalteten Brunnen im Sommer als Planschbecken.

Ein Band um den Brunnen, eine digitale Informationsstele und ein Modell der zerstörten Synagoge sollen dafür sorgen, dass der Ort besser geschützt wird.

Der Freiburger Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach sagt in seinem Grußwort bei der Gedenkveranstaltung, wie froh er über den intensiven Dialog mit den drei jüdischen Gemeinden in Freiburg sei, der nach den Vorkommnissen am Brunnen zustande gekommen war.

Ein Zonierungsband um den Brunnen, eine digitale Informationsstele und ein bronzenes Modell der zerstörten Synagoge sollen künftig dafür sorgen, dass die Würde des Ortes besser geschützt wird. »Hetze gegen Israel« sollte auf diesem Platz nicht erlaubt werden, forderte Volker Beck.

Doch einiges wird problematisch bleiben. Im August hatte das Verwaltungsgericht eine Veranstaltung der Initiative »Palästina spricht« auf dem Platz erlaubt. Volker Beck, einstiger religionspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion und Lehrbeauftragter am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien in Bochum, kritisiert, es müsse klar sein, dass Veranstaltungen mit »Hetze gegen Israel« dort nicht stattfinden dürften.

Wie sich der Antisemitismus entwickle, entscheide sich daran, wie sich die nichtjüdische Mehrheit verhalte, mahnt Beck. Statt Sonntagsreden zu halten, sei Handeln gefragt: Zum Beispiel müsse bei jüdischen Kontingentflüchtlingen genau wie bei Spätaussiedlern ihre frühere Arbeitsleistung in der Sowjetunion bei der Berechnung der Rente berücksichtigt werden.

Antisemitismus Wie steht es um den Antisemitismus in Freiburg? Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, erklärt, dass er überall Freiburg als »Hotspot« des Antisemitismus erwähne – als ein Beispiel dafür, dass Antisemitismus gerade auch ein Problem der Wohlhabenden, Gebildeten sei.

Die vielen Nazi-Anhänger unter den für Freiburg damals und heute so typischen privilegierten Akademikern und Beamten zeigten, dass es in der Mitte der Gesellschaft Hass gab und weiterhin gebe. Das würden viele Bürger nicht wahrhaben wollen. Freiburg sei die Stadt des antisemitischen Philosophen und damaligen Uni-Rektors Martin Heidegger gewesen, er habe die Nazi-Ideologie fest etabliert.

Natürlich hatte der Antisemitismus in Freiburg auch davor schon eine lange Tradition: Daran erinnern der Historiker Heinrich Schwendemann und Irina Katz, die Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde. Nachdem im 13. Jahrhundert Juden in Freiburg ansässig waren, wurden sie mit Ausbruch der Pest vertrieben und ermordet. Erst Jahrhunderte später gründete sich 1865 wieder eine jüdische Gemeinde. Nach fünf Jahren konnte sie ihre Synagoge einweihen, 1938 wurde diese zerstört.