Aus der Not eine Tugend machen. Auf diese Formel ließe sich die Tätigkeit des »Kulturbundes Deutscher Juden« bringen, einer Selbsthilfeorganisation für Schauspieler, Musiker und Regisseure, die vor genau 90 Jahren in Berlin gegründet wurde. Doch die Realität war komplexer.

Denn unmittelbar nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten begann der Boykott und die Ausgrenzung von Juden in Deutschland. Ebenfalls davon betroffen waren rund 8000 Personen aus dem Kulturbereich, die schlagartig ihren Job verloren hatten, weshalb man von jüdischer Seite händeringend nach Lösungen suchte.

selbsthilfeunternehmen »Anfänglich wussten die Nazis nicht so genau, was sie mit den Tausenden entlassenen Juden machen sollten«, skizziert der Publizist Eike Geisel in dem Buch Premiere und Pogrom. Der Jüdische Kulturbund 1933–1941 die Situation. »Sie waren deshalb rasch bereit, einem jüdischen Selbsthilfeunternehmen zuzustimmen, welches die ökonomischen und sozialen Ausgrenzungskosten tragen sollte.«

Die Idee dazu hatte Kurt Singer, vormals stellvertretender Intendant der Städtischen Oper in Berlin, weshalb er mit Hans Hinkel, dem Sonderbeauftragten für jüdische Kulturangelegenheiten im Reichspropagandaministerium, Kontakt aufnahm. Theaterstücke und Konzerte von Juden und für Juden – so lautete das Konzept.

Oder genauer formuliert: Nur Juden durften die Aufführungen besuchen, »Arier« mussten draußen bleiben. Auf den Bühnen und in den Konzerthäusern war es ausschließlich jüdischen Künstlern gestattet, aufzutreten. Alles andere hatten die Nazis untersagt, als sie der Gründung zustimmten und die Vorgaben formulierten.

»ghettounternehmen« Ein »Ghettounternehmen« nannte deshalb bereits im Juni 1933 Julius Bab, Dramaturg und Leiter der Theaterabteilung des Kulturbundes, das Ganze. Aber eines, »das wir freilich so gut machen wollen, dass sich die Deutschen schämen müssen«. Er und andere Protagonisten planten, die Fahne der deutschen Kultur in finsteren Zeiten hochzuhalten. Das rief auch Kritik hervor.

Interessant ist, was auf die Bühne kam und was nicht.

So schrieb Kurt Tucholsky in einem Brief an Arnold Zweig über das Projekt: »Man sperrt sie ein; man pfercht sie in ein Judentheater mit vier gelben Flecken vorn und hinten, und sie haben (…) nur Ehrgeiz: ›Nun werden wir ihnen mal zeigen, dass wir das bessere Theater haben.‹« Und »die programmatischen Erklärungen aus der Gründerzeit des Kulturbundes lesen sich, als hätten die Juden endlich die Chance erhalten, auf die sie lange gewartet hatten, als wäre das Dritte Reich mit seiner Rassen- und Kulturpolitik eine Herausforderung, an der die Juden beweisen könnten, wie begabt sie im Meistern schwieriger Situation sind«, lautet die Einschätzung von Henryk M. Broder, ebenfalls in Premiere und Pogrom.

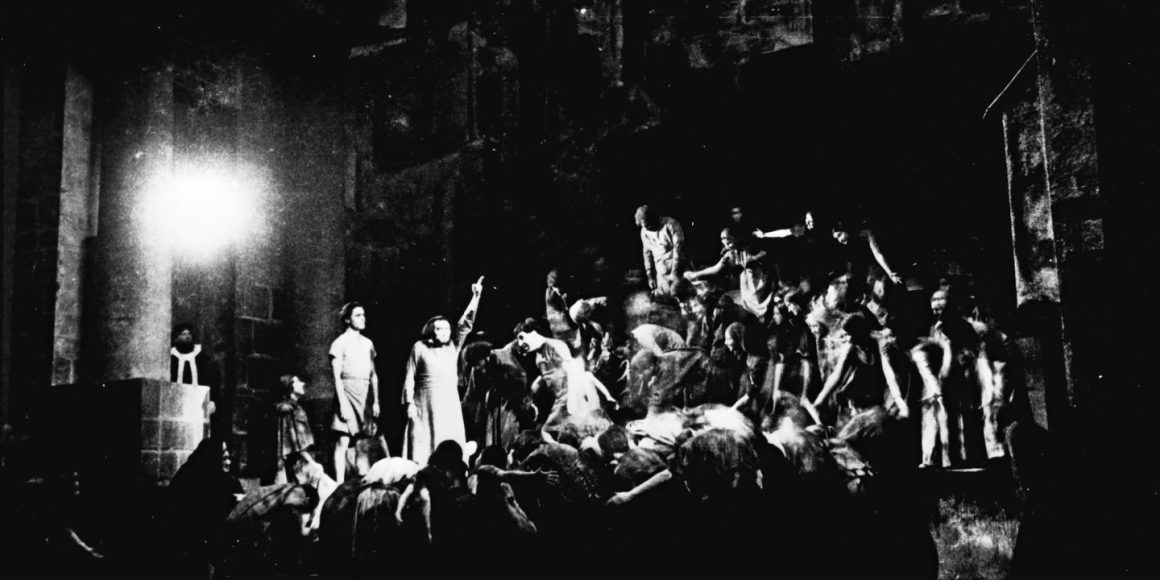

Interessant ist, was auf die Bühne kam und was nicht. Den Anfang machte am 1. Oktober 1933 Ephraim Lessings Nathan der Weise, quasi die Bibel des aufgeklärten jüdischen Bürgertums in Deutschland und zugleich die einzige Aufführung des Stücks in NS-Deutschland. Auch Goethe und Schiller standen selbstverständlich auf dem Programm. Doch das sollte von kurzer Zeit sein. Sukzessiv wurde das Spielen von »deutschen« Stücken verboten, Beethoven durfte ab 1937 nicht mehr aufgeführt werden, mit Mozart war nach dem »Anschluss« Österreichs 1938 Schluss.

kategorien »Unter besonderer Beobachtung der Zensur standen die Kategorien ›deutsche Klassiker‹ und ›jüdische Theaterstücke‹«, weiß die Theaterwissenschaftlerin Rebecca Rovit in der Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur zu berichten. »Stücke konnten, wenn sie Hinkel und seinen Mitarbeitern zu ›assimilatorisch‹ schienen, verboten werden, ebenso, wenn sie nicht ›ausreichend jüdisch‹ waren – oder paradoxerweise ›zu jüdisch‹.«

1936 gab Hinkel dann die Order, sich im Repertoire stärker jüdischen Themen zu widmen. Zusätzlich zu den modernisierten biblischen Stücken in deutscher Sprache, beispielsweise Esther von Franz Grillparzer oder Judith von Friedrich Hebbel, kam es vermehrt zu Aufführungen wie Der Golem von Gustav Meyrink oder Übersetzungen aus dem Jiddischen und Hebräischen, unter anderem Benjamin, wohin? von Mendele Moicher Sforim und Das Gericht von Shulamit Bat-Dori.

Doch damit fremdelte das assimilierte deutsch-jüdische Publikum, das im Rahmen eines Abonnementsystems die Vorstellungen des Kulturbundes Deutscher Juden, der in vielen Städten Filialen hatte, besuchte und damit am Leben erhielt. Allein in Berlin zählte man 20.000 Mitglieder, deutschlandweit waren es Ende 1935 bis zu 90.000. Doch mit dem Novemberpogrom 1938 sollte das Ende näher rücken. Außer dem Berliner Kulturbund, der aus Propagandagründen weiterarbeiten durfte, wurden alle regionalen Organisationen verboten.

Ohnehin waren die Zuschauerzahlen aufgrund von Flucht und Emigration rapide gesunken. Kulturbund-Gründer Kurt Singer selbst hatte es 1938 nach Amsterdam geschafft, starb aber 1944 im KZ Theresienstadt. 1941 fiel endgültig der Vorhang über diese Paradoxie des Kulturbetriebs unter dem Hakenkreuz.

Am 16. Juli erinnert ein Konzert auf dem Aaron-Bernstein-Platz an den »Kulturbund«.

www.berliner-symphoniker.de/berliner-orte-juedischer-kulturbund/