Die Jahreszahl ist eindrucksvoll: Im Dezember 1670 kauft ein gewisser Nathan Ulmer im Gebiet der heutigen Stadt Lörrach ein Grundstück. Dies unternimmt er, um dort einen jüdischen Friedhof einzurichten. Mit dieser Willkommensgeste soll die Ansiedlung jüdischer Familien gefördert werden.

Lörrach hatte durch den Dreißigjährigen Krieg, der 22 Jahre vorher zu Ende gegangen war, genauso gelitten wie viele andere Orte auch. Außerdem versprachen sich die damaligen Landesherren von den jüdischen Kaufleuten einen wirtschaftlichen Aufschwung. Darum erließ man ihnen ein Teil des »Schutzgeldes«, das sie damals bezahlen mussten, um vor Pogromen sicher zu sein, und versprach ihnen freie Religionsausübung.

Synagogeneröffnung Diese Gesten wie auch die von Nathan Ulmer trugen vorerst allerdings keine Früchte, die damalige jüdische Bevölkerung verschwand zunächst wieder aus Lörrach. Erst Jahrzehnte später wird die jüdische Ansiedlung in der heutigen Grenzstadt dann wieder zum Thema. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 1807/1808, kann die Gemeinde ihre erste Synagoge eröffnen. Bislang hatten sich die jüdischen Anwohner in Privathäusern zum Gebet getroffen.

Erst 50 Jahre nach der Schoa wurde in Lörrach wieder eine neue Gemeinde gegründet.

Der Zyklus von Ab- und Zuwanderung sollte sich im 20. Jahrhundert – auf allerdings viel dramatischere Art und Weise – wiederholen: Nach dem Ende der jüdischen Gemeinde im Zuge der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik dauerte es bis 1995, bis in der Grenzstadt wieder eine jüdische Gemeinde gegründet werden konnte.

2020 wäre also – historisch gesehen – ein Jubiläumsjahr gewesen mit den Fixpunkten 1670 und 1995. Doch gefeiert wurde nicht: »Leider hat Corona auch diesen Plänen einen weiteren Strich durch die Rechnung gemacht«, sagt Rabbiner Moshe Flomenmann, Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Lörrach und badischer Landesrabbiner.

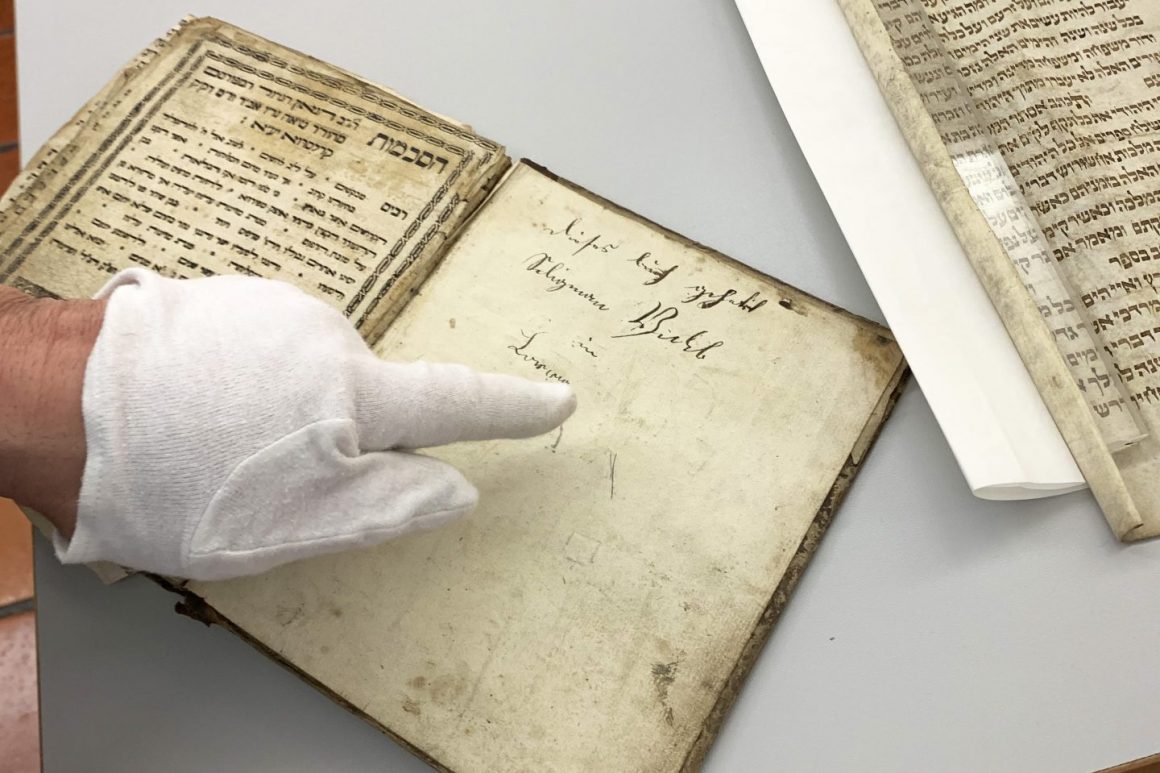

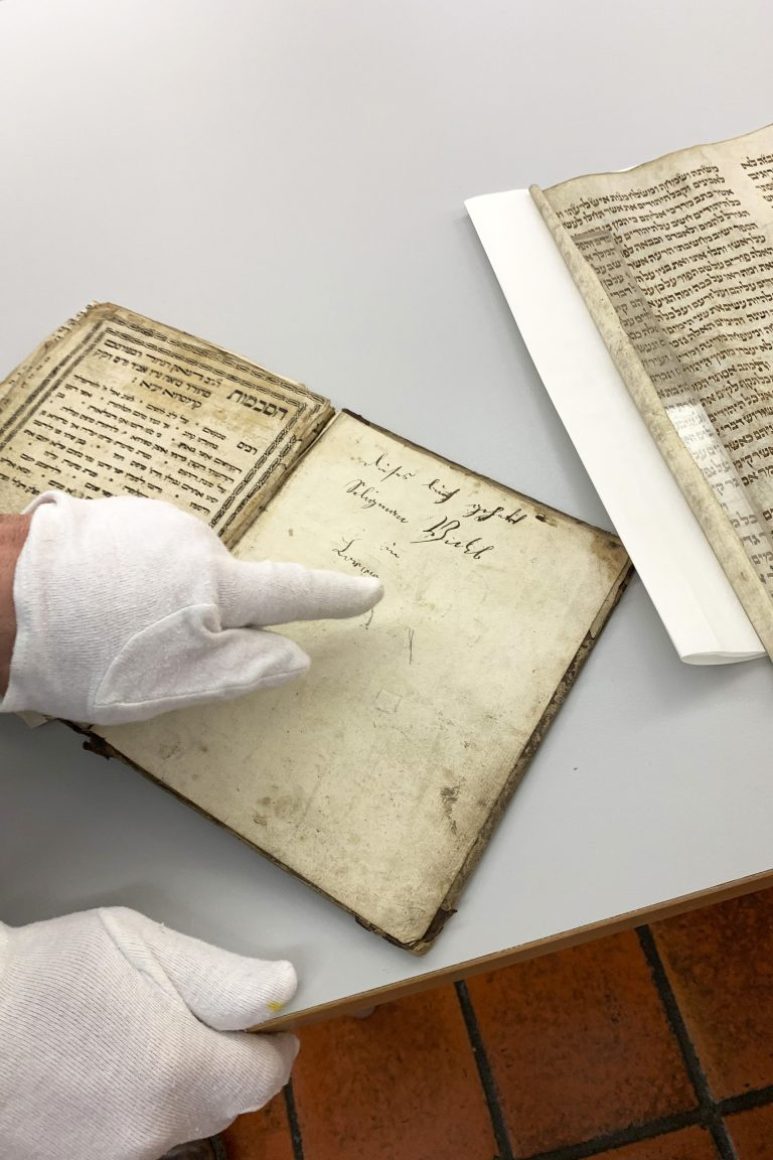

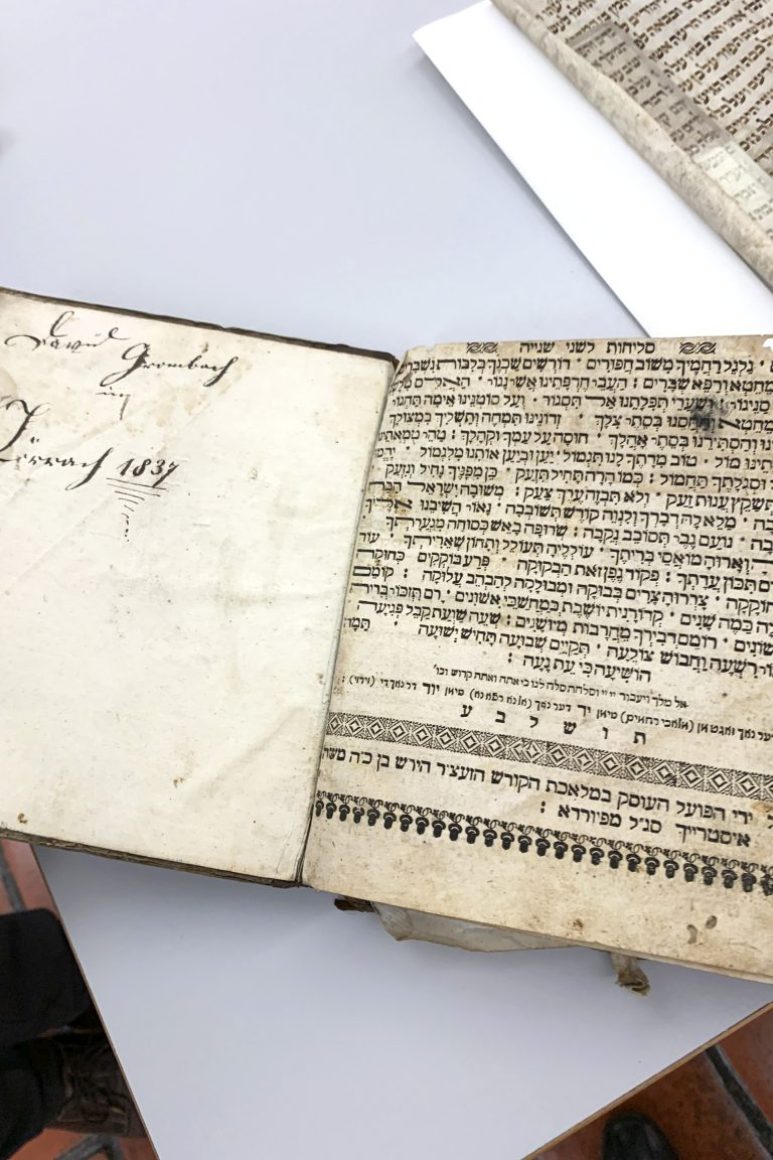

Aus dem geplanten großen Jubiläumfest konnte pandemiebedingt nichts werden. Doch immerhin gab es im Hebelsaal des Dreiländermuseums einen Medientermin, in dessen Verlauf Rabbiner Flomenmann Markus Moehring, dem Museumsleiter, einen Siddur aus dem 18. Jahrhundert übergab. Dieses Gebetbuch war einst in Karlsruhe, also auch in Baden, gedruckt worden.

Neugründung »Den Ort, also den Hebelsaal im Museum, wählten wir auch aus historischen Gründen«, erklärte Flomenmann weiter. Denn die Neugründung der Gemeinde vor 25 Jahren habe genau in diesem Saal stattgefunden.

Das Gebetbuch soll ebenso im Museum, das historisch-volkskundliche Alltagsobjekte, Archivalien und Kunstwerke ausstellt, seinen Platz finden wie eine Megillat Esther, die noch 1938 aus der Synagoge gerettet werden konnte, sowie ein Sederteller. Gegenstände, die das Museum bereits besitzt. Der Volkskundler Markus Moehring hat sich in zahlreichen Forschungen auch mit der Geschichte der jüdischen Minderheit in der Grenzstadt befasst.

Eine Diskussion über Antisemitismus an Schulen wird Beitrag zum Jubiläumsjahr sein.

Die beiden historischen Jubiläen konnten also nicht gefeiert werden. Und wegen Covid-19 finden zurzeit auch keine Gottesdienste in der Synagoge statt, auch wenn diese von der Regierung grundsätzlich erlaubt sind. »Wir müssen zuerst an unsere Mitglieder denken, wir haben eben auch viele Menschen, die ziemlich alt sind, und gehen deshalb kein Risiko ein«, begründet Rabbiner Flomenmann die Vorsichtsmaßnahme.

1700-Jahr-Feier Deshalb blickt man in der Gemeinde bereits ins noch junge Jahr 2021 und hofft, dass wieder vieles möglich werden könnte. Im Rahmen des deutschlandweiten 1700 Jahr-Jubiläums will auch Lörrach seinen Teil dazu beitragen.

So plant man für den 9. März ein Online-Podium zum Thema »Antisemitismus an den Schulen«, dies im Nachgang eines entsprechenden Vorfalls an einer Lörracher Schule. Bereits zugesagt habe der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, Michael Blume, sagt Flomenmann.

Und nach einer weiteren Veranstaltung im Sommer sind im Winter rund um das Lichterfest eine ganze Reihe von Veranstaltungen vorgesehen. Unter anderem sollen auf dem Marktplatz unter prominenter Beteiligung die Kerzen einer großen Chanukkia gezündet werden, so, wie das Chabad Lubawitsch rund um die Welt bereits seit Jahren tut.

»Wir sind zuversichtlich, dass diese Chanukka-Events nicht wegen Corona abgesagt werden müssen«, gibt sich der badische Landesrabbiner optimistisch.