Fröhlich und unbeschwert spielen Kinder am Rheinufer. Im Hintergrund ist der Kölner Dom zu sehen. Die Sonne taucht die Szene in mildes Licht. Eine Idylle, die trügt. »Sag’ niemandem, dass Du jüdisch bist«, wiederholt eines der Kinder die Ermahnung seiner Mutter. Am Ende stehen die Kids mit lachenden Gesichtern zusammen, und ein Mädchen sagt: »Ich möchte den Menschen mit offenen Herzen begegnen und vor allem ohne Hass.«

Das kurze Video, das den über 450 Gästen zu Beginn des traditionellen Jahresempfangs der Synagogen-Gemeinde Köln (SGK) gezeigt wurde, machte deutlich, welche Frage die Jüdinnen und Juden nicht nur in Köln derzeit bewegt. SGK-Vorstand Bettina Levy fragte im Gebetsraum des Gotteshauses an der Roonstraße: »Können wir unser Jüdischsein uneingeschränkt leben, auch außerhalb dieser Mauern?«

Abraham Lehrer bat, den Geiseln »einen lebendigen Platz im Herzen« zu geben.

Levy und ihr Vorstandskollege Felix Schotland warfen einen Blick zurück auf den vergangenen Jahresempfang. Damals ging es angesichts des immer aggressiver und unverhohlener zu Tage tretenden Antisemitismus um die Frage, ob Juden in Deutschland ihre Koffer ein- oder auspacken sollten. »Diese Frage ist seit dem 7. Oktober irrelevant geworden«, betonte Bettina Levy, und Felix Schotland ergänzte: »Wir sind Juden, wir sind Israel, und deshalb sind wir alle Teil des Gemetzels der Hamas geworden.« Deren Ziel sei die Auslöschung aller Juden weltweit.

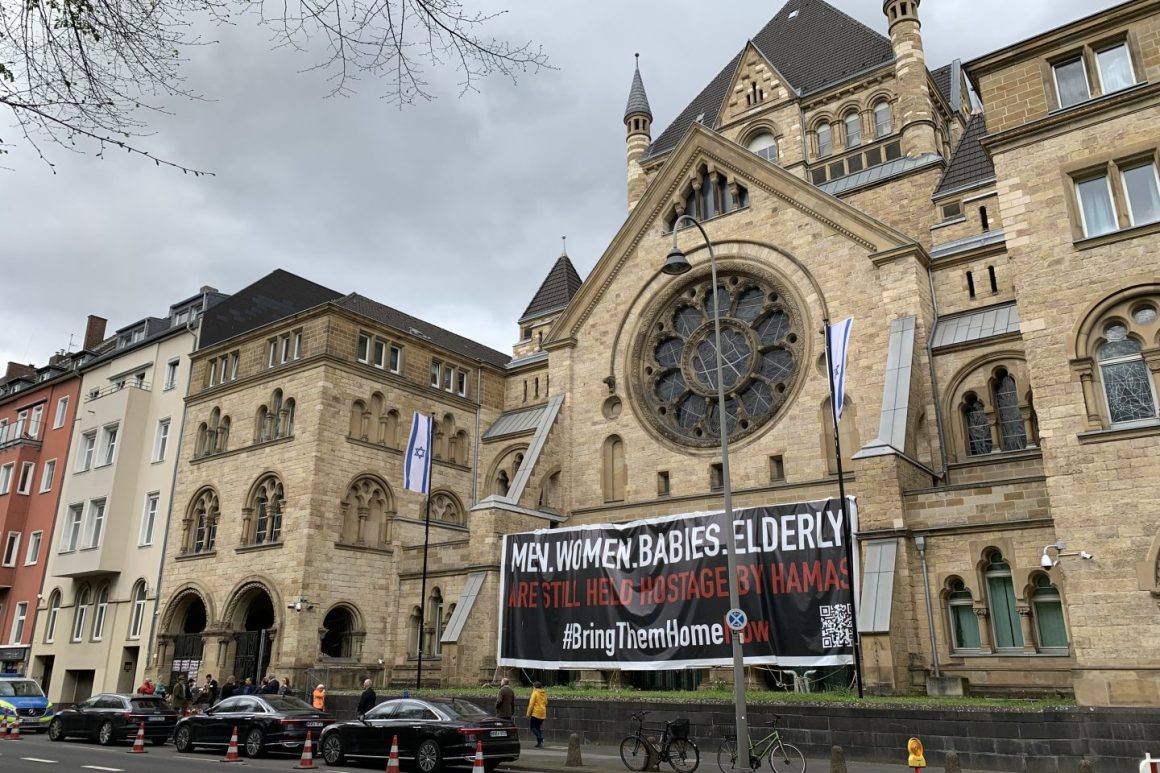

Der Synagogen-Vorstand, zu dem auch Abraham Lehrer, der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland zählt, bat seine Gäste, den Geiseln »einen lebendigen Platz im Herzen« zu geben. Dazu wurden Halsketten verteilt, an denen sich ein kleines Metallplättchen befindet, auf dem in Hebräisch und Englisch steht: »Bring them Home - now.«

An den Wänden im Gemeindesaal waren Plakate mit biografischen Auszügen zu den noch in der Gewalt der Terroristen befindlichen Menschen angebracht worden. Neben dem Synagogen-Eingang haben zahlreiche Menschen Blumen abgelegt, um ihre Solidarität zu zeigen.

Auf Köln bezogen bedeutet das: Seit dem 7. Oktober gab es keinen Tag ohne antisemitischen Vorfall.

»Können wir überhaupt noch irgendwo sicher jüdisch leben?«, fragte Levy nochmals und verband dies mit einem Dank an die Gäste: »Danke, dass Sie gekommen sind. Danke für Ihre Anteilnahme.« Sie erinnerte daran, dass die Zahl antisemitischer Vorfälle seit dem Terrorkrieg der Hamas gegen Israel um 320 Prozent zugenommen habe.

Auf Köln bezogen bedeutet das: Seit dem 7. Oktober gab es keinen Tag ohne antisemitischen Vorfall. Es könne nicht sein, dass es in Medien und Politik dazu komme, Israel in die Rolle des Aggressors zu drängen. Felix Schotland verband dies mit der Bitte an das Auditorium, dass »Sie alle weiter Ihre Stimme erheben gegen Antisemitismus und dies durch Ihre Einstellung und Ihr Handeln zeigen«. Die Wiedereröffnung der Synagoge im Jahr 1959 sei ein Versprechen, lebendiges Judentum in der Mitte der Stadt zu bewahren. »Aber nur, wenn die Mitte der Gesellschaft selbstbewusst und eine eigene Kraft ist, kann sie auch etwas bewegen.«

Zahlreiche Vertreter der Stadt und der Gesellschaft waren gekommen: Landtagsabgeordnete, Vertreter von Religionsgemeinschaften, Mitglieder des Stadtrats, der Stadtverwaltung sowie der Bezirke, Vertreter der Justizbehörden, Repräsentanten anderer jüdischer Gemeinden und Institutionen.

Vom Präsidium des Zentralrats der Juden in Deutschland war Grigory Rabinovich nach Köln gekommen. Auch die ehemaligen Oberbürgermeister Fritz Schramma (CDU) und Jürgen Roters (SPD), Kanzler-Enkel Konrad Adenauer, 1.-FC-Köln-Präsident Werner Wolf, Sänger Stephan Brings und Stadtdechant der katholischen Kirche Robert Kleine befanden sich unter den Gästen. Der Kölner Bürgermeister Andreas Wolter (Grüne) nannte »Antisemitismus eine Schande, und das Leid der Geiseln unerträglich«. Jüdisches Leben müsse in Köln angstfrei möglich sein. Er versicherte der SGK: »Wir bleiben Ihnen gewogen.«

»Jüdische Geschichte und Menschen haben einen festen Platz in unserer Stadt.«

Diese Versicherung attestierte auch der Festredner der Veranstaltung. »Jüdische Geschichte und Menschen haben einen festen Platz in unserer Stadt«, betonte Johannes Hermanns, Polizeipräsident von Köln und Leverkusen, und sicherte zu, dass die Polizei alles tun werde, um dies auch weiter zu gewährleisten. In sehr persönlichen Worten schilderte der 60-Jährige, dass ihn ein bedrückendes Gefühl beschlichen habe, als er an der Synagoge angekommen war.

Bevor das Haus betreten werden könne, müssten Besucher zunächst an einem Streifenwagen mit freundlichen, aber schwer bewaffneten Polizisten vorbei und dann eine Sicherheitsschleuse passieren. »Wir sind weit von dem entfernt, was wir unter einem sicheren Ort verstehen«, sagte Hermanns. Der Chef der mit knapp 5000 Polizistinnen und Polizisten größten Polizeibehörde in Nordrhein-Westfalen wies aber auch darauf hin, dass es aktuell zwar eine »hohe Gefährdungsrelevanz«, aber keine konkrete Terrorgefahr gebe.

Dennoch sei trotz der historischen Verantwortung Deutschlands, Juden ein Leben in Freiheit und ohne Angst zu ermöglichen, diese Angst zurück. In diesem Zusammenhang bekannte der Polizist: »Auch wir als Polizei können uns unserer eigenen Geschichte nicht verschließen; Geschichte wird nicht ungeschehen, indem wir sie verschweigen.«

Im Kölner Präsidium hingen auch die Porträts von zwei Präsidenten aus der Zeit des Nationalsozialismus. »Es schmerzt mich und meine Kollegen, dass die Institution, der wir dienen, damals so verstrickt gewesen war.« Heute stehe die Polizei auf dem Fundament der Rechtsstaatlichkeit. »So lange der Schutz jüdischer Einrichtungen und Menschen nötig ist, werden wir das Wohlergehen der jüdischen Gemeinschaft gewährleisten und uns jeglichem Antisemitismus entschlossen entgegenstellen.«