Der beeindruckende Saal mit der gewölbten Holzdecke und den riesigen Lüstern im Alten Rathaus bildet in der Regel die Kulisse für die alljährliche Feier zum Gedenken von Stadt und Israelitischer Kultusgemeinde an den 9. November 1938. Näher könnten die Teilnehmer der Veranstaltung an die inzwischen 82 Jahre zurückliegenden Ereignisse kaum heranrücken. Hier stieß NS-Propagandaminister Joseph Goebbels mit seiner berüchtigten Hetzrede das Tor zur Hölle auf.

Nur wenige Schritte vom Marienplatz und dem Alten Rathaus entfernt, auf dem Jakobsplatz, erheben sich das Gemeindezentrum der IKG und die Hauptsynagoge. Beide Bauwerke, die zu Beginn des neuen Jahrtausends entstanden, sind durch den »Gang der Erinnerung« miteinander verbunden.

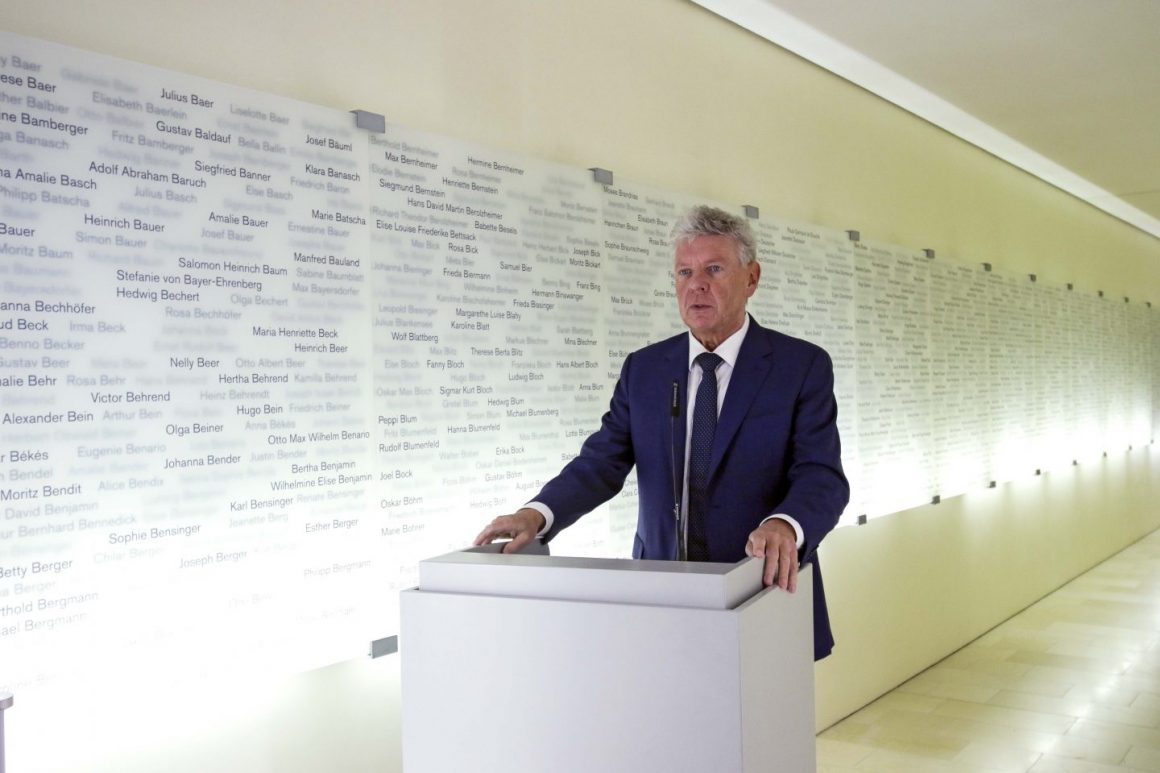

namen Auf Glasscheiben sind die Namen der mehr als 4500 Münchner Juden eingraviert, die der Hölle des Holocaust nicht entkommen konnten. Hier ist die Nähe zum 9. November 1938, dem Beginn des systematischen Massenmordes an den Juden, noch ein Stück größer, noch ein Stück beklemmender.

»Wie konnte es sein, dass Menschen zu solchen Untaten fähig waren?«

Charlotte Knobloch

In diesem Jahr wurde der »Gang der Erinnerung« auch zum Schauplatz der Gedenkfeier, die coronabedingt digital stattfinden musste. Oberbürgermeister Dieter Reiter und Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, hielten dort vor laufenden Kameras und ohne Publikum ihre Reden, die sie normalerweise im überfüllten Saal des Alten Rathauses vorgetragen hätten.

Das Coronavirus und die damit verbundenen Auflagen ließen keine Alternative zu. Jeweils einzeln wurden im Gemeindezentrum auch die beiden Reden des Psychiaters Michael von Cranach und des Historikers Andreas Heusler vom Stadtarchiv in Videobotschaften umgewandelt.

REDEN Die gesellschaftliche, von den Nationalsozialisten bestimmte Rollenverteilung, die zunächst die Synagogen brennen ließ und am Ende die fast vollständige Ausrottung des Judentums zur Folge hatte, ist Bestandteil nahezu jeder Auseinandersetzung mit dem schicksalhaften Tag vor 82 Jahren. Auch die Reden, die diesmal »nur« im Online-Format zugänglich sind, gingen zwangsläufig darauf ein.

Der Blick zurück auf das Ausmaß der Grausamkeiten, die die Nazis begingen, kann Charlotte Knobloch nicht mehr in ihren Grundfesten erschüttern. Die langjährige Präsidentin der jüdischen Gemeinde hat den Holocaust selbst erlebt – und überlebt. Fassungslos macht sie eher ein anderer Umstand, verbunden mit einer Frage, die sie auch in ihrem Videobeitrag stellt: »Wie konnte es sein, dass Menschen zu solchen Untaten überhaupt fähig waren?«

Die speziellen Münchner Aspekte der sogenannten Reichskristallnacht, eine unfassbare Gewaltorgie, die sich gegen die jüdische Gemeinschaft richtete, kennt kaum jemand besser als der Historiker Andreas Heusler vom Stadtarchiv. In seinem Beitrag zum Gedenken an den 9. November 1938 weist er auf einen Punkt hin, der lange Zeit übersehen wurde: »Die enthemmte Gewalt gegen Juden hat nicht im Verborgenen, nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, sondern für jedermann sichtbar.«

IDEOLOGIE Hass, Judenhass, der auch die wesentliche Triebkraft der nationalsozialistischen Ideologie war, bereitet Charlotte Knobloch im Jahr 2020 deutliche Sorgen. In ihrer Rede muss sie nur kurz einige Städte nennen, um das aktuelle Gesicht von Extremismus und Antisemitismus zu beschreiben: Hamburg, Dresden, Paris, Nizza, Wien, Kassel, Halle, Hanau, Christchurch, Pittsburgh, Poway – und München mit Attacken auf Gemeinderabbiner Aharon Shmuel Brodman und Max Brym, den Jugendtrainer des TSV Maccabi.

Der zunehmende und immer weiter in die Gesellschaft hineinreichende Antisemitismus, auf den Charlotte Knobloch schon seit Jahren unermüdlich hinweist, löst auch bei Oberbürgermeister Dieter Reiter ungute Gefühle aus. Er fordert in seiner Rede nicht nur mehr Zivilcourage, sondern auch einen kritischen und selbstkritischen Umgang mit antisemitischen Kontinuitäten und Tendenzen in allen gesellschaftlichen Bereichen. »Nicht hinschauen oder wegducken«, hofft Reiter, »ist ein für alle Mal vorbei.«

Zugleich muss er jedoch feststellen, dass Juden, die in Deutschland ohnehin gefährlicher als andere lebten, jetzt auch noch als Verursacher und Profiteure der Corona-Krise geschmäht würden. »Rechtsextreme und Islamisten nutzen die Pandemie, um mit gezielten Verschwörungsfantasien den Judenhass weiter anzuheizen.« Das, so Reiter, funktioniere nach altem Muster.

»EUTHANASIE«-OPFER Mit diesen »alten Mustern« beschäftigt sich Michael von Cranach in seinem Videobeitrag zum 9. November, der den 191 Patienten aus bayerischen Heil- und Pflegeanstalten gewidmet ist, die am 20. September 1940 von Eglfing-Haar aus in die Tötungsanstalt nach Hartheim in Österreich gebracht und dort noch am selben Tag ermordet wurden.

Sie waren die Ersten, wie von Cranach berichtet, die dem systematischen Morden des »Euthanasie-Programms« der Nazis zum Opfer fielen.

Hass, Judenhass, der auch die wesentliche Triebkraft der nationalsozialistischen Ideologie war, bereitet Charlotte Knobloch im Jahr 2020 deutliche Sorgen.

Sei es nun der Wissenschaftler von Cranach, Oberbürgermeister Reiter, IKG-Präsidentin Knobloch oder der Historiker Heusler – auf die staatlich angeordnete Systematik bei der Judenverfolgung gingen alle vier in ihren Videobotschaften ein. Charlotte Knobloch spricht trotz aller antisemitischen Tendenzen aber auch den entscheidenden Unterschied an.

feinde »Die Extremisten und Mörder von heute«, sagt sie, »handeln und sprechen nur für sich selbst. Die Mörder von heute handeln nicht im staatlichen oder gesellschaftlichen Auftrag, so wie das Pflegepersonal in Eglfing-Haar es im September 1940 tat. Die Täter von heute verlieren ihren moralischen Kompass und ihr Gewissen ganz allein. Sie sind Feinde und Gegenbilder unserer Gesellschaft, die für Offenheit, für Toleranz und für Respekt einsteht.«

Und ebenso nachdenklich wie mahnend fügt sie hinzu: »Diese Überzeugungen sind nicht in Stein gemeißelt. Wir haben schon einmal gesehen, wie aus einer freien und demokratischen Gesellschaft eine der schrecklichsten Diktaturen entstand, die die Welt je gesehen hat. Das geschah nicht über Nacht, sondern peu à peu.«

Alle Beiträge können auf www.gedenken9nov38.de/live oder in der Mediathek der IKG (www.ikg-live.de) abgerufen werden.