Als ich jung war, schien mir das Jahr ewig lang. Und jetzt – die Woche vergeht wie im Flug, und am Ende fragt man sich, womit man sie eigentlich verbracht hat. Ach, ich bin ein leichtsinniger Mensch. Ich wollte schon immer ein neues Leben anfangen: früh aufstehen, Gymnastik machen, joggen. Doch Internet, Mail und Skype fressen die Zeit mit unglaublicher Kraft. Ich will nur mal schnell meine Post lesen, und dann sitze ich fest, bis irgendwann meine Frau Tamara ruft: Weißt du, wie lange du schon im Internet bist?

Ich kenne viele, die davon geradezu verschluckt werden. Das ist eine Droge. Die Kommunikation macht ja Freude, besonders den Einsamen. Sie haben außer dem virtuellen kein Leben mehr. Das sehe ich anhand der Menge der Mails, die mir manche Bekannte an einem einzigen Tag schreiben. Ich schaffe es kaum, alle zu löschen. Da frage ich mich, wann isst er, und wann schläft er?

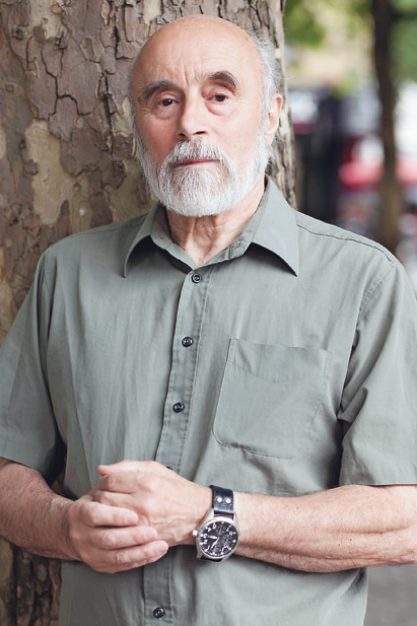

Dynastie Gut, dass meine Frau und ich noch viele Interessen haben. Bei mir ist das vor allem das Kino. Mein ganzes Berufsleben war ich Kameramann für wissenschaftliche Filme. In der Sowjetunion unterschied man klar zwischen Spiel-, Dokumentar-, Animations- und Bildungsfilmen. Unser Studio war auf Letzteres spezialisiert. Auf dem Gebiet hat schon mein Vater gearbeitet. Er war einer der ersten Tontechniker. Und auch mein Sohn arbeitet beim Film als Kameramann. Wir sind eine Kino-Dynastie.

Fast 50 Jahre lang habe ich Filme über Medizin, Kunst, Archäologie, Landwirtschaft und vieles andere gedreht. Der Job war sehr spannend und – für mich besonders wichtig – weniger ideologisch belastet. Die Kollegen aus der Dokumentarsparte mussten ja in den 50er- bis 70er-Jahren Parteikongresse und Ähnliches filmen. Sie haben zwar mehr Geld verdient, aber wir hatten mehr Freiheit und Spaß an der Arbeit.

Die letzten 20 Berufsjahre hatte ich ein seltenes Glück. Ich fing an, mit Vladimir Kobrin zu arbeiten, einem Regisseur, wie ich noch keinem begegnet bin. Er hat mir nach jahrelanger Berufserfahrung einen neuen Weg des Filmemachens eröffnet. Für den sowjetischen Zuschauer war die Kinosprache ein sehr ungewohnter Blick auf die Wissenschaft. Man hat Kobrins Arbeiten auf vielen Festivals im Ausland gezeigt, aber in der Heimat nur selten.

1997 starb Kobrin ganz unerwartet. Er war erst 57 Jahre alt. Danach fiel es mir schwer, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten. Das gab mir endgültig den Schubs, nach Deutschland zu kommen. Mein Sohn lebte bereits seit 1991 hier. Nach einem so aktiven Leben wollte ich auch hier nicht untätig herumsitzen. Da habe ich erfahren, dass es in NRW russischsprachige Kinoklubs gibt, die die Drehbuchautorin und Schriftstellerin Tatjana Kuschtewskaja leitete. Ich habe ihre Telefonnummer herausgefunden, und wir sind Freunde geworden. Sie nahm mich mit, zeigte in den Klubs Spielfilme, und davor lief ein Streifen von Kobrin.

Irgendwann vor neun oder zehn Jahren sagte sie zu mir: »Mischa, wir zeigen zu wenige russische Dokumentationen. Du hast doch Freunde in Moskau, bring etwas mit!« So kehrte ich von der nächsten Reise nach Russland mit einem ganzen Stapel zurück. Irgendwann habe ich im Kölner Zentrum der osteuropäischen Kultur IGNIS nachgefragt. Mittwoch ist dort der russische Tag. Dokumentationen hatte man zu dem Zeitpunkt noch nicht gezeigt, aber das Experiment kam sehr gut an. Wünschenswert wäre es, auch Deutsche einzuladen. Dafür bräuchte man jedoch Untertitel. Das haben wir Anfang November in Wuppertal vor.

Kommerz Inzwischen schicken uns Leute aus Moskau, Sankt Petersburg, Novosibirsk und auch aus der russischen Diaspora in New York, Tel Aviv und dem Baltikum ihre Filme und sind froh, dass es in Köln diesen Klub gibt. Wir machen das nicht auf kommerzieller Basis. Die Autoren verdienen daran nichts, aber sie wollen, dass man ihre Arbeiten wahrnimmt. Wir haben in dieser Zeit allein in IGNIS etwa 300 Filme vorgeführt. An einem Abend sind es drei, manchmal vier Streifen verschiedener Länge.

Im Laufe der Jahre hat sich eine wunderbare Cinemathek herausgebildet, geordnet nach Themen und Chronologie: Da denke ich, mein Gott, ich sitze wie der unsterbliche Kaschtschej auf Schätzen! Und ich will sie den Menschen zeigen! Ich weiß ja, wie die Leute auf einen guten Film reagieren. Da aber nicht alle ins Kino gehen können, habe ich angeboten, bei der Bücherei der Synagoge einen Videoverleih zu organisieren.

In Köln-Porz gibt es bei der jüdischen Gemeinde auch einen Kinoklub. Da sind viele Ältere, die nicht mehr oft ausgehen können. Ab und zu beteiligen wir uns ebenfalls an den Literaturabenden in der Kölner Synagoge. Es kommen immer zwischen 20 und 60 Leute. Auch wenn es fünf sind, bin ich zufrieden. Es gab auch schon Fälle, dass die Stühle nicht reichten. Aber das passiert selten.

Die Stammgäste sind für mich schon wie Familienmitglieder. Ich habe vergangenes Jahr meinen Geburtstag mit ihnen gefeiert, gleich nach der Vorstellung haben wir Pelmeni gegessen und Wodka getrunken. Der Erfolg eines solchen Klubs hängt natürlich vom Engagement der Organisatoren ab. Gäste aus Moskau, die zu unseren Abenden kommen, sagen oft, sie sehen hier Dinge, die sie in Moskau nie zu sehen bekämen. Wo denn auch? Dokumentationen werden nicht mehr in normalen Kinos gezeigt und im Fernsehen auch nicht. Künstlerbiografien, so etwas vielleicht, aber über das echte Leben in Russland – nein. Und was noch wichtiger ist: Diesen Filmemachern, diesen Patrioten wirft man oft Russophobie vor. Sie würden extra solche Filme über die hässlichen Seiten Russlands drehen. Ich kenne diese Menschen, ich weiß, wie ihre Seele um das Land blutet. Was sie sehen, tut ihnen weh. Viele leben in großer Armut.

Wenn mal wieder ein Stapel neuer Filme aus Russland eintrifft, gucken meine Frau und ich sie erst einmal allein an. Tamara ist meine Hauptberaterin. Ihre Meinung ist mir wichtig. Sie ist übrigens immer anders als meine, Gott sei Dank. Deshalb langweilen wir uns nicht miteinander, obwohl wir uns seit fast 60 Jahren, noch aus der Schule, kennen.

Seit fünf Jahren haben wir Enkel, die Zwillinge Mischa und Maxim. Ich dokumentiere ihr Leben auf Video – wie so mancher verrückte Großvater. Man kann schon einen langen Film über sie zeigen. Diese zweieiigen kleinen Menschen sind besonders spannend. Sie stammen von denselben Eltern und sind am selben Tag geboren – aber sie sind fast Gegenpole, innerlich wie äußerlich.

dokus Seitdem ich mich mit dem Dokumentarkino beschäftige, interessiert mich der Spielfilm viel weniger. Unser Sohn bringt uns oft Neuerscheinungen mit. Ich setze mich zum Gucken hin, aber nach einer Weile langweile ich mich. Ich vergesse die Geschichten oft. Meine Dokus gehen mir hingegen nicht aus dem Kopf. Etwa Leschkin lug, die Erzählung über einen Mann, der in der russischen Provinz eine Farm auf die Beine stellen will. Der erste Teil entstand 1990, seitdem wurden immer weitere Folgen gedreht. Das ist eine Saga geworden, man kann sich gar nicht losreißen: Prozesse, Polizei, Brandstiftungen. Der Farmer ist schon tot, doch die Geschichte geht weiter mit seinen Kindern. Die Doku ist dramatischer als Fiktion, weil man weiß, das ist alles wahr, das sind echte Menschen.

Aufgezeichnet von Matilda Jordanova-Duda