Die Geschichte des Israelitischen Krankenhauses Hamburg (IKH) ist eng mit dem Schicksal der jüdischen Gemeinde der Hansestadt vor allem während der NS-Zeit verknüpft. Am 19. Oktober soll daher nicht nur an den 250. Geburtstag seines Stifters Salomon Heine erinnert, sondern auch eine Erinnerungstafel für die Opfer des NS-Regimes enthüllt werden.

Doch die Fakten, die Misshandlungen, Verfolgung und Ermordung belegen sollen, lagen keineswegs vor. Der Internist und Medizinhistoriker Harro Jenss stellte daher umfangreiche Recherchen über das Krankenhauspersonal während der NS-Zeit an und versuchte, so viel wie möglich über die damaligen Ärzte und Pflegerinnen zu erforschen, um ihnen nun ein angemessenes Denkmal zu setzen.

Dokumentarfilm Bei der Jubiläumsfeier wird darüber hinaus ein Dokumentarfilm gezeigt, den die Filmemacher Bertram Rotermund und Rudolf Simon über das Krankenhaus produziert haben. Sie spürten Zeitzeugen auf, um in Den Nazis ein Dorn im Auge die Geschichte des Hauses und der Angestellten während der NS-Diktatur sichtbar zu machen. Der Film dokumentiert Berufsverbote, Flucht und Deportationen von Ärzten und Krankenschwestern, aber auch Gesten des Widerstands.

Die Geschichte des jüdischen Krankenhauses ist aber keineswegs nur durch die NS-Zeit mit der jüdischen Gemeinde Hamburgs verknüpft. Da sich Anfang des 19. Jahrhunderts die Gemeinde, die damals etwa 6000 Mitglieder hatte, selbst um ihre Kranken und Alten kümmern musste und es lediglich kleine Praxen gab, wuchs der Bedarf an einem eigenen jüdischen Krankenhaus.

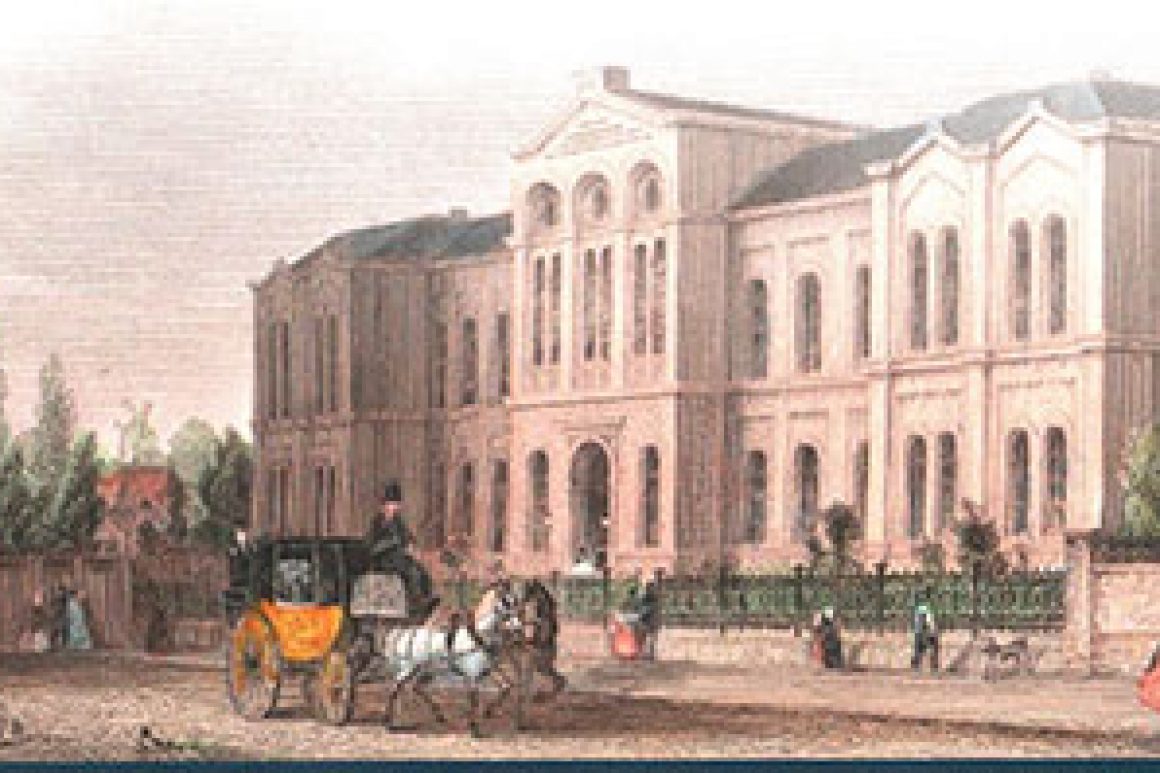

Die Lage wurde noch dramatischer, als durch die Teilung der Stadt unter der französischen Besatzung vielen Juden der Zugang zu den Praxen in Altona und Wandsbek verwehrt blieb. Daher wurde schließlich 1839 der Plan für den Bau eines modernen Krankenhauses in der Stadtmitte umgesetzt. Zwei Jahre darauf folgte die Grundsteinlegung.

Stiftung Möglich war dies nur, weil der Bankier Salomon Heine, der Onkel des Dichters Heinrich Heine, das Krankenhaus komplett über seine Stiftung finanzierte. Kurz zuvor war seine Frau Betty gestorben, und Heine wollte ihr mit dem »Betty-Heine-Krankenhaus« ein Andenken setzen.

»Menschenliebe ist die Krone aller Tugenden« lautete das Motto des Hospitals, eines, das sich Heine, der der Hamburger Reformgemeinde angehörte, zeitlebens zu eigen machte. Der Neubau erfüllte den höchsten Standard der Zeit. In seinem Zentrum befand sich im ersten Stock direkt über der Eingangshalle ein Betsaal, ein klares Bekenntnis Heines zum Judentum.

Das von Heine gestiftete Krankenhaus nahm von Beginn an Patienten aller Religionen auf und erwarb sich einen hervorragenden Ruf in der Stadt, vor allem im Bereich der Chirurgie. Auch unter Patienten das Stadtteils St. Pauli war das Krankenhaus sehr anerkannt, viele Matrosen und Prostituierte aus dem Viertel ließen sich dort behandeln, bis es ab 1933 von den Nazis gezielt demontiert und schließlich 1939 enteignet wurde.

Berufsverbot Während des Krieges gab es an anderen Orten kleine Kliniken in Hamburg, die verbliebenen Ärzte durften ausschließlich jüdische Patienten behandeln und mussten sich »jüdische Krankenbehandler« nennen. Die jüdischen Ärzte wurden gezwungen, die »Deportationsfähigkeit« der Hamburger Juden zu bestätigen. Viele emigrierten oder kamen in den Konzentrationslagern ums Leben.

Trotz seines großen sozialgesellschaftlichen Engagements erhielt Salomon Heine in der Hansestadt nie die Anerkennung, die er verdient hätte. Im Alter traf es den Bankier schwer, dass ihm die Aufnahme in die renommierte »Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns« verwehrt blieb, weil die Vereinigung grundsätzlich keine Juden in ihrer Mitte akzeptierte. Nachdem Heine hohe Summen für den Wiederaufbau der Stadt nach dem großen Brand 1842 gespendet hatte, nahm ihn zumindest die »Patriotische Gesellschaft« auf. Doch trotz der großen Anerkennung vieler Bürger blieb er aus vielen illustren Klubs ausgeschlossen. Bis heute ist der Mäzen und Philanthrop im öffentlichen Gedenken der Hansestadt längst nicht so präsent wie andere Bürger, die sich um die Stadt verdient gemacht haben.

Nach dem Tod von Salomons Sohn Carl gab es keine weiteren Erben mehr, das Bankhaus der Familie wurde aufgelöst. Die Stiftung blieb jedoch über die Familie Warburg erhalten, bis heute steht ihr ein jüdisches Gremium vor, momentan bestehend aus sieben Mitgliedern.

Nach dem Krieg nahm das Krankenhaus seinen Betrieb wieder auf, jedoch an einem anderen Standort, am Schäferskamp. Vor allem der ehemalige Verwaltungsleiter und Theresienstadt-Überlebende Felix Epstein bemühte sich sehr um den Erhalt der Klinik. Die dortigen Räume erwiesen sich aber schnell als zu klein, an ihren Ursprungsort kehrte die Klinik jedoch nie zurück.

Reeperbahn Das ursprüngliche Gebäude des IKH lässt sich auch heute noch in der Nähe der Reeperbahn finden, es beherbergte zuletzt das Ortsamt der Stadt. Momentan ist die zukünftige Nutzung ungewiss, unter anderem wird darüber nachgedacht, es zu einem jüdischen Museum umzugestalten. Das heutige modernisierte Israelitische Krankenhaus befindet sich seit 1961 auf einem neuen Grundstück am Orchideenstieg im Norden der Stadt.

Auch nach 1945 gab es wieder einige jüdische Ärzte am IKH, allerdings wurden viele der Traditionen nicht weiterverfolgt. Zum Beispiel gab es keine koscheren Mahlzeiten mehr für die Patienten. Aktuell arbeitet kein jüdischer Arzt mehr dort. Der Gedanke des Betsaals hat sich aber – wie von Heine gewünscht – erhalten: Es gibt im heutigen IKH einen Raum der Stille, der allen Religionen als Betraum zur Verfügung steht.

Die Jubiläumsfeier soll nun ein kleiner Schritt sein, an die großzügigen Taten des Mäzens zu erinnern und ihm seinen Platz in der Stadthistorie zurückzugeben.