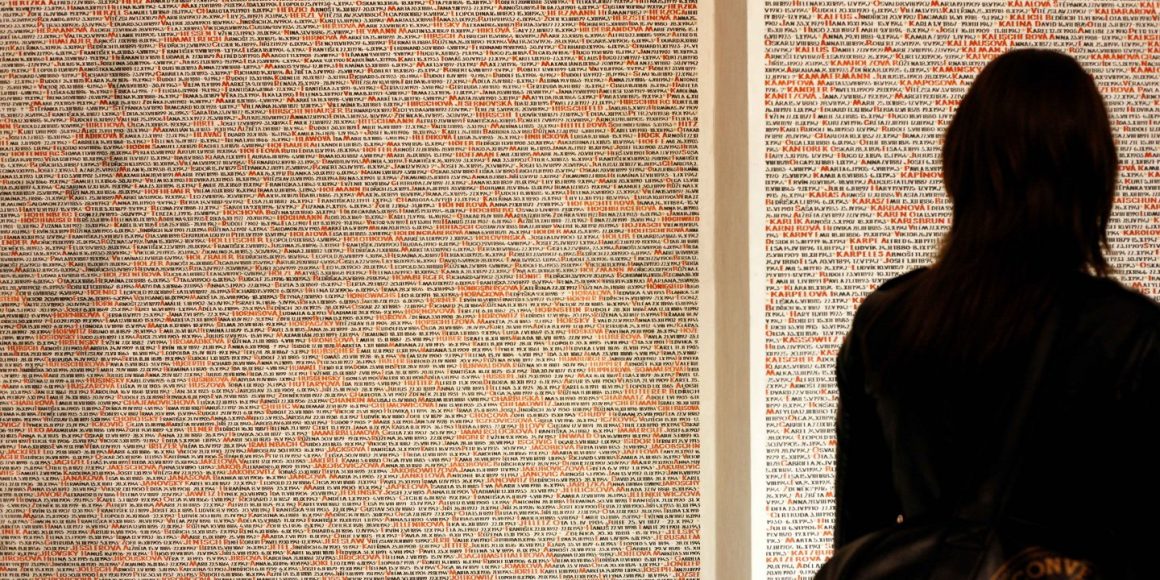

»Jeder Mensch hat einen Namen.« Unter diesem Motto werden in vielen Ländern jährlich zum Jom Haschoa, dem israelischen Holocaust-Gedenktag, die Namen von ermordeten Juden bei öffentlichen Gedenkveranstaltungen verlesen. Doch in diesem Jahr verändert Corona alles.

Menschenansammlungen sind zur Eindämmung der Pandemie in der Bundesrepublik und andernorts strengstens verboten. Die Studenten der Jüdischen Studierendenunion Deutschland (JSUD) wollten sich das traditionelle Namenlesen zum Jom Haschoa aber auch trotz der Corona-Krise nicht nehmen lassen. Sie rufen für den Gedenktag am kommenden Montagnachmittag zum virtuellen Verlesen der Namen von Ermordeten im Rahmen einer Online-Zeremonie auf.

Versammlung »Auch wenn wir uns nicht wie sonst üblich am Holocaust-Gedenktag in unseren Gemeinden physisch versammeln können, um der Opfer in unseren Heimatstädten zu gedenken, wollen wir mittels moderner Kommunikationsformen ein würdiges und aktives Erinnern auch in diesem Jahr gestalten«, sagt Ruben Gerczikow, Vizepräsident der JSUD.

Gemeinsam mit der World Union of Jewish Students (WUJS) und der European Union of Jewish Students (EUJS) haben die deutschen Studenten eine Internetseite für das digitale Erinnern am Jom Haschoa ins Leben gerufen. Dort kann sich jeder Interessierte im Vorfeld registrieren lassen, um am Gedenktag Namen zu verlesen.

Prozedere Am Tag selbst kann das Verlesen dann per Videostream von der weltweiten Internet-Community verfolgt werden. »Das Prozedere ist technisch ganz einfach«, erzählt Mitinitiator Gerczikow. »Wer mitmachen möchte, meldet sich auf unserer Internetseite über den Registrierungslink an und bekommt per Zufallsgenerator 40 bis 50 Namen zugeteilt, die er oder sie dann zu Hause in einem eigens erstellten Video laut vorliest«, erklärt der 23-Jährige.

Die einzelnen Videobeiträge werden gesammelt und zu einem einheitlichen Stream zusammengeschnitten.

Die einzelnen Videobeiträge der Vorlesenden werden dann von den Studenten gesammelt und zu einem großen einheitlichen Stream zusammengeschnitten. Dieser kann dann am Gedenktag selbst auf der Website verfolgt werden.

»Als dritte Generation haben wir von den Zeitzeugen den Auftrag bekommen, das Gedenken an die Millionen Opfer der Schoa wachzuhalten«, sagt Gerczikow. »Diesem Auftrag wollen wir auch und gerade unter den aktuell widrigen Umständen gerecht werden.«

Diesen Gedanken unterstreicht auch WUJS-Präsident Jonathan Braun aus Israel. »Unser Projekt ist essenziell gerade jetzt in dieser Krisenzeit«, sagt der Ideengeber der virtuellen Gedenkzeremonie. »Wir wollen, dass die Menschen in diesem Jahr wenigstens im virtuellen Raum zusammenkommen können, damit die Opfer der Schoa nicht vergessen werden.«

Distanz Ein Erinnern an die Ermordeten der Schoa auch in Zeiten von sozialer Distanz zu ermöglichen, findet auch Mike Samuel Delberg wichtig. Der 30-Jährige ist Mitglied der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und Mitglied im Präsidium von Makkabi Deutschland. »Seit meinem 15. Lebensjahr lese ich jedes Jahr die Namen der mehr als 55.000 Juden, die in Berlin während des Holocaust ermordet wurden«, sagt Delberg. Nichts, auch nicht die Corona-Pandemie, sollte aus seiner Sicht das Gedenken an die Opfer verhindern.

»Aber sich zu erinnern, heißt auch, den Wert des Lebens zu schätzen, der so vielen damals geraubt wurde«, sagt der Berliner. »Deshalb unterstütze ich die Aktion des deutschen und weltweiten jüdischen Studierendenverbands, die Erinnerung durch eine Online-Lesung aufrechtzuerhalten und somit die oftmals auch älteren Gemeindemitglieder vor einer möglichen Ansteckung zu schützen«, sagt Delberg, der sein Video mit den von ihm verlesenen Namen bereits an die Organisatoren geschickt hat.

»Vielleicht erreichen wir mit dieser Aktion sogar mehr Menschen als in einer kleinen Straße vor den Gemeindehäusern in unseren Städten«, meint Delberg zuversichtlich.