Über 80 Jahre gab es keine Erinnerung an Harry Salinger. Von den Deutschen wurde er als Kommunist verhaftet und als Jude in Dachau ermordet. Nun wurde seiner gedacht und ein Stolperstein für ihn am Fuchsbau 11 in Berlin-Karlshorst verlegt.

Die Nationalsozialisten warfen Harry Salinger die Vorbereitung »hochverräterischen Unternehmens vor«. Mit »Gewalt« habe er geplant, »die Verfassung des Reiches« zu ändern. Er habe durch die Unterstützung der KPD versucht, die Regierung zu stürzen.

Dachau Eine erste Gefängnisstrafe saß er im Gefängnis Plötzensee ab. Nach nur einem Jahr in Freiheit kam er ins Untersuchungsgefängnis. Am 6. September wurde Harry Salinger ins KZ Dachau deportiert, wo ihn die Deutschen am 24. April 1941 ermordeten – mit gerade mal 21 Jahren.

Die Urne mit Harry Salingers Asche wurde auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee in Berlin beerdigt. Sein Vater hatte die Urne aus Dachau erhalten und die Beerdigung beantragt. Nun erinnert ein Stolperstein an seinem letzten Wohnort an ihn.

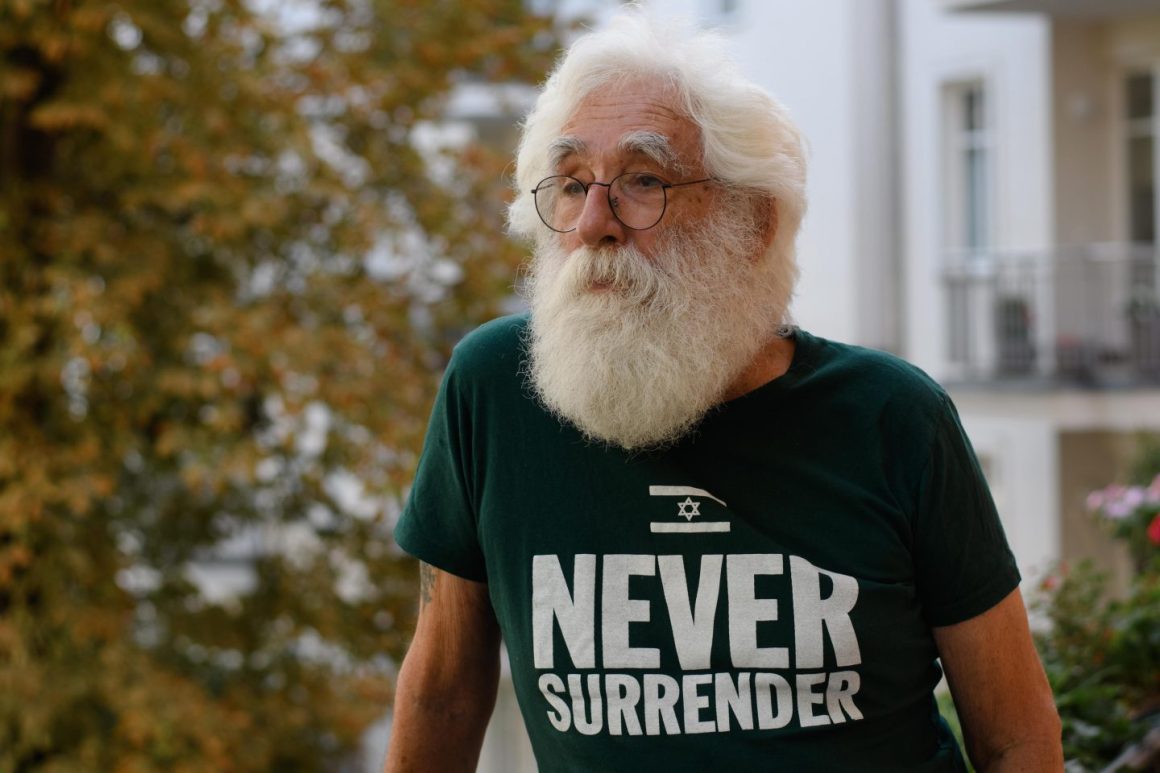

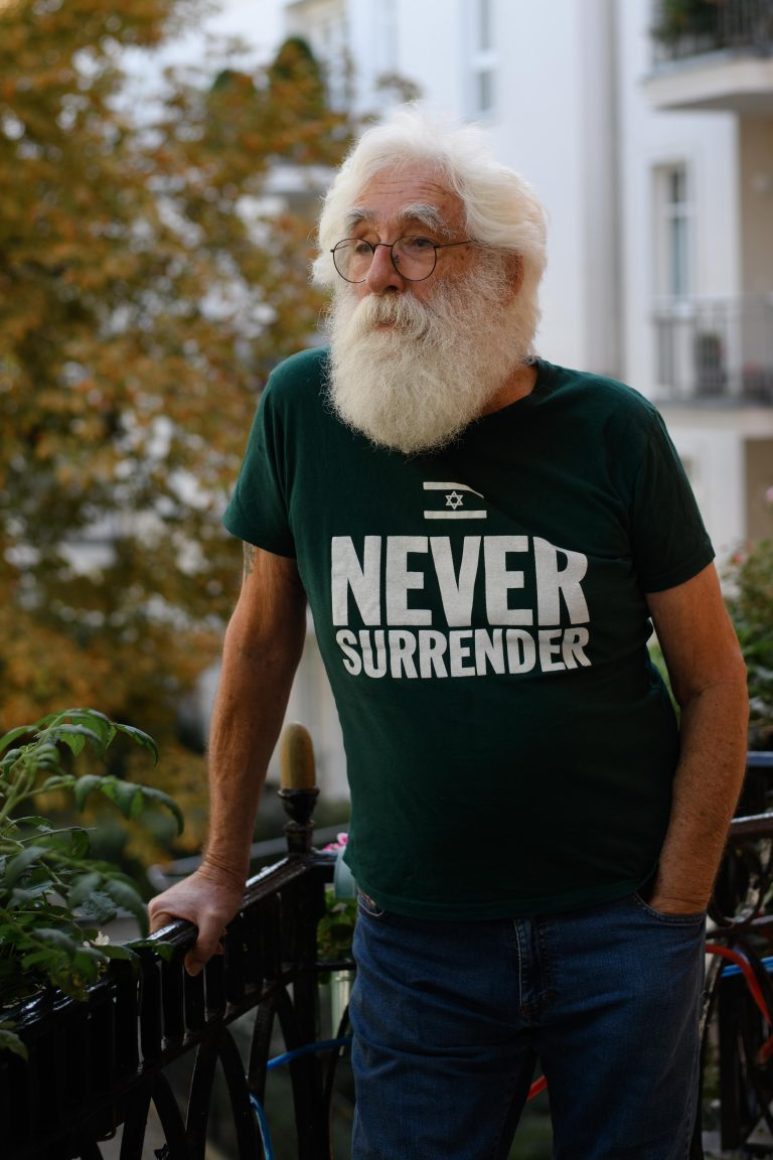

»Es war einer der bewegendsten Momente meines Lebens«, sagt Ralph Salinger. Er ist der Cousin Harry Salingers und extra aus Israel für die Verlegung angereist. »Wir waren unsicher, ob überhaupt jemand kommt. Und plötzlich kamen von überall Menschen.« Für ihn ist damit ein Kapitel beendet.

Tochter Mit der Geburt seiner Tochter 1982 habe Ralph Salinger festgestellt, dass er nichts über seinen eigenen Vater wisse. Er war drei Jahre alt, als dieser verstarb. Auch über die Familie seiner Mutter habe er nur wenig gewusst. »Sie hat mir nichts über ihre Familie erzählt. Sie konnte nicht darüber reden«, so Salinger.

Schließlich habe er angefangen zu recherchieren, legte einen Stammbaum an, kontaktierte Archive. Die Verlegung des Stolpersteines für seinen Cousin sei schließlich das letzte Ereignis, das der Recherche zu seiner Familie und der Erinnerung an diese gefehlt habe.

Schon vor zwei Jahren wurden Stolpersteine für seine Großeltern mütterlicherseits verlegt. Er hatte sich selbst an die Stolpersteininitiative gewandt. Nannte ihnen deren letzten Wohnort in Berlin. Daraufhin sei er in Kontakt mit Petra Fritsche gekommen. Fritsche recherchierte, fand Informationen und organisierte letztlich die Stolpersteinverlegung für Salingers Großeltern – nun auch für Harry Salinger.

Litauen Seit 2006 setzt sich Ralph Salinger zudem für die Erinnerung an die ermordeten Juden und Jüdinnen in Litauen ein. »Aktuell reinige und dokumentiere ich jüdische Friedhöfe.« Er habe alle Orte bereisen wollen, wo die Salingers seit 1773 gelebt haben. So weit zurückgeht sein Stammbaum heute. Das habe ihn auch nach Litauen geführt.

Als er dort ankam, habe er nicht erwartet, irgendwelches Archivmaterial zu finden. »Aber ich wollte wenigstens eine Synagoge oder einen Friedhof sehen.« Nichts dergleichen aber habe er vorgefunden. Niemand habe irgendwas gewusst oder überhaupt reden wollen.

Am Ende seiner Reise stellte Salinger fest, dass er viel darüber erfuhr, wie sein Vater unter den Nazis gelitten hatte. Sogar den Block, in dem sein Vater in Sachsenhausen inhaftiert gewesen war, konnte er besichtigen – Block 38. »Aber in dieser litauischen Stadt haben sie 3 500 Menschen, fast die gesamte jüdische Gemeinde, umgebracht – an der Stadtgrenze. Und niemand wusste irgendwas. Niemand wollte darüber reden.«

Erinnerungsprojekte Also habe er sich geschworen, dass sein nächstes Projekt sei, die Erinnerung an diese 3500 Menschen zurückzubringen. Seit 2006 engagiert er sich deshalb jährlich für verschiedene Erinnerungsprojekte in Litauen.

Seitdem habe ich sich einiges getan, so Salinger. »Die jungen Leute, sowohl in Litauen als auch in Deutschland, sind besser informiert.« Er vermutet, dass sie »weniger Probleme damit haben, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.«