Wir hatten ein Glück, diesen Krieg überlebt zu haben. Ich erinnere mich vor allem an die nächtlichen Bombenangriffe der Alliierten. Das war grauenhaft. Kaiserslautern, wohin ich zweijährig und gerade noch vor Kriegsbeginn mit meinen Eltern aus dem Saarland gezogen bin, war eine Industriestadt.

Wir wohnten zusammen in einem kleinen Haus, das meinen Großeltern gehörte. Häufig fanden wir Unterschlupf bei den Nachbarn, weil ihr Keller sicherer war. Manchmal sind mein Bruder und ich – Karl war sechs Jahre älter und in vielem mein Vorbild – nachts hinausgelaufen, um die brennende Stadt zu sehen. »Christbäume« nannte man die Leuchtbomben, welche die Alliierten abwarfen, um die Ziele für die nachfolgende Bombardierung besser zu erkennen.

Nach heutigem Maßstab würde ich unser Milieu als liberal bezeichnen. Die Eltern stammten beide aus der Arbeiterklasse. Meine Mutter, die vor der Heirat etwas Taschengeld in einer Zigarrenfabrik verdient hatte, war von Geburt her protestantisch; der Vater, der in seiner Jugend und später als Grubenarbeiter ein schweres Leben hatte, katholisch. In die Kirche ging man nur zu hohen Festtagen. Meine Eltern waren mit einem Kaplan befreundet, einem verdeckten Nazigegner.

Es konnte für uns nur besser werden

»Davon kein Sterbenswörtchen nach draußen!«, ermahnten sie meinen Bruder und mich. Ich war ja noch ein Kind, aber irgendwann merkte ich, dass unsere Familie die Niederlage der Deutschen ersehnte. Es konnte für uns nur besser werden.

Die unmittelbare Nachkriegszeit war, was die Versorgungslage betraf, schlimmer als zur Zeit des Krieges. Es gab wenig zu essen. Glücklicherweise fuhr mein Vater an Wochenenden auf »Hamsterfahrten«, wie es damals hieß. Er radelte hinaus aufs Land, um bei den Bauern direkt Waren einzukaufen. Allerdings nicht für Geld, weil das wegen der steigenden Inflation niemand wollte, sondern im Tausch gegen Nähmaschinennadeln. Mein Vater arbeitete nämlich nach der Rückkehr aus dem Saarland bei der Firma G. M. Pfaff.

Den Pfadfindern verdanke ich meinen weiteren Lebenslauf. Bis 1951 besuchte ich die Volksschule, danach machte ich eine vierjährige Lehre bei Pfaff, anschließend war ich zwei Jahre in den zur Firma gehörenden Abteilungen Maschinenbau und Konstruktion festangestellt. In jenen Jugendjahren war ich ein begeisterter Boyscout: In diesem Verein lernte ich Menschen aus allen Schichten kennen, vor allem – was für mich neu war – Jugendliche aus akademischen Kreisen, insbesondere einige humanistisch denkende Personen. Rochus Spiecker, einem Dominikanerpater, habe ich es zu verdanken, dass ich 1957 in Neuss das Abendgymnasium besuchen konnte. Er merkte, dass ich bei Pfaff keine Ambitionen hatte – dafür aber viele Träume.

Ich bin immer noch neugierig auf das nächste Stückchen Zukunft.

»Bist du verrückt geworden – wozu Abitur? Das passt doch nicht zu uns!«, höre ich noch immer die Stimmen meiner Eltern. Doch die Entscheidung war gefallen. An den Abenden meiner Gymnasialzeit stürzte ich mich mit Begeisterung auf Latein, Griechisch und Hebräisch. Allerdings musste ich erst lernen, wie man lernt. In Neuss habe ich unter anderem Martin Buber gelesen, diesen großen »Philosophen für Nicht-Philosophen«. Ich nahm das einmalige Gefühl wahr, über die hebräische Sprache zur Seele des Judentums vorzudringen.

Eine Reise in den Nahen Osten 1958 über Ägypten, Zypern, den Libanon, Syrien und Jordanien führte mich zum ersten Mal nach Israel. Nach dem Passieren des Mandelbaumtors, dem damaligen Checkpoint zwischen dem jordanischen und dem israelischen Teil Jerusalems, spürte ich eine Faszination, die mich nicht mehr losließ: Meine innere Reise zum Judentum hatte begonnen. Später sollte die Lektüre der Schriften von Schalom Ben-Chorin, Vilém Flusser, Margarete Susman und anderen Denkern das Ihrige zu meinem Übertritt zum Judentum beitragen.

Gesellschaft und Freiheit hieß das Buch, das mich – nach vier Semestern Soziologie, Psychologie und Philosophie an der Universität in München – wie von geheimnisvollen Mächten zu Ralf Dahrendorf nach Tübingen zog. Ich wollte diesen Intellektuellen unbedingt kennenlernen und bei ihm studieren. Im Sommer 1965 wurde ich sein Assistent und leitete mit einer Riesenbegeisterung seine »Lektürekurse«. Von Anfang an hatten wir ein Vertrauensverhältnis, das mir die Gewissheit schenkte, bei ihm am richtigen Ort zu sein. Ein Jahr später gehörte ich zum Kreis der Auserwählten, die ihm nach Konstanz folgten, um dort die Universität zu gründen. Was für eine Ehre und eine Gelegenheit, die es, wenn überhaupt, nur einmal im Leben gibt.

Über 400 Titel habe ich in meiner Buchreihe veröffentlicht

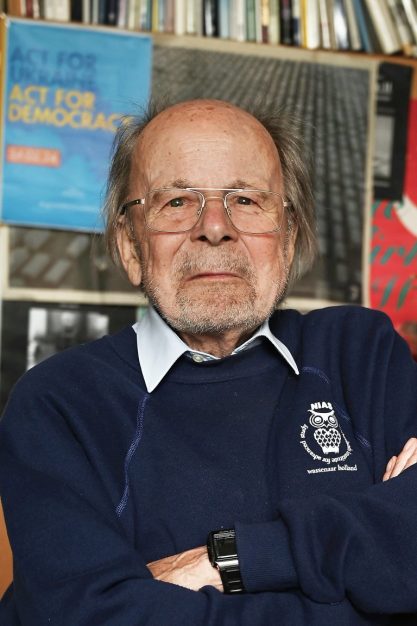

Meiner Universität bin ich bis zu meiner Emeritierung im Jahre 2002 als Professor im Fachbereich Geschichte und Soziologie treu geblieben. Bis heute darf ich auf dem Campus ein Büro mit Blick auf den Bodensee und den Säntis mein Eigen nennen. Da arbeite ich noch immer fast täglich – außer an Schabbat – an meinen Büchern. Ich habe in meiner Schriftenreihe »Schoáh und Judaica« in den vergangenen 40 Jahren mehr als 400 Titel herausgegeben. Die Mehrzahl davon beinhaltet Erinnerungen von Juden, die die Zeit der nationalsozialistischen Verfolgung überlebt haben.

»Ich bin kein Jude, aber ich strebe danach, einer zu sein.« Mit diesen Worten stellte ich mich eines Tages der jüdischen Gemeinde in Kreuzlingen vor. Diese bestand damals hauptsächlich aus Konstanzer Emigranten, die vor Ausbruch des Krieges in die Schweiz geflohen waren. Lange vorher war ich bereits aus der katholischen Kirche ausgetreten. Der christliche Glaube bot mir keine Lebensbasis mehr. Schon als Kind kamen mir Zweifel auf, wenn ein Priester vom »ewigen Leben« sprach. Es ist ja noch nie einer zurückgekommen. Vielleicht mit Ausnahme von Jesus. Mit dem Wunsch, Jude zu werden, hoffte ich, eine Etage tiefer zu gehen und näher an die Quelle des Menschseins zu gelangen.

»Was tut der sich an!« oder »Überleg es dir gut!« waren Appelle von Freunden bezüglich meiner Absicht, zum Judentum zu konvertieren. 1993 wurde ich zusammen mit meiner Frau Mirjam in den USA von drei konservativen Rabbinern, wie es die Halacha, das Religionsgesetz, erfordert, geprüft und dann als vollwertiges Mitglied in die jüdische Gemeinschaft aufgenommen. Ich war überglücklich, meinen Lebenstraum verwirklicht zu haben.

Bis zum heutigen Tag freue ich mich schon ab Donnerstag auf den Freitagabend, wenn ich von der Uni etwas früher nach Hause komme: Dann entzündet Mirjam die Kerzen, wir machen Kiddusch und hören nach dem Abendessen gern die Synagogen-Gesänge unseres verstorbenen Freundes und Auschwitz-Überlebenden Estrongo Nachama, der viele Jahre Oberkantor der Jüdischen Gemeinde zu Berlin war. Vor Kurzem fragte mich ein Freund, ob ich angesichts meines jahrzehntelangen Eintretens gegen Antisemitismus und das Vergessen in Deutschland nicht ernüchtert sei angesichts der gegenwärtigen Situation. Natürlich finde ich es schrecklich, was auf unserem Globus alles passiert. Aber es erstaunt mich nicht.

Bis zum heutigen Tag freue ich mich schon ab Donnerstag auf den Freitagabend

Dass ich in einer Zeit leben darf, in der Nazideutschland besiegt und Israel nach 2000 Jahren wiedergegründet wurde, betrachte ich als großes Wunder. Über den Tod habe ich bis vor wenigen Jahren nicht nachgedacht. In Psalm 90,10 heißt es: »Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, 80 Jahre.« Jetzt bin ich schon weit darüber. Und froh, dass ich noch da bin. Dafür bin ich restlos dankbar. Ich freue mich über jedes neue Büchlein, das ich fertigbringe. Jetzt arbeite ich an einem über die Hoffnung der Juden im Holocaust. Hoffnung als Überlebensquelle. Ich zögere mit der Publikation, weil ich denke, vielleicht fällt mir morgen noch etwas ein, was ich unbedingt hineinbringen möchte.

Ich würde gern noch etwas länger leben. Einen Tag noch. Und noch einen. Oder lieber noch ein bisschen mehr. Wäre doch ganz schön. Jeden Morgen bin ich glücklich, wenn ich noch selbstständig aufstehen und ein bisschen weiter an meinem Lebensmotto »Menschwerden« wirken kann. Ich bin halt noch immer neugierig auf das nächste Stückchen Zukunft. Aber mein Leben war erfüllter, als ich es mir je erträumen durfte.