Einen Staat im Staat stellten die sogenannten DP-Lager dar, die die Alliierten in der amerikanisch besetzten Zone für die staatenlos gestrandeten Juden und Kriegsflüchtlinge kurz nach dem Krieg errichteten. Solche DP-Lager nur für Juden gab es auch in Bayerisch-Schwaben, einem Gebiet im Südwesten Bayerns.

Sie wachsen schnell, haben Schulen, Polizei, Feuerwehr, eine eigene Gerichtsbarkeit, Kultur- und Sportvereine. Es ist in dem Buch von Peter Fassl, Markwart Herzog und Jim G. Tobias faszinierend zu lesen, mit welcher Energie und Akribie die gerade dem Tod Entronnenen hingingen und ihr Leben neu ordneten, und das von Grund auf.

zeitungen Obwohl sie noch keine wirklich ausgebildeten Lehrer haben, keine Lehrbücher, ja oftmals noch nicht einmal eine gemeinsame Sprache, gehen sie in Windeseile daran, ihre Kinder zu unterrichten. Die DPs sind pragmatisch und einigen sich auf Jiddisch, die Sprache, die fast alle der hier im »Warteraum zu Palästina« Gestrandeten beherrschen, denn die meisten Juden, die sich hier finden, stammen aus Osteuropa. Jiddisch wird die beherrschende Sprache, zahllose Zeitungen entstehen, die sich dieser gemeinsamen Sprache bedienen und zu einem zentralen Organ der Kommunikation werden.

Die Lehrer vermitteln sich und ihren Kindern das, was sie von zu Hause mitgebracht haben, orthodoxe Religiosität, ihr Wissen und ihre Kultur. Noten gibt es nicht, ebenso wenig Literatur, also behelfen sie sich zunächst mit dem, was in ihren Gedächtnissen verhaftet blieb, und schreiben es neu auf. Nach und nach helfen ihnen die amerikanischen Organisationen, Materialien zu bekommen. Die Bevölkerung in den Lagern wächst sprungartig.

Ein regelrechter Babyboom ist zu verzeichnen. Hitler sollte nicht noch nachträglich recht bekommen, jüdisches Leben vernichtet zu haben. Also musste auch eine medizinische Versorgung aufgebaut werden. Ärzte und Krankenschwestern kommen. Für sie – wie für viele andere Gruppen – entstehen Berufsschulen.

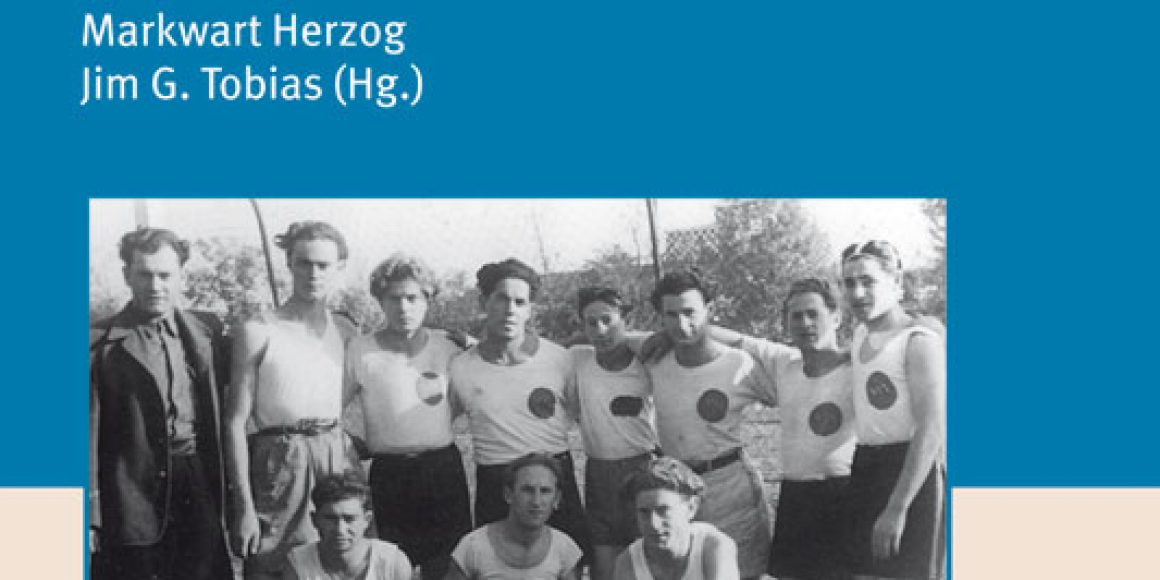

Sehnsucht Palästina Da die Menschen in diesen Warteräumen auf ein Leben in Palästina vorbereitet werden sollen, gehören Landwirtschaft und Technik genauso zum Ausbildungsprogramm wie eine gute Physis. Beliebtester Sport ist Fußball. Es entstehen DP-Ligen, in denen es ernsthaft zur Sache geht. Ein nettes Detail: Das Finale eines wichtigen Turniers, an dem zwölf Mannschaften teilgenommen hatten, kann wegen Schiedsrichterbeleidung nicht beendet werden. Als es einen Tag später neu angesetzt wird, scheitert das Endspiel an der Unfähigkeit des Schiedsrichters.

Den orthodoxen Gemeinden fehlt es noch an Gebetbüchern. So schnell können auch die Hilfsorganisation Joint und Vaad Hatzala keine auftreiben, also sucht man. Samuel Snieg und sein Assistent Samuel Rose, beide in Dachau befreite Rabbiner, die von dort in das DP-Krankenhaus Kloster Ottilien kamen, finden eine Lösung: In der Klosterbibliothek entdecken sie einen Band des Wilnaer Talmud und lassen ihn fotomechanisch vervielfältigen.

Staatsgründung Genauso zügig, wie sich das Leben in den Lagern organisiert, hier sind es vor allem die in Leipheim, Neu-Ulm, Türkheim, Lechfeld, Bad Wörishofen und Kempten, wo jüdische Hospitäler und Sanatorien entstehen, so schnell lösen sie sich nach der Gründung des Staates Israel wieder auf. Physisch stark, eilen die jungen Leute nach Palästina, um ihr gerade gegründetes Land zu verteidigen. Andersherum wurde rekrutiert, wer nur irgendwie konnte.

Dennoch ist das Leben in den großen Lagern oder auf dem Land nicht ungetrübt. Die Bevölkerung ist gegen die DPs eingestellt, der Antisemitismus noch tief verwurzelt. Schwarzhandel und hohe Preise, die die Überlebenden den Bauern für Lebensmittel zahlen, bringen die Bevölkerung gegen sie auf. Den Mitautoren von Jim G. Tobias, der als ausgewiesener Kenner der Situation der DPs den größten Textanteil an dem Buch hat, ist es gelungen, interessante Facetten eines bislang weithin unbekannten Kapitels der unmittelbaren jüdischen Nachkriegsgeschichte zu verfassen.

Peter Fassl, Markwart Herzog, Jim G. Tobias (Hrsg.): »Nach der Shoa. Jüdische Displaced Persons in Bayerisch-Schwaben 1945–1951«. Irseer Schriften, UVK, Konstanz 2012, 140 S., 24 €