Hassbriefe, Sachbeschädigungen, physische Übergriffe: Antisemitismus ist auch für Juden in Sachsen präsent und ein alltagsprägendes Phänomen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) am vergangenen Dienstag in Berlin vorgestellt hat.

Die »Problembeschreibung: Antisemitismus in Sachsen« wurde von RIAS im Auftrag der sächsischen Landesregierung erstellt. Sie setzt sich zusammen aus einer Analyse von polizeilichen und zivilgesellschaftlichen Daten zu antisemitischen Vorfällen sowie Straftaten in dem südöstlichen Bundesland sowie einer Befragung jüdischer Gemeinden vor Ort. Ähnliche Untersuchungen hat RIAS bereits für Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt erstellt.

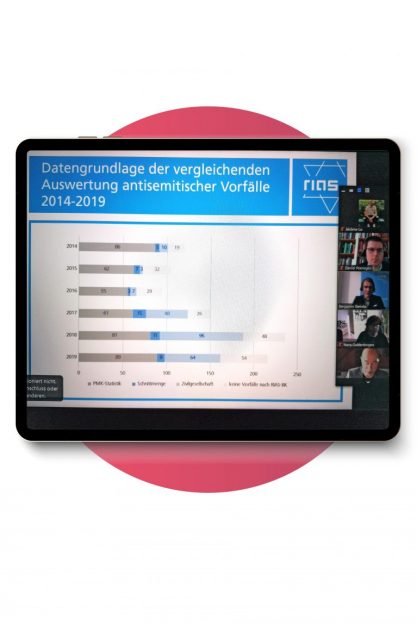

Untersuchungszeitraum Für den Untersuchungszeitraum von 2014 und 2019 wertete RIAS insgesamt 712 antisemitische Vorkommnisse aus. 443 dieser Vorfälle wurden polizeilich als politisch motivierte Straftaten erfasst, wie RIAS-Bundesgeschäftsführer Benjamin Steinitz bei der digitalen Pressekonferenz sagte. Die überwiegende Mehrheit der von RIAS in Sachsen erfassten Taten fällt in den Bereich des verletzenden Verhaltens (579) etwa bei Demonstrationen oder Versammlungen. Hinzu kommen Fälle gezielter Sachbeschädigungen (68), Bedrohungen (43), tätliche Angriffe (16) sowie Massenzuschriften (6).

Im Schnitt werden jede Woche drei Fälle bekannt.

Seit 2017 zeichnet sich zudem eine steigende Tendenz bei den Vorfällen ab, wie Steinitz erläuterte. Im Schnitt seien pro Woche etwa drei Fälle bekannt geworden. »Wir müssen aber von einem erheblichen Dunkelfeld in allen Regionen des Freistaates ausgehen«, sagte Steinitz.

Die meisten der antisemitisch motivierten Vorfälle ereigneten sich seinen Angaben zufolge in der Landeshauptstadt Dresden und den beiden Großstädten Chemnitz und Leipzig. »Es gibt neben Berlin keine andere deutsche Stadt, in der über viele Jahre hinweg so regelmäßig Versammlungen mit offen antisemitischen, rassistischen, demokratie- und medienfeindlichen Inhalten zu beobachten sind wie in der sächsischen Landeshauptstadt«, erklärte Steinitz weiter.

Bei den vom Bundesverband RIAS im Studienzeitraum erfassten strafbaren und nicht strafbaren Handlungen wurde in fast 45 Prozent der Fälle die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen verunglimpft. In über 40 Prozent aller bekannt gewordenen Vorfälle wurden Juden als Fremde, die nicht zur deutschen Gesellschaft gehören, diffamiert.

Israel Bei immerhin neun Prozent der Vorfälle handelte es sich um Äußerungen im Kontext des israelbezogenen Antisemitismus, bei denen dem jüdischen Staat zum Beispiel das Existenzrecht abgesprochen wurde. Rund fünf Prozent waren Verschwörungsmythen über eine vermeintliche politische oder ökonomische Weltmacht von Juden. Insgesamt 0,3 Prozent betrug der Anteil eines religiös begründeten Antisemitismus, wie den Vorwurf, Juden seien für den Tod Jesu verantwortlich.

Grundsätzlich sei Antisemitismus ein Problem, das sich auch in Sachsen durch alle gesellschaftlichen Schichten und Gruppen sowie Regionen im Freistaat zieht, betonte RIAS-Chef Steinitz. Viele der dokumentierten Vorfälle könnten dem extrem rechten und rechtspopulistischen Milieu zugeordnet werden.

Islamisten Auch Islamisten ließen sich als Urhebergruppe antisemitischer Vorfälle identifizieren. »Unsere Untersuchung bildet nur einen Ausschnitt ab«, sagte Steinitz. »Sie verdeutlicht auch die Wichtigkeit einer systematischen und kontinuierlichen zivilgesellschaftlichen Dokumentation antisemitischer Vorfälle im Freistaat.«

Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung stellte Daniel Poensgen, wissenschaftlicher Referent beim RIAS-Bundesverband, vor. Insgesamt hat RIAS im Winter 2018/2019 rund 19 Interviews mit 23 Vertretern jüdischer Gemeinden und zivilgesellschaftlicher Akteure geführt. »Zwei Drittel der Interviewten berichteten davon, antisemitische Vorfälle selbst erlebt zu haben. Und alle unsere Gesprächspartner gaben an, dass sie sich schon einmal mit Antisemitismus auseinandersetzen mussten«, sagte Daniel Poensgen.

Auch in Sachsen zieht sich Judenhass durch alle gesellschaftlichen Schichten.

Einige der Interviewten hätten zudem von einer teilnahmslosen Haltung der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft bei offen antisemitischen Äußerungen berichtet. Sie äußerten infolge schlechter Erfahrungen und geringer Erwartungshaltungen deutliche Vorbehalte gegenüber der Polizei.

»Juden sind im Freistaat Sachsen gezwungen, ihren Alltag an die allgegenwärtige Konfrontation mit den verschiedenen Formen von Antisemitismus anzupassen«, sagte Poensgen. Für viele bedeute dies, ihr Judentum in der Öffentlichkeit weitestgehend zu verstecken.

Bedarf Die Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden, Nora Goldenbogen, dankte RIAS für die Erstellung der Studie. »Wir haben schon lange den Bedarf gehabt, dass das, was wir spüren und wahrnehmen, in einer wissenschaftlichen Studie dokumentiert wird«, sagte Goldenbogen. Die Zahlen und Interviewergebnisse gäben die Gefühlslage der jüdischen Gemeinden in Sachsen wieder.

»Für Juden kommt die Bedrohung in Sachsen aus mehreren Richtungen, allem voran aber natürlich durch den Schulterschluss von Rechtspopulisten und Rechtsextremen«, sagte Goldenbogen. Ebenso besorgniserregend sei für die Gemeinden aber das spürbare Beschweigen dieser Bedrohung in Teilen der Gesellschaft. »Gerade hier muss die Zivilgesellschaft, aber auch die Politik noch proaktiver und ausdauernder Position gegen Antisemitismus beziehen«, forderte sie.

Der Beauftragte der Sächsischen Staatsregierung für das Jüdische Leben, Thomas Feist, sagte, dass die RIAS-Studie den Blick auf die Herausforderungen im Bereich der Antisemitismusprävention im Freistaat »ebenso wie für die Anforderungen der im Koalitionsvertrag vereinbarten Einrichtung einer niedrigschwelligen Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus und psychosozialer Beratungsstelle für Betroffene« lenke. Diese solle, versicherte Feist, spätestens im Herbst in Dresden eingerichtet werden.