Und Gott schuf den Menschen zu Seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn», heißt es in der Tora (1. Buch Mose 1,27). «In Seinem Bilde» meint keine äußerliche Ähnlichkeit, sondern diejenige Eigenschaft des Menschen, die uns von allen anderen Geschöpfen unterscheidet: die Fähigkeit, schöpferisch tätig zu sein.

Gott formte den ersten Menschen aus Lehm und versah ihn mit dem schwachen Abglanz seiner kreativen Intelligenz, ohne die er eine unvollendete Masse – hebräisch: Golem – geblieben wäre.

Gershom Scholem «Kann es danach überraschen, dass der Mensch in seinem eigenen, so unendlich viel kleineren Bereich das versucht, was Gott auf seine Weise am Anfang unternahm?», fragte der große Erforscher der jüdischen Mystik, Gershom Scholem, 1964 in seiner Festrede bei der Einweihung des Großcomputers Golem I am Weizmann-Institut in Israel.

«Die Schöpfung eines Golems bestätigt also in gewisser Weise die produktive und schaffende Kraft des Menschen. Sie wiederholt, wenn auch in kleinstem Maßstab, das Schöpfungswerk», führte Scholem aus.

In der jüdischen Tradition bezeichnet der Begriff «Golem» ein von Menschenhand geschaffenes Wesen. Wenn ein frommer Gelehrter über die Mysterien der Schöpfung meditiert, wird diesem Geschöpf ein Hauch göttlicher Vitalität zuteil. Es erscheint menschlich, jedoch sind seine Eigenschaften nur eine unvollkommene Nachahmung des menschlichen Wesens – ebenso wie der Intellekt des Menschen der allumfassenden Einsicht Gottes bei Weitem nicht nahekommt.

Mystik Das Sefer Jezira (Buch der Schöpfung) enthält eine Beschreibung der Struktur des Kosmos und seiner Entstehung aus den unterschiedlichen Kombinationen der 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Mittelalterliche Mystiker bezogen sich in ihren Abhandlungen über den Golem auf die göttliche Erschaffung der Welt. Sie sollte als Vorbild dienen, wenn Menschen einen Golem erschaffen.

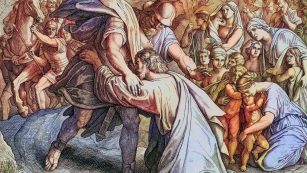

Der berühmte Rabbi Löw aus Prag (1520–1609) rief seinen Golem, den er aus Lehm formte, durch ein mit dem Gottesnamen beschriftetes Pergament ins Leben. Er war den Juden des Prager Ghettos eine zwar einfältige, aber doch effektive Hilfe. Jeden Freitagnachmittag wurde das Pergament aus dem Mund des Golems entfernt, damit auch er am Schabbat zur Ruhe kam.

Amok Als dies einmal unterblieb – der Rabbi und seine Gemeinde hatten sich bereits ins Gebet vertieft –, wurde der nicht in den Ruhezustand versetzte Golem von ungeheurem Zorn ergriffen und begann mit wilder Zerstörungswut und übermenschlicher Kraft, in den Straßen des Ghettos Amok zu laufen.

Dem herbeigeeilten Rabbi Löw gelang es mit äußerster Anstrengung, den Gottesnamen dem Mund des Golems zu entreißen und die Menschmaschine so auszuschalten. Nach diesem Vorfall sollte er den Golem nie wieder aktivieren. Die Überreste der Kreatur liegen der Legende zufolge noch heute auf dem Dachboden der Prager Alt-Neuschul, wohin Rabbi Löw sie gebracht haben soll.

In dieser berühmten Legende, die Stoff für Dramen, Filme und Romane bot, ist es nicht menschliche Magie, die dem Golem Leben einhaucht, sondern der Gottesname JHWH in seinem Mund. Rabbi Löw bediente sich dieser machtvollen Energie, um den Schöpfungsakt nachzuvollziehen und selbst ein Wesen ins Leben zu rufen. Es gelang ihm, den Golem zu erschaffen, aber er verlor die Kontrolle über ihn, und nur knapp entging die Prager Gemeinde dem Untergang.

Computer Diese Geschichte verdeutlicht uns: Es sind zwei unterschiedliche Dinge, etwas zu erschaffen und die Folgen seiner Schöpfung im Zaum zu halten. Dies hatte wohl auch Scholem im Sinn, als er sagte, dass eine direkte Linie die Entwicklung des Golems mit der des israelischen Computers «Golem I» verbinde. Scholem konnte nicht ahnen, dass 50 Jahre später jeder Teenager einen «Golem» von weitaus größerer Leistungsfähigkeit in der Tasche tragen würde.

Der Fortschritt auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) hat sich exponentiell entwickelt. Doch für die geistigen Fähigkeiten ihrer Schöpfer gilt dies leider nicht. In zahlreichen Bereichen haben künstliche Intelligenzen das menschliche Niveau übertroffen. So schlug ein Computer 1996 erstmals den Schachweltmeister.

Herausforderungen Heute werden bedeutende Teile unseres Alltags von Algorithmen und künstlichen Intelligenzen bestimmt. In dem Diskussionspapier Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken, herausgegeben von der in Basel ansässigen «Stiftung für effektiven Altruismus», heißt es, dass dieser technische Fortschritt uns vor historisch beispiellose ethische Herausforderungen stellen wird.

Wie soll zum Beispiel das System eines selbstfahrenden Autos entscheiden, wenn ein Zusammenprall mit einer Gruppe von Fußgängern nur vermieden werden kann, indem ein Autoinsasse dabei zu Schaden kommt?

In einem Offenen Brief haben sich zahlreiche Wissenschaftler für eine weltweite Ächtung autonomer Waffensysteme ausgesprochen, da sie die Hemmschwelle für bewaffnete Konflikte deutlich senken würden, und in den Händen totalitärer Regime ein ideales Repressionsinstrument wären.

Waffensysteme Auch andere Waffensysteme können in den falschen Händen zur Katastrophe führen. Stanislaw Petrow, leitender Offizier in der Kommandozentrale der sowjetischen Satellitenüberwachung, stufte 1983 einen vom System gemeldeten Angriff der USA auf die UdSSR als Fehlalarm ein und verhinderte damit einen Atomkrieg.

Hätte ein Automat eine solche Intuition gehabt, oder hätte er eher den Daten des Systems vertraut? Der britische Physiker Stephen Hawking sagte unlängst: «Das Konzept der künstlichen Intelligenz hat das Potenzial, entweder das Beste oder das Schlechteste zu sein, was der Menschheit jemals passiert ist.»

Wir müssen uns stets bewusst sein, dass eine Maschine, die von Menschen gemacht ist, fehlerhaft bleibt – auch wenn diejenigen, die sich die Maschinen zunutze machen, beste Absichten haben. Der Golem von Prag wurde nicht durch bösen Willen zur Gefahr, sondern durch einen Programmierfehler. Gershom Sholem war dies klar, als er seine Rede 1964 mit einem Appell an die Schöpfer des Computers «Golem I» beendete: «Entwickelt euch friedlich und zerstört die Welt nicht!»