Die Geschichte, aus der Pinchas schließlich als Held hervorging, setzt da ein, wo die Töchter Moaws und Midians die Israeliten zu verführen begannen, bis diese sich zu Unzucht und Götzendienst hinreißen ließen und daraufhin von der gʼttlichen Strafe getroffen wurden: eine tödliche Seuche, die 24.000 Menschen dahinraffte. Mit Pinchas’ mutiger Tat nahm diese Seuche dann ein Ende (4. Buch Mose 25, 1–9).

Erst sechs Kapitel später, inmitten des Wochenabschnitts Mattot, offenbart uns die Tora, wer eigentlich der Drahtzieher hinter dieser ganzen tragischen Episode war: »Siehe, sie (die Frauen Midians) waren den Kindern Israels auf den Rat des Bileam hin zum Treuebruch am Ewigen wegen Peor (Götzendienst), und die Seuche kam über die Gemeinde des Ewigen« (31,16).

In Wirklichkeit begann die Geschichte viel früher, nämlich, als Bileam noch bei Balak weilte und ihm diesen verruchten Ratschlag gab.

RATSCHLAG Der mittelalterliche Kommentator Raschi bringt dies tatsächlich an der entsprechenden Stelle an, wo dieser Ratschlag im Vers auch leicht angedeutet wird: »Komm (Balak), ich (Bileam) will dich beraten, was dieses Volk deinem Volk am Ende der Tage antun wird« (24,14). Worauf Raschi kommentiert: »›Komm, ich will dich beraten, was du tun sollst‹ – um welchen Ratschlag handelte es sich? ›Ihr Gʼtt hasst Unzucht …‹ Wisse, dass Bileam diesen Ratschlag gab, um sie mit Unzucht irrezuführen.«

Nicht alle Kommentatoren sind mit Raschis Interpretation einverstanden, dass Bileams Ratschlag bereits hier an der chronologisch richtigen Stelle angedeutet wird. Beide Richtungen lassen jedoch die zentrale Frage offen: Warum offenbart die Tora nicht schon an dieser Stelle ausdrücklich (und nicht bloß per Hinweis, nach Raschis Meinung), sondern erst viel später, wie eingangs erwähnt, dass letztendlich Bileam diese Tragödie verursachte?

Dem einfachen Verständnis der Abläufe folgend, ließe sich erklären, dass die Tora die Geschichte lebendig und authentisch wiedergibt: Da sich die Israeliten dessen bis zum späteren Zeitpunkt nicht bewusst waren, und auch nicht sein konnten, blieb ihnen verborgen, dass Bileam der Ursprung des Übels war, bis Mosche es nicht auf Weisung Gʼttes verkündete und damit auch enthüllte.

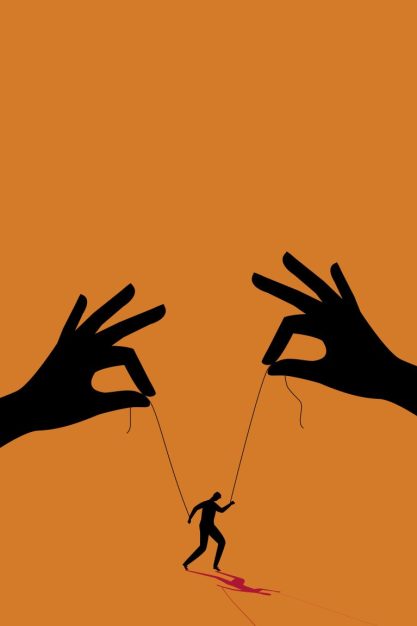

botschaft Die Bibelwissenschaftlerin Nechama Leibowitz (1905–1997) erkannte in dieser sonderbaren Reihenfolge jedoch eine grundlegende Botschaft, welche die Tora vermitteln möchte: Die Geschichte beginnt bewusst mit den Worten: »Und das Volk fing an, mit den Töchtern Moaws Unzucht zu treiben« (25,1) und nicht mit dem eigentlich vorangehenden Ratschlag Bileams. Damit soll hervorgehoben werden, dass die Israeliten für ihre Taten und Sünden die volle Verantwortung trugen und die Schuld zu übernehmen hatten! Sie konnten sich nicht darauf berufen, irregeleitet und verführt worden zu sein, obwohl dies tatsächlich der Fall war. Denn die Willensfreiheit und die Entscheidungskraft liegen nach wie vor in ihrer Hand.

Oft fühlt sich der Mensch zu schlechten Taten verleitet, sei es durch äußere, sei es durch innere Kräfte, sei es durch auf ihn einwirkende Umstände, schlechte Ratgeber oder sei es kraft der manchmal unwiderstehlich erscheinenden Versuchung. Trotzdem ist er mit den notwendigen Mitteln ausgestattet, diesen Versuchungen standzuhalten und sich gegen sie zu wehren.

Der freie Wille steht dem Menschen stets zur Verfügung, er kann sich der Verantwortung für seine Taten nicht entledigen, sie ruht stets auf ihm. Es heißt: »Das Volk fing an« – es war also das Volk selbst, das sündigte, und kurz darauf wurde es dafür zur Rechenschaft gezogen.

verführer Andererseits, so Leibowitz weiter, entgeht auch der Verführer nicht seiner gerechten Strafe: »Und den Bileam, Sohn des Beor, töteten sie mit dem Schwert« (31,8). Erst jetzt, da den Verursacher seine Strafe ereilte, berichtet die Tora auch explizit, wofür er diese verdiente (16).

Es handelt sich also um zwei Botschaften, die parallel angebracht werden: einerseits, die Verantwortung eines jeden für seine und ihre Taten zu betonen, unabhängig von Gründen und Ursachen, Ausreden und Entschuldigungen für diese – andererseits der Vollzug der Gerechtigkeit auch am Verführer, der an der Situation nicht unbeteiligt ist und dem für seinen Teil und seine Mitverantwortung seine gerechte Strafe »zusteht«. Es steht also alles am rechten Platz geschrieben.

Die Frage der Verantwortlichkeit eines Anstifters und eines Verführten stellt sich auch ganz konkret im täglichen Leben. Die Mischna in Baba Kama (59b) konstatiert: Wer einen Brand stiftet durch unverantwortliche Menschen (wie zum Beispiel Minderjährige), kann von einem menschlichen Gericht nicht belangt werden, vom himmlischen jedoch schon. Wenn dies aber durch einen verständigen und selbstverantwortlichen Menschen geschieht, so ist dieser Verständige selbst schuldig und kann vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden.

RECHENSCHAFT Der Talmud (Kidduschin 42b–43a) greift diese Thematik auf und hinterfragt: Warum wird hier nicht das sonst übliche Prinzip angewandt, dass der Bote eines Menschen wie er selbst zu betrachten ist, was bedeuten würde, dass nicht der Gesandte, sondern der Entsender zur Rechenschaft zu ziehen wäre?

Antwort des Talmuds: »Es gibt keine Gesandtschaft für eine schlechte Tat.« Warum das so ist, begründet der Talmud mit einfacher Logik: »Die Worte des Meisters und die Worte des Schülers – auf welche Worte soll gehört werden?« Dies bedeutet: Da Gʼtt (im Beispiel »der Meister«) den Menschen schon angewiesen hat, eine bestimmte Tat nicht zu begehen, da sie in Seinen Augen schlecht ist, kann man sich nicht darauf berufen, von einem Menschen (im Beispiel »der Schüler«) eine andere Anweisung erhalten zu haben.

Hierzu existieren verschiedene Erklärungen: Weil der Entsender davon ausgehen kann, dass der Gesandte ihm nicht Folge leisten wird, da es gegen den Willen des Meisters ist, und er seinen Auftrag folglich nicht ernst gemeint hat (Tosafot haRosch Baba Mezia 10b). Oder weil ein Gesandter, der gegen den Willen des Meisters handelt, dies automatisch aus eigenem Gutdünken tut, da er es besser wissen müsste, und der Auftrag folglich auf seiner eigenen Verantwortung beruht (Raschi Kidduschin 42b). Oder weil die Tora für einen solchen Auftrag die Legitimation einer Gesandtschaft nicht erteilt, womit die üblichen Rahmenbedingungen einer solchen hier nicht gegeben sind (Noda biJehuda, Pne Jehoschua, Rabbi Akiwa Eiger).

Der Talmud macht mit diesem Prinzip unmissverständlich klar: Anweisungen und Befehlen muss und darf nicht Folge geleistet werden, wenn sie unmoralisch, den Grundlagen der Menschlichkeit und/oder dem Willen Gʼttes entgegengesetzt sind.

»Wir sind bloß Befehlen gefolgt«, wie es Adolf Eichmann und andere Nazi-Verbrecher bei ihren Prozessen zur eigenen Rechtfertigung anbringen wollten, ist damit von vornherein gegenstandslos – denn jeder weiß, dass er für seine Taten selbst verantwortlich ist.

Der Autor ist Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.

inhalt

Der Wochenabschnitt Pinchas berichtet von dem gleichnamigen Priester, der durch seinen Einsatz den Zorn Gottes abwandte. Dafür wird er mit dem »Bund des ewigen Priestertums« belohnt. Die kriegsfähigen Männer werden gezählt, und das Land Israel wird unter den Stämmen aufgeteilt. Mosches Leben nähert sich dem Ende. Deshalb wird Jehoschua zu seinem Nachfolger bestimmt. Am Schluss der Parascha stehen Opfervorschriften.

4. Buch Mose 25,10 – 30,1