Die Kundschafter sind zum Inbegriff der schwersten Krise des Volkes Israel auf dem Weg von Ägypten ins Gelobte Land geworden. Im Gegensatz zur Sünde des Goldenen Kalbs wurde dieses Vergehen nicht verziehen und hatte nicht zur Folge, dass ein Versöhnungstag wie Jom Kippur und die Errichtung eines Heiligtums zur Offenbarung G’ttes wie das Mischkan (Stiftszelt) eingerichtet wurden. Ganz im Gegenteil hielt G’tt trotz des selbstlosen Einsatzes und innigen Gebetes Mosches an Seinem Vorhaben fest, dass keiner der Verantwortlichen dieser Generation, also die gezählten und dienstpflichtigen Männer im Alter von 20 bis 60 Jahren, das Land Israel betreten würde, außer Jehoschua und Kalew, und alle anderen in der Wüste sterben müssten.

Hieraus ließe sich ableiten, dass das Kundschaften eine schlechte Idee und besser vollständig zu unterlassen sei, wozu Raschis Kommentar tendiert. Doch Nachmanides, der Ramban (1194–1270), negiert diesen Ansatz von Grund auf (4. Buch Mose 13,2). Sehen wir doch, dass sowohl Mosche als auch Jehoschua – der selbst einer der zwölf Kundschafter war – später wieder Kundschafter ausschickten (4. Buch Mose 21,32 und Jehoschua 2). Der Ramban sieht im Einholen von Information eine strategische Notwendigkeit, da wir uns nicht auf Wunder verlassen dürfen, sondern angehalten sind, auf natürlichen und menschlichen Wegen die Umsetzung und den Erfolg von Plänen anzustreben.

Das hebräische Wort für Kundschafter, das im Zusammenhang mit der Geschichte der Kundschafter in unserem Wochenabschnitt elf Mal auftaucht, heißt »Tajar«, abgeleitet vom Verb »latur«, und ist einzigartig, weil es an keiner Stelle sonst im Tanach vorkommt. Anders als das Wort »Meraglim«, Spione, steht es nicht für eine punktuelle Informationsbeschaffung, sondern für eine breite Erforschung und Erfassung einer Gesamtsituation.

Die Kundschafter folgten ihren Gelüsten, dementsprechend sahen sie mit ihren Augen

Nur noch ein einziges weiteres, ein zwölftes (wie die Zahl der Kundschafter!), Mal taucht es in den Schriften auf – ausgerechnet ebenfalls in unserem Wochenabschnitt, jedoch in völlig anderem Kontext: »Und die Schaufäden seien euch zu Zizit, dass wenn ihr es anseht, ihr euch erinnert an alle Gebote des Ewigen und sie erfüllt, und ihr nicht umherspäht («welo taturu») nach eurem Herzen und nach euren Augen, euren sündigen Gelüsten folgend« (15,39). Die Tora sagt nicht, infolge der Begebenheit mit den Kundschaftern, dass jegliches Kundschaften zu unterlassen sei, sondern bloß, wie es unternommen werden soll und wie nicht. Das Vergehen der Kundschafter lag hierin: Sie folgten ihrem Herzen, ihren Gelüsten, und dementsprechend sahen sie mit ihren Augen. Davor sollen die Zizit, die Schaufäden am Gewand, bewahren. Doch wie? Was ist damit gemeint, die Schaufäden zu Zizit werden zu lassen?

Die mittelalterlichen Kommentatoren Raschi (1040–1105) und Raschbam, Rabbi Schmuel ben Meir (1085–1174), sehen die Wurzel des Wortes Zizit im Verb »lehaziz« (schauen). Das heißt, die Fäden sollen zu einer besonderen Sichtweise führen. Besonders betont wird im Satz das Schauen und Betrachten des himmelblauen Fadens, deshalb Singular: »Wenn ihr es/ihn ansieht« – den zuvor genannten himmelblauen (Techelet-)Faden. Dieser soll eine andere Sichtweise vermitteln, eine, die über das persönliche Sichtfeld und die individuellen Gelüste des Herzens weit hinausgeht und den Betrachter in die Tiefen des Himmels und die Weiten des Seins entführen soll. Von diesem Blick aus betrachtet, sieht die Realität mit ihren Herausforderungen völlig anders aus; »Techelet« wird zu »Tachlit« (Tachles) – zielführend. Entscheidungen stehen in einem anderen Kontext und werden dann hoffentlich überlegt und perspektivisch weitblickend gefällt werden – um ihrer himmlischen Bedeutung gerecht zu werden.

Einen solchen Blick finden wir im emotionalen Ausruf Jehoschuas und Kalews, den beiden Kundschaftern, die das Volk überzeugen wollten, trotz der schlechten Kunde der anderen zehn Kundschafter ins Land einzuziehen: »Das Land ist sehr, sehr gut!« (14, 7). Der Ausdruck »sehr, sehr gut« ist in der ganzen Tora einzigartig und hört sich auch außerordentlich an. Er entspricht der Steigerung von »gut« und »sehr gut«, also eigentlich »am besten«.

Erst am Ende der Schöpfung sieht Gʼtt alles, und es war »sehr gut«

Wie außergewöhnlich dieser Ausdruck ist, können wir daran erkennen, dass in der gesamten Schöpfungsgeschichte stets beschrieben wird, dass der Schöpfer das Erschaffene in verschiedenen Entwicklungsstufen sieht und feststellt, dass es »gut« ist. Erst am Ende der Schöpfung, als auch der Mensch als Krönung und Abschluss erschaffen war, sieht Gʼtt alles, und es war »sehr gut« (1. Buch Mose 1,31). Nur dieses eine Mal in der gesamten Tora wird das Adjektiv übertrumpft und mit der Beschreibung »sehr, sehr gut« versehen, nämlich hier in Bezug auf das Land Israel. Was ist derart gut daran, besser als alles andere der Schöpfung?

Der Midrasch, der im Werk Tora schlema gebracht wird, sieht darin das Gute zweier Welten angedeutet, denn in Israel fließen die materiellen Güter und spiritueller Reichtum der Heiligkeit zusammen. Der Neziw, Rabbi Naphtali Zwi Jehuda Berlin (1816–1893), hat in seinem Kommentar Haamek Dawar einen weiteren, psychologisch höchst interessanten Ansatz: Für jegliches Gut, das einem zum steten Begleiter wird, stumpft das Gefühl der »Begütung«, also der Freude daran, durch die Gewohnheit und Routine ab. Es ergibt sich daraus keine aufregende Erfahrung mehr, weil es stets vorhanden ist.

Wie schnell ist es bloße Gewohnheit und Selbstverständlichkeit, dass Luft zum Atmen, Nahrung, Wohnung, Kleidung und gewisse Grundelemente der Lebensqualität zur Verfügung stehen oder dass der Körper funktioniert und gesund ist. Erst, wenn diese Güter fehlen, wird verständlich, wie sehr sie das Leben lebenswert machen und wie wenig selbstverständlich sie sind. Diese Erfahrung machen normalerweise vor allem diejenigen, denen diese Selbstverständlichkeiten entzogen wurde – wie beispielsweise Schoa-Überlebende oder die Geiseln der Hamas, die nach ihrer Befreiung genau davon berichteten.

Das Gut des Landes Israel ist jedoch anders: Die Erfahrung, es zu erhalten, erneuert sich immer wieder und bleibt deshalb stets aufregend. Dies hängt damit zusammen, dass dieses Land der direkten Beobachtung und Aufsicht G’ttes unterstellt ist. Von Ihm kommt das Gute, oder im Umkehrschluss auch Bestrafung, als direkte Reaktion auf die Verhaltensweise der Bewohner (3. Buch Mose 18, 24–30; 20, 22–24 und 5. Buch Mose 11, 10–17).

Laut dem Neziw war es das, was die Kundschafter und das Volk veranlasste, nicht ins Land Israel ziehen zu wollen, denn sie wollten nicht in steter direkter Abhängigkeit von G’tt leben. Dabei erkannten sie nicht, dass genau dies der ultimativen Güte des Landes entspricht, denn »das Land ist sehr, sehr gut«.

Der Autor ist Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.

Inhalt

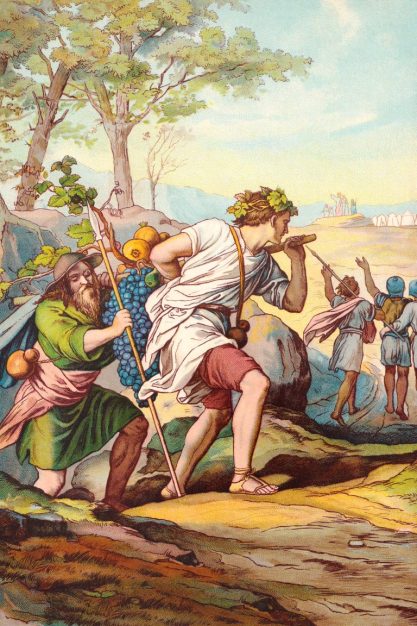

Mit G’ttes Erlaubnis sendet Mosche zwölf Männer in das Land Kanaan, um es auszukundschaften. Von jedem Stamm ist einer dabei. Zehn kehren mit einer erschreckenden Schilderung zurück: Man könne das Land niemals erobern, denn es werde von Riesen bewohnt. Lediglich Jehoschua bin Nun und Kalev ben Jefune beschreiben Kanaan positiv und erinnern daran, dass der Ewige den Israeliten helfen werde. Doch das Volk schenkt dem Bericht der zehn Kundschafter mehr Glauben und ängstigt sich. Darüber wird G’tt zornig und will das Volk an Ort und Stelle auslöschen. Doch Mosche kann erwirken, dass G’ttes Strafe milder ausfällt.

4. Buch Mose 13,1 – 15,41