Nach dem scheinbaren Fiasko am Ende der vergangenen Parascha lesen wir diese Woche, dass sich die Erlösung abzeichnet. Wir erfahren nicht nur von G’ttes erneuter Zusage, die Hebräer zu befreien, sondern finden in unserer Parascha auch die ersten sieben der zehn Plagen.

Im vorangegangenen Wochenabschnitt Schemot wurde ausschließlich das Verb »wajomer« benutzt, das einen Vorgang freundlicher und sachlicher Kommunikation beschreibt. Diese Woche kommt eine weitere Art der Kommunikation hinzu: »wajedaber«. Diese neue Form ist viel bestimmter, auch wenn beide Wörter mit »sprechen« übersetzt werden.

Kurz darauf bemerken wir, dass G’tt alle Freundlichkeit fallen lässt und sogar das »ich will wirklich, dass du das tust« von »wajedaber« nicht mehr ausreicht. Auf einmal benutzt G’tt die Befehlsform »wajezawem«. Die Zeit für Diskussionen ist also vorbei, jetzt ist der Moment der Erlösung (Ge’ula) gekommen. Keine Widerrede! Mosche und Aharon werden angewiesen, den Countdown der Erlösung einzuläuten.

Stammbaum »Da sprach (wajedaber) der Ewige zu Mosche und Aharon und befahl ihnen betreffs der Kinder Israel« (2. Buch Mose 6, 13). Nach solch einem Sprachgebrauch erwartet man eigentlich etwas Wichtiges und Weltbewegendes. Was aber direkt darauf folgt, ist überraschend: »Dies sind die Häupter ihrer Stammhäuser.«

Anstatt die Geschehnisse weiter zu beschreiben, erzählt die Tora von einem jüdischen Stammbaum, wenn auch nur halbherzig. Danach werden die zwei vorhergehenden Verse, in denen die Befehlsform benutzt wurde, wiederholt, als ob wir wieder dort sind, wo wir vor der unerwarteten Unterbrechung waren.

Schauen wir uns den Stammbaum ein wenig näher an: Er ist seltsam abgeschnitten und erzählt uns viel mehr als nur von Mosches und Aharons Abstammung. Er gibt einen kurzen Überblick über die beiden Stämme, die vor Levi kommen, sowie die Seitenzweige Levis, die für die Geburt von Mosche und Aharon überhaupt nicht relevant waren.

Was entsteht, ist nicht die übliche Geschichte, wer wen gezeugt hat, sondern wir sehen den ganzen Kontext: Wir lernen die Beziehung des Stammes Levi zu anderen Stämmen kennen, erfahren von den Onkeln und Cousins von Mosche und Aharon und können erahnen, dass ihr Vater und Großvater in den Jahren, kurz bevor sie die Führung übernahmen, sie noch leiten und beeinflussen konnten.

Erst nachdem wir den familiären Hintergrund durchdrungen haben, zeigt die Tora auf die beiden Männer und betont: »Dies sind Aharon und Mosche, zu denen G’tt sagte: ›Führt das jüdische Volk hinweg aus dem Land Ägypten‹ (...). Dies ist das Herkommen Mosches und Aharons« (6, 26–27).

Wäre Mosches Mission weiterhin mit demselben schlechten Ergebnis wie sein erstes Treffen mit Pharao weitergegangen, hätten wir diese Informationen nicht gebraucht. Aber gerade weil wir in der Erzählung vor dem atemberaubenden Erfolg der Erlösung stehen, beschreibt die Tora Mosches Herkunft und unterstreicht, dass er ein Mensch aus Fleisch und Blut war.

Karriere Am Anfang seines Werdegangs, einer Karriere, die kaum zu überbieten ist, wird Mosche als Mensch dargestellt. Selbst nachdem er am Berg Sinai direkt das Wort G’ttes empfing und sein Gesicht dies für immer reflektierte, blieb er Mensch. Als er starb, verbarg G’tt ganz bewusst sein Grab, damit er niemals zu einer Gottheit gemacht werden könnte.

Er war, ist und wird immer nur Mensch sein. Ein Mensch kann es zu großer Bedeutung bringen – und dennoch bleiben, was er immer war. Manchmal kommuniziert G’tt mit einem Menschen, der die erfahrene Weisheit dann als wahrer Prophet verkündet.

Dies kann jedoch zu einer falschen Schlussfolgerung führen. Einige Religionen verkünden, man müsse nicht nur nicht g’ttlich sein, damit G’tt zu einem spricht, sondern jeder könne es. So könnte es sich bei der Person, die an der Ecke auf einem Seifenkasten steht und schreit, oder auch beim Dorftrottel durchaus um einen Propheten G’ttes handeln.

Die Tora lehnt diese Indifferenz ab. Mosche und Aharon waren zwar zu 100 Prozent Menschen, sie wurden aber mit großer Sorgfalt ausgewählt. Hätten auch durchschnittliche Menschen gereicht, hätte man genügend davon schon in den Stämmen Ruven und Schimon oder den anderen Familien im Stamm Levi gefunden.

Bescheidenheit Was lernen wir aus alldem? Die meisten von uns sind eben keine Mosches oder Aharons. Wir sehen hier die Bedeutung von Erziehung und eine der wichtigsten Eigenschafften, die ein Mensch besitzen kann: Bescheidenheit. Was aber ist Bescheidenheit?

Uns ist nicht sofort ersichtlich, was Mosche von allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln innerhalb seiner Familie gewonnen hat. Wir können es uns aber vielleicht ein wenig vorstellen, wenn wir uns einige Bilder aus der frühen Geschichte seiner Familie vor Augen führen: So erkennen wir ein Muster in den Namen, die Lea ihren Söhnen gibt. Der Name ihres Erstgeborenen spiegelt die Niedergeschlagenheit wider, die sie vor seiner Geburt empfand. Mit jedem folgenden Sohn wird sie optimistischer. Mit der Geburt von Levi fühlt sie, dass sie endlich mit ihrem Mann auf gleichem Fuß verkehrt.

Wahre Bescheidenheit bedeutet, sich im Klaren darüber zu sein, wozu man alles fähig ist, was gut an einem ist – aber immer im Gedächtnis zu behalten, dass alles in der Welt von G’tt kommt. Wir können vermuten, dass Leas Veränderung ihrer Einstellung auch subtil die Entwicklung ihrer Kinder beeinflusst hat, als sie sie austrug.

Ein Midrasch erzählt, wie sich nach Pharaos Dekret, die jüdischen Jungen zu töten, alle Ehepaare scheiden ließen, um keine Kinder mehr zu zeugen. Die Idee kam von Mosches Vater Amram. Seinem Beispiel folgten alle anderen hebräischen Männer. Doch Amrams Tochter Mirjam zeigte ihrem Vater, dass der Beschluss schlimmer war als der des Pharaos, denn er »tötete« auch alle weiblichen Babys.

Es war ein Zeichen von Bescheidenheit, dass Amram die Zurechtweisung seiner Tochter annahm und seine Frau Jochewed wieder heiratete, was dann zur Folge hatte, dass auch die anderen hebräischen Männer ihre Frauen wieder heirateten.

Es ist kein Zufall, dass der Vers »Ein Mann aus dem Hause Levi ging und heiratete eine Tochter Levis« (2. Buch Mose 2,1) beide nicht bei ihrem Namen nennt, sondern sie nur mit Levi identifiziert. Denn es war der Levi in ihnen beiden – nicht der Ruven oder Schimon –, der die erneute Eheschließung ermöglichte. Es war die Fähigkeit, das eigene Ego dem Willen G’ttes unterzuordnen, was die Eltern ihrem Sohn Mosche als Haupteigenschaft mitgaben. Das ermöglichte sein Lebenswerk.

Der Autor ist Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Fürth.

Inhalt

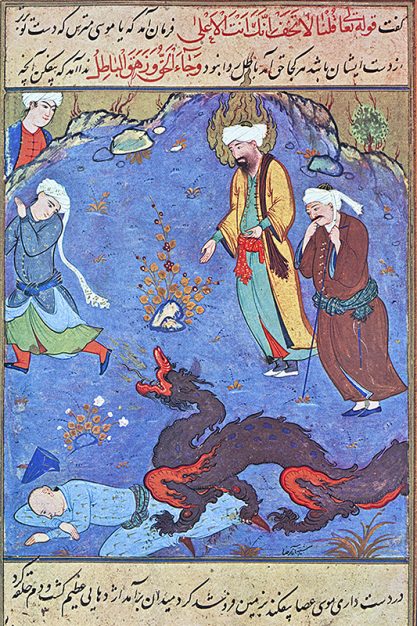

Der Wochenabschnitt Waera erzählt, wie die Kinder Israels Mosche und Aharon kein Gehör schenkten, obwohl G’ttes Name ihnen von Mosche offenbart worden war. Mosche verwandelt vor den Augen des Pharao seinen Stab in ein Krokodil und fordert den Herrscher auf, die Kinder Israels ziehen zu lassen. Der Pharao aber bleibt hart, und so kommen die ersten sieben Plagen über Ägypten: Blut, Frösche, Ungeziefer, wilde Tiere, Viehseuche, Aussatz und Hagelschlag. Auch danach bleibt der Pharao hart und lässt die Kinder Israels nicht ziehen.

2. Buch Mose 6,2 – 9,35