Der 93-jährige frühere SS-Mann Hans Lipschis sitzt seit über einer Woche in Stuttgart in Untersuchungshaft. Ihm wird Beihilfe zum Mord in Tausenden von Fällen vorgeworfen, als er von 1941 bis 1945 im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz tätig war. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart, die die Akten von der Zentralstelle für NS-Verbrechen in Ludwigsburg übernommen hat, prüft derzeit die Vorwürfe, ob sie Anklage erheben wird.

Die »Welt am Sonntag« hatte Lipschis, der von 1956 bis 1983 in den USA gelebt hatte, im April dieses Jahres in dem württembergischen Ort Aalen ausfindig gemacht. Nach Recherchen der Zeitung hätten deutsche Behörden schon früher gegen Lipschis ermitteln können, haben dies aber nicht getan.

Demjanjuk Die Zentralstelle in Ludwigsburg weist die Vorwürfe zurück. Erst das Urteil, das vom Münchner Landgericht 2011 gegen den früheren KZ-Wärter John Demjanjuk gefällt wurde, habe Ermittlungen gegen Lipschis und andere mutmaßliche frühere KZ-Wärter möglich gemacht.

Erst seit dem Demjanjuk-Urteil muss in solchen Fällen nicht mehr die konkrete Beteiligung an einem individuellen Mord nachgewiesen werden, sondern der Nachweis einer Tätigkeit im KZ genügt, um zu zeigen, dass der Angeklagte Teil der Tötungsmaschinerie war, sagt Kurt Schrimm, Leiter der Ludwigsburger Zentralstelle.

Die »Welt« stützt ihre Einschätzung auf die Auswertung der diplomatischen Korrespondenz, die in den frühen 80er-Jahren zwischen Washington und Bonn erfolgte. Das Office of Special Investigations der US-Regierung (OSI) hatte herausgefunden, dass der in Chicago lebende Lipschis als SS-Mann in Auschwitz tätig war. Im Jahr 1983 wurde seine Ausweisung verfügt: Eine Woche, bevor die US-Behörden ihn in ein Flugzeug nach Deutschland gesetzt hätten, flog Lipschis aus. »Nach Europa«, wie sein damaliger Anwalt mitteilte. Angeblich war nicht bekannt, dass er sich nach Deutschland abgesetzt hatte.

usa Der damalige Leiter des OSI, Allan R. Ryan, äußert in einem Buch die Einschätzung, die Vorwürfe gegen Lipschis hätten ausgereicht, um ihn in Deutschland anzuklagen. Zudem hätte die Bundesrepublik »unsere Akte Lipschis angefordert und erhalten«. Die Zentralstelle sagt, dass in der Tat der damalige stellvertretende Leiter der Behörde, Alfred Streim, in die USA gereist sei und das Material gesichtet habe. Doch eine Anklageerhebung sei aufgrund der damals vorherrschenden Rechtsmeinung nicht möglich gewesen. Daher sei der Fall nicht weiter verfolgt worden.

Erst nach dem Demjanjuk-Urteil hatte Ludwigsburg mit weiteren Ermittlungen begonnen. Anfang April dieses Jahres wurde bekannt, dass derzeit gegen 50 frühere Aufseher des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau Vorermittlungen wegen Beihilfe zum Mord laufen. Dazu gehörte auch die Akte Lipschis.

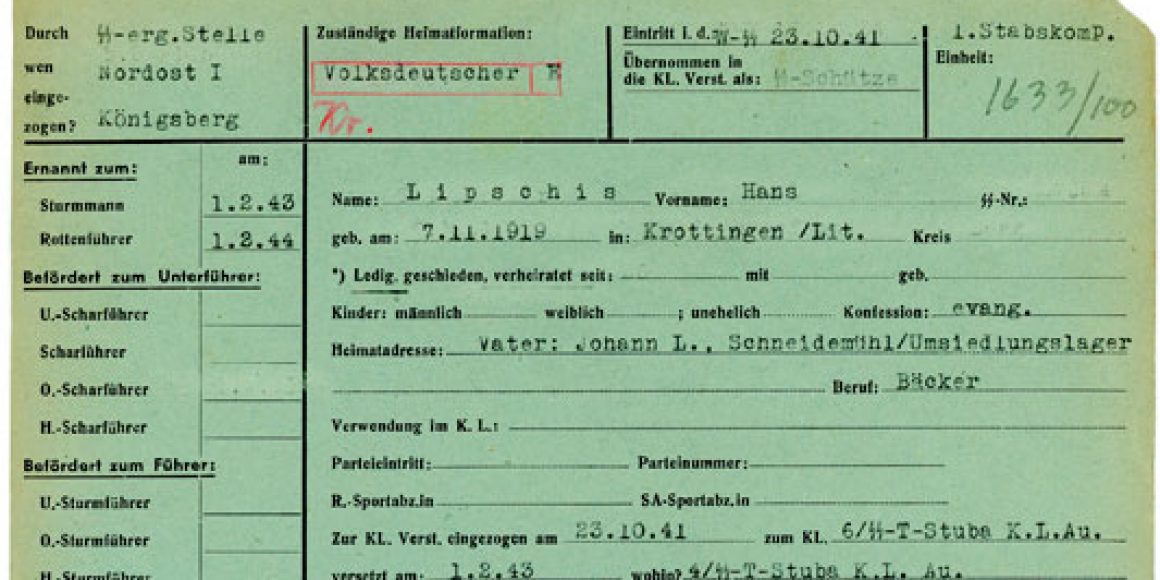

Dienstgrad Lipschis selbst, der 1919 als Anastas Lipsys in Litauen geboren wurde und seit 1943 die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, sagte der »Welt am Sonntag«, er sei »nur Koch in Auschwitz« gewesen. 1941 war er in die Waffen-SS eingetreten. Nach Einschätzung von Historikern, die die Akten gesichtet haben, war der Mann, der zuletzt den Dienstgrad SS-Rottenführer trug, nicht nur Koch, sondern vermutlich an der Tötung von Tausenden von Menschen beteiligt.

Efraim Zuroff vom Simon Wiesenthal Center in Jerusalem, der seit vielen Jahren ehemaligen NS-Tätern nachspürt, begrüßt die Ermittlungen und wahrscheinlichen Anklageerhebungen in Deutschland. »Niemand weiß, wie viele Kriegsverbrecher noch leben«, sagt Zuroff, »aber ihre Zahl ist weit größer, als die meisten Menschen vermuten.«