Demokratie kann man keiner Gesellschaft aufzwingen, sie ist auch kein Geschenk, das man ein für alle Mal in Besitz nehmen kann. Sie muss täglich erkämpft und verteidigt werden.» Diese Worte des 1992 verstorbenen Zentralratsvorsitzenden Heinz Galinski sind in einer Zeit, in der Frieden und Freiheit akut gefährdet sind, aktueller denn je. Sie könnten als Leitbild für den Zentralrat der Juden gelten, der seit nunmehr 75 Jahren nicht nur die Interessen der jüdischen Gemeinschaft vertritt, sondern auch aktiv an der Stärkung der Demokratie als Teil der Gesellschaft mitwirkt.

Als sich am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main 25 Vertreter des jüdischen Lebens aus den vier alliierten Besatzungszonen zur «Konstituierung einer Gesamtvertretung der Juden in Deutschland» trafen, hatten viele Jüdinnen und Juden erhebliche Zweifel, ob das Land der Täter wirklich ein anderes, ein demokratisches und liberales Land werden könnte.

Die jüdischen Gemeinden selbst wurden anfangs oft als «Liquidationsgemeinden» betrachtet. Viele der Überlebenden sahen ihre Zeit in Deutschland als eine Art Übergang auf dem Weg in eine neue Heimat in Israel oder den USA. Bis zu ihrer Ausreise sollte der Dachverband ihre Interessen vertreten und ihnen nach all den erlittenen Schädigungen wenigstens eine gesicherte wirtschaftliche Existenz ermöglichen.

Unmittelbar nach der Gründung wurde die Aufgabe dieser gemeinsamen politischen Repräsentanz in einer «Betrachtung zum Neujahrsfest» in der «Allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland» vom 5. September 1950 umrissen. Sie sollte «jüdisches Leben in Deutschland festigen und sichern, solange es Juden in Deutschland geben wird». Mitte der 50er-Jahre lebten etwa 15.000 Jüdinnen und Juden im Nachkriegsdeutschland, darunter im Land verbliebene «Displaced Persons», aus dem Exil Zurückgekehrte und Einwanderer aus Osteuropa.

Viele der Überlebenden sahen ihre Zeit in Deutschland als eine Art Übergang.

«Die Tragik dieser Menschen war, dass sie sich selbst zum Teil lebenslang als Durchreisende verstanden, aus persönlichen Gründen und Schwierigkeiten heraus jedoch in Deutschland blieben», beschrieb der spätere Zentralratsvizepräsident Salomon Korn die Situation. «Sie richteten sich ein, ohne Wurzeln zu schlagen.»

Zu den drängendsten frühen Aufgaben gehörte die Behandlung von Fragen der Rückerstattung und Entschädigung. Die Vertretung der Juden in Deutschland, bald als Zentralrat bezeichnet, führte die Diskussion um die Verabschiedung eines «Wiedergutmachungsgesetzes» und einer entsprechenden Rentengesetzgebung an.

Die Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland zitierte kurz nach der konstituierenden Sitzung den Vertreter der britischen Zone, Norbert Wollheim, mit den Worten, «dass über die Zonengrenzen hinweg sich endlich die Juden zu einer Organisation zusammengeschlossen haben, die die Aufgabe haben wird, auf der Wacht zu stehen, jüdische Menschen und jüdische Rechte zu verteidigen». Mit einer Stimme zu sprechen, dies sollte die Durchsetzung politischer Forderungen ermöglichen. Es ging um materielle und moralische Wiedergutmachung für das erlittene Unrecht. Der Zentralrat wurde zum Ansprechpartner des Staates, beispielsweise bei der Formulierung des Bundesentschädigungsgesetzes.

Wichtigste Aufgabe war zunächst, sich gemeinsam mit den Besatzungsmächten und jüdischen Hilfsorganisationen um die überlebenden Opfer des Holocaust zu kümmern. Der Zentralrat habe zu Beginn seiner Arbeit viele Probleme zu lösen, schrieb Heinz Galinski kurz nach der Gründung der Gesamtvertretung in der Allgemeinen Wochenzeitung. «Alle Fragen, sei es die Versorgung unserer eigenen Kranken, sei es die Erziehung unserer Jugend, seien es religiöse und kulturelle Probleme oder Fragen der politischen und wirtschaftlichen Sicherheit unserer Menschen, können nur gelöst werden durch das Zusammenwirken aller Verantwortlichen.»

Auch in der Frage der Begnadigung von verurteilten Kriegsverbrechern oder der schnellen Rückkehr von Trägern des nationalsozialistischen Unrechtssystems in hohe Positionen in Politik und Verwaltung meldete sich der Zentralrat unmittelbar zu Wort. Fraglich war beispielsweise, wie eine Beamtenschaft, die sich in ihrer überwiegenden Mehrheit aus ehemaligen Nationalsozialisten zusammensetzte, die Werte der westlichen Demokratie verkörpern sollte. Der Verleger Karl Marx schrieb zum 9. November 1950 in der Allgemeinen Wochenzeitung: «Deutschland hat sich wieder einmal eine demokratische Verfassung gegeben; wieder haben deutsche Menschen den Versuch unternommen, ihr Land demokratisch zu gestalten. Aber schon jetzt zeigt sich, dass diejenigen, die ernsten Willens sind, zurückgedrängt werden.»

Das Gedenken an die «sechs Millionen Juden, die für ihren Glauben und ihre Abstammung ihr Leben opferten», war von Anfang an ein zentrales Anliegen des Zentralrats. Schon in einer Botschaft zu den Hohen Feiertagen 1950 wandte sich das Direktorium dagegen, dass «der Schleier des Vergessens über die Untaten gebreitet» wird. Über die Jahrzehnte hinweg blieb die Erinnerung an die Schoa ein zentrales Element jüdischer Identität in Deutschland. Immer wieder musste der Zentralrat seine Stimme erheben, wenn versucht wurde, die Erinnerungskultur infrage zu stellen.

Mit diesen unterschiedlichsten Aufgaben stabilisierte sich über die Jahrzehnte hinweg das Provisorium der Gesamtvertretung. Ab 1951 hatte der Zentralrat seinen Sitz in Düsseldorf und zog später nach Bonn. Seit dem 1. April 1999 ist er im Leo-Baeck-Haus in Berlin-Mitte ansässig, einem Gebäude, in dem bis 1942 die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums untergebracht war. Dieser Umzug, dem Regierungsumzug von Bonn in die Bundeshauptstadt folgend, war auch ein Ausdruck des Selbstverständnisses, Teil der deutschen Gesellschaft zu sein.

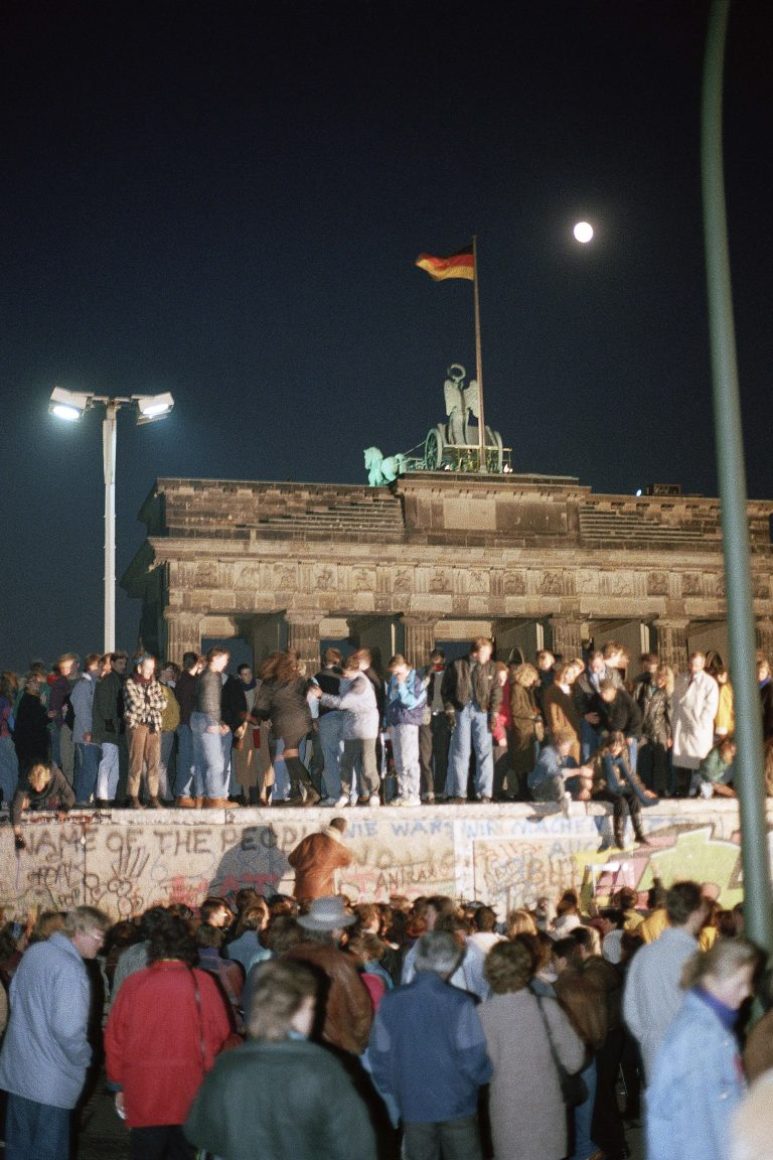

Die Zahl der Mitglieder in den DDR-Gemeinden zwischen Schwerin und Dresden war unterdessen deutlich zurückgegangen, sie lag Ende der 80er-Jahre nur noch bei etwa 400. Der 1952 gegründete Verband der Jüdischen Gemeinden in der DDR löste sich 1990 auf, die neu gebildeten Landesverbände wurden Mitglied des Zentralrats.

Während der israelische Staatspräsident Ezer Weizman noch im Jahre 1996 kritisierte, wie Juden nach den Verbrechen der Nazis weiterhin im Land der Täter leben konnten, entschieden sich viele russischsprachige Juden nicht für eine Zukunft in Israel, sondern in Deutschland.

Der Zentralrat hatte sich in Verhandlungen mit Bund und Ländern erfolgreich für eine Regelung eingesetzt, die diesen Menschen als «Kontingentflüchtlingen» die Einreise ermöglichte. Rund 200.000 Menschen jüdischer Abstammung sind seit 1989 aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert.

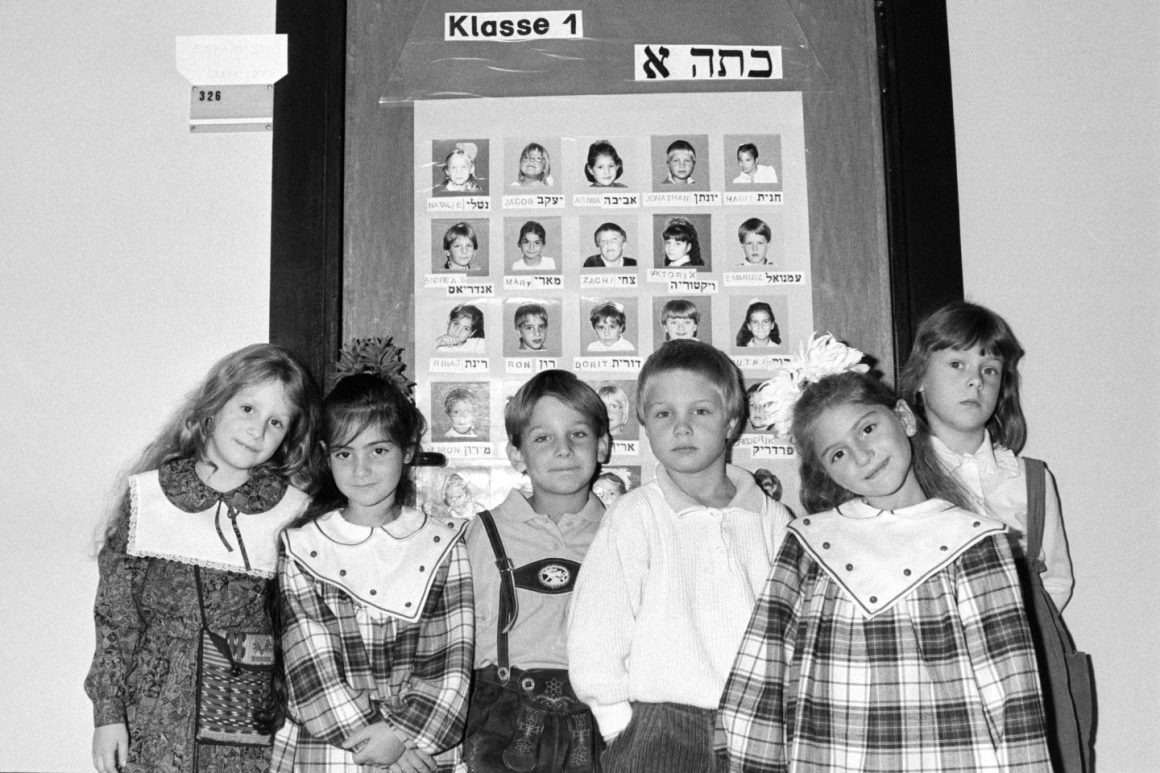

Diese Zuwanderung veränderte die jüdische Gemeinschaft in Deutschland grundlegend. Wurden 1990 etwa 29.000 Gemeindemitglieder gezählt, wuchs die Zahl auf fast 108.000 an. Die Gemeinden wurden größer und standen vor immensen Integrationsaufgaben – es ging um Wohnraum und Sprachkurse, um die Vermittlung jüdischen Wissens und jüdischer Identität.

Die jüdische Gemeinschaft wurde durch die Zuwanderung heterogener. «Jeder soll nach seiner Fasson jüdisch sein» war ein Satz des 1999 verstorbenen Zentralratspräsidenten Ignatz Bubis, der sich für den Zusammenhalt unterschiedlicher Strömungen und religiöser Ausrichtungen unter dem einigenden Dach des Zentralrats einsetzte.

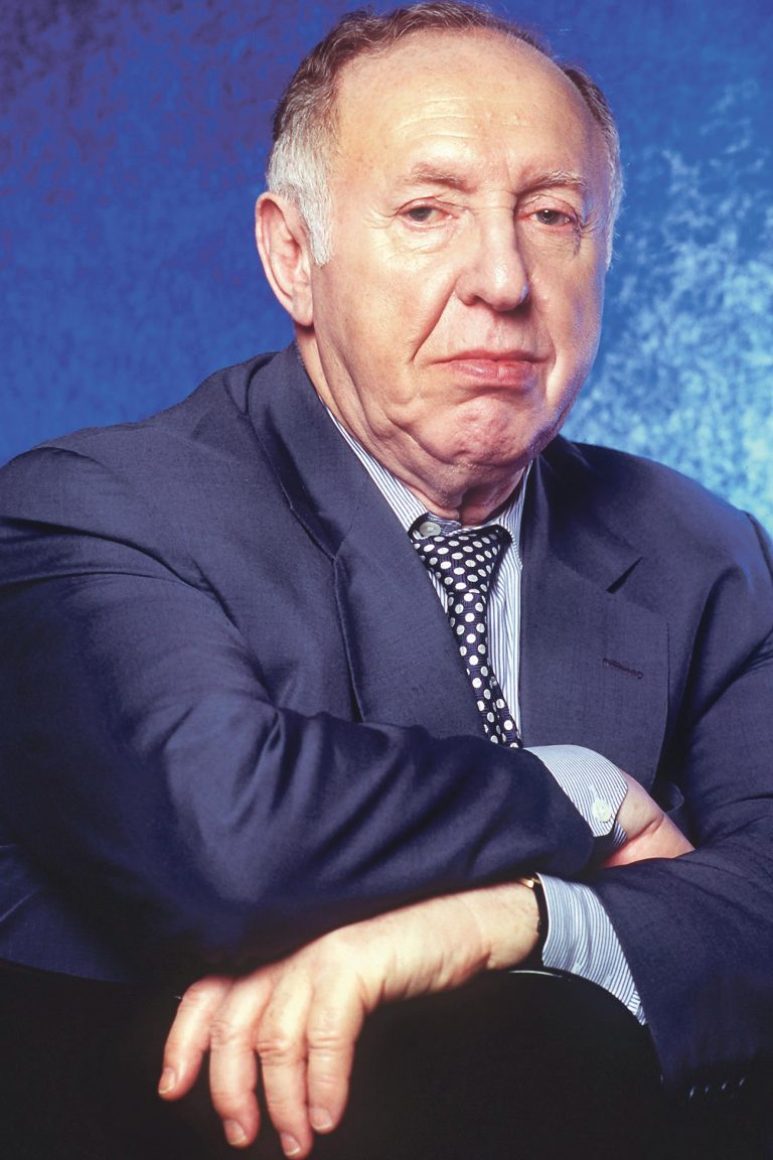

Acht Persönlichkeiten haben das Ansehen des Zentralrats als moralische Instanz und Stimme jüdischen Lebens seit 1950 als Vorsitzende beziehungsweise Präsidenten geprägt. Seit 1992 stand Bubis an der Spitze des Zentralrats, in der Nachfolge von Heinz Galinski (1954–1963 und 1988–1992), Herbert Lewin (1963–1969) und Werner Nachmann (1969–1988). Mit seinem Selbstverständnis als «deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens» betonte er die Zugehörigkeit von Juden zur deutschen Gesellschaft.

Unerschrocken trat Ignatz Bubis für Minderheiten, Menschenrechte und Demokratie ein. Immer wieder verdeutlichte er, dass Antisemitismus ein Gift für die Demokratie ist, nicht nur eine Gefahr für Juden. Angesichts des anwachsenden Rechtsextremismus forderte er ein gemeinsames Vorgehen der demokratischen Parteien.

Die Zuwanderung der «Kontingentflüchtlinge» veränderte die jüdische Gemeinschaft.

Nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992 und den Anschlägen von Mölln und Solingen zeigte Bubis vor Ort Solidarität und Anteilnahme, forderte eindringlich zum Kampf für Menschlichkeit und gegen Hass auf. In einem Gespräch äußerte er 1992: «Vielen Menschen ist die Demokratie etwas so Selbstverständliches geworden, dass sie vielleicht meinen, auf das eine oder andere verzichten zu können. Das könnte ganz schlimme Folgen haben.» Trotz seiner Lebensleistung für die Demokratie in Deutschland resümierte er kurz vor seinem Tod, er habe «fast nichts» bewirkt.

Ihm folgte Paul Spiegel im Amt (2000–2006). Auch er äußerte im Oktober 2000 angesichts einer Welle rechtsextremer Gewalt in Deutschland Zweifel daran, ob in der Bundesrepublik «die richtigen Lehren aus der Vergangenheit» gezogen wurden. Zum Festakt anlässlich des 50. Gründungsjubiläums des Zentralrats sprach Paul Spiegel von Angriffen auf die Demokratie und meinte: «Wir Juden sind vielleicht sensibler für solche Vorkommnisse als die meisten nichtjüdischen Deutschen. Denn es waren Juden, die in den 30er-Jahren die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, wenn Deutsche sich von ihren langjährigen jüdischen Nachbarn abwenden.» Weimar sei nicht an den zu vielen Rechtsradikalen, sondern an den zu wenigen Demokraten zugrunde gegangen, so Spiegel damals.

2006 wurde Charlotte Knobloch zur Nachfolgerin des kurz zuvor verstorbenen Paul Spiegel gewählt. Seit 1997 war sie bereits Vizepräsidentin des Zentralrats. Sie war die erste Frau an der Spitze der Dachorganisation. Zudem ist sie seit 1985 Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. In ihren Ämtern trat und tritt Knobloch unermüdlich für jüdische Belange ein und warnt unablässig vor den Gefahren des Rechtsextremismus und des Antisemitismus. In einem Interview mit dem «Spiegel» beklagte sie bereits wenige Wochen nach der Wahl zur Zentralratspräsidentin die Stimmung gegen Juden in Deutschland: «Ich hoffe, dass alle demokratischen Kräfte gemeinsam diese Entwicklung zurückdrängen können. Alle positiven Gedanken, die ich in Bezug auf Deutschland habe, würden sonst infrage gestellt.» Ihr Blick geht auch stets über das Land hinaus. Immer wieder kritisierte sie die Appeasement-Politik im Atomstreit mit dem Iran und forderte eine konsequente Haltung gegenüber dem Mullah-Regime.

Im Jahr 2010 erfolgte der Generationswechsel, als Dieter Graumann als erster nach der Schoa Geborener zum Präsidenten des Zentralrats gewählt wurde. Er wollte heraus «aus der Position der Dauermahner» und betonte die Zukunft eines lebendigen und vielfältigen Judentums in Deutschland: «Wir bleiben, was wir immer waren: Bewusste und selbstbewusste Juden, und unser Judentum tragen wir nicht als Last, sondern mit unbeugsamem Stolz!»

Doch beklagte er angesichts der Welle des Judenhasses im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg 2014 die mangelnde Solidarität und den fehlenden Zuspruch aus der Zivilbevölkerung: «Wer uns Juden angreift, greift am Ende alle an. Es ist ein Generalangriff gerade auf die Werte, auf die wir in Europa so großen Wert legen: Menschlichkeit, Menschenwürde, Liberalität und Toleranz. Unsere Freiheit ist doch auch eure Freiheit! Wer heute dazu schweigt, wenn Juden angegriffen werden, wird morgen selbst betroffen sein.»

Auf Dieter Graumann folgte 2014 der bis heute amtierende Zentralratspräsident Josef Schuster. Er betont, dass der Zentralrat der Juden nicht nur die Interessen der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland vertritt, sondern sich auch für die Werte der Verfassung und Demokratie einsetzt. Und auch er meint, dass es noch viel mehr Menschen braucht, die ihre Stimme gegen Rechtsextremismus erheben. «Es geht um unsere Demokratie. Sie wurde nach 1945 in Deutschland mühsam errungen. Wir dürfen ihren Bestand nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.»

Projekte wie «Meet a Jew» oder «Schalom Aleikum» fördern Dialog und Aufklärung.

Zugleich lehnt Schuster historische Vergleiche mit der Krisenzeit vor rund 100 Jahren ab, als die Demokratie in Deutschland durch die NS-Diktatur verdrängt wurde. «Die heutige Politik quer durch die demokratischen Parteien hat eine ganz klare positive Einstellung zum Judentum in Deutschland», betonte er. Das sei ein wesentlicher Unterschied zur Vergangenheit. Zum 70-jährigen Bestehen des Zentralrats merkte Schuster an, dass die Gründerinnen und Gründer der jüdischen Gemeinden sowie ihrer Gesamtvertretung Deutschland einen riesigen Vertrauensvorschuss gaben. Doch fügte er hinzu: «Das Vertrauen, das die Juden in Deutschland gesetzt hatten, wurde im Laufe der Jahrzehnte und bis heute leider immer wieder erschüttert.»

Dabei rief er nur ein paar Ereignisse in Erinnerung: die Schändung der Kölner Synagoge 1959, den Brandanschlag auf das jüdische Altenheim 1970 in München, den Mord an dem jüdischen Verleger Shlomo Lewin und dessen Lebensgefährtin 1980 in Erlangen, den von Rechtsextremen verübten Brandanschlag auf die Lübecker Synagoge 1994, den Bombenanschlag in Düsseldorf-Wehrhahn und den Angriff auf die Düsseldorfer Synagoge 2000, nicht zuletzt den Anschlag auf die Synagoge in Halle an Jom Kippur 2019.

Die Liste ließe sich fortsetzen. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 markiert eine Zäsur: Seither haben antisemitische Ausgrenzung, Gewalt und Hetze weltweit massiv zugenommen. Offener Judenhass ist wieder Realität in Deutschland – auf Schulhöfen, an Universitäten, in sozialen Medien.

Der Zentralrat mahnt: Antisemitismus tritt heute in vielen Formen auf – von rechtsextrem bis islamistisch, linksradikal oder intellektuell verbrämt als sogenannte Israelkritik. Dabei ist es durchaus legitim, Kritik an der Regierungspolitik Israels zu äußern, aber das Existenzrecht des jüdischen Staates infrage zu stellen oder pauschale Judenfeindlichkeit zu tolerieren, die sich verbal artikuliert oder gar gewalttätig Bahn bricht, sind rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Gefordert ist eine klare Haltung: null Toleranz für Antisemitismus – in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Neben seiner politischen Rolle ist der Zentralrat eine Service-Organisation mit vielfältigem Angebot. Projekte wie «Meet a Jew» und «Schalom Aleikum» fördern Dialog, Aufklärung und kulturellen Austausch. In Heidelberg ist der Zentralrat seit 1979 Träger der Hochschule für Jüdische Studien – ein weiterer Ausdruck lebendiger jüdischer Bildung. Und schließlich wird mit der Jüdischen Akademie in Frankfurt die intellektuelle und gesellschaftspolitische Landschaft um eine jüdische Perspektive erweitert.

Mit der jüdischen Militärseelsorge schließlich hat die jüdische Gemeinschaft ihren Platz in der Bundeswehr eingenommen. Zentralratspräsident Josef Schuster betonte bei der Amtseinführung von Zsolt Balla zum ersten Militärbundesrabbiner im Jahr 2021, dass dies nur möglich sei, weil die Bundeswehr die Armee einer Demokratie ist und mit der Wehrmacht nichts gemein habe. Die Bereitschaft, Militärrabbiner zu stellen, sei Ausdruck des Wunsches der jüdischen Gemeinschaft, «Verantwortung für unsere Demokratie» zu übernehmen.

Die deutsche jüdische Gemeinschaft ist heute international anerkannt. Sie steht für eine selbstbewusste Diaspora und ist eng mit Israel als Teil der jüdischen Schicksalsgemeinschaft verbunden. Der Zentralrat ist aktives Mitglied im Jüdischen Weltkongress (WJC), im Europäischen Jüdischen Kongress (EJC) sowie in der Conference on Jewish Material Claims against Germany (JCC). Der Verband ist auch Mitglied der Taskforce J7, einem internationalen Zusammenschluss jüdischer Organisationen in Argentinien, Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und den USA.

Jüdisches Leben in Deutschland hat sich nicht nur behauptet – es ist gewachsen, sichtbar geworden und hat sich als gestaltender Teil der Gesellschaft etabliert.

Mit den eingangs erwähnten Worten von Heinz Galinski, dass Demokratie täglich erkämpft und verteidigt werden muss, zeigt sich die Kontinuität im Engagement des Zentralrats der Juden. Auch heute steht der Zentralrat für Demokratie ein. In seiner 75-jährigen Geschichte macht er deutlich, dass jüdisches Leben ein integraler, unverzichtbarer Teil der deutschen Demokratie ist.