Vor neun Jahren hatte Sergey einen Traum. »Nein, es war kein Traum. Oder sagen wir so, es war halb Traum und halb Nichttraum. Eigentlich war es ein Bild. Vor meinem Augen stand im Schlaf ein Bild.«

Sergey Dubroff ist Maler. Ein Maler weiß mit Bildern umzugehen. Sollte man meinen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Ehrlich gesagt, ist an dieser Geschichte von Dubroff, dem Maler, und seinem Bild, das er sein »Lebenswerk« nennt, nichts wirklich einfach. Auf den ersten Blick nicht, und auf den zweiten noch weniger.

Aus dem Traum oder Nichttraum von einem Bild wird ein Gemälde in Öl, das ohne seine Geschichte nicht zu haben, jedenfalls nur halbwegs zu verstehen ist. Auch ein Werkbuch gehört dazu – voller Striche und verzweifelter Sätze –, das Dubroff »nie mehr sehen will«. Es ist Teil dieses »Auftragswerks«, das ihn fast geschafft hätte, wie er erzählt.

traum Was da abgelaufen ist, lässt sich schwer in Worte fassen. Auch seine russische Muttersprache stoße da an ihre Grenzen, sagt Dubroff. Hände, Augen, das Gesicht übernehmen die Konversation und versuchen zu erklären. »Ja, es war ein Auftrag, ein Auftrag für ein Lebenswerk.« Im Sommer 2015 ist das Bild fertig geworden. Nach siebeneinhalb Jahren.

Geboren wurde Dubroff in Cherson, der Seehafenstadt, »kurz vor dem Schwarzen Meer und kurz vor der Krim«. 1993 kam er als 17-Jähriger zusammen mit den Eltern nach München, studierte Kunst an der Münchner Akademie, später Musik am Konservatorium in Graz.

Sergey Dubroff wartet im Atrium des Hotels Bayerischer Hofs in München. Später wird er weiterfahren ins Oberbayerische zu seinem nächsten Termin. Unter der hohen Glaskuppel des Hotels wachsen große Pflanzen in noch größeren Kübeln. Alles ist in samtenes Licht getaucht, Musik plätschert im Hintergrund, die Gäste werfen sich über die kleinen Tische Sätze zu. Dubroff mit seinem offenen Gesicht und den flinken Augen sitzt in der Ecke, trinkt frischen Organgensaft und steckt voller freudiger Energie. Sein Deutsch ist gut, es klingt schön. Schön, weil es von einer honigweichen Stimme getragen wird, bühnenreif, präsent. Dubroff ist auch Sänger, ein »lyrischer Tenor«, mit Aussicht auf Partien auf verschiedenen Bühnen. Man kann ihn sich dort gut vorstellen.

menschen Der Traum oder Nichttraum war »sehr lang«, sagt er, und er war »sehr schrecklich«. Zuerst habe »nichts als Dunkelheit« geherrscht. »Ich habe nichts gesehen, aber viel gehört – Geräusche, Stimmen von Menschen, Männern, Frauen, Kindern. Sehr viele. Massen. Und plötzlich geht diese Sonne auf.« Die Sonne war schwarz, »machte, dass ich erkennen konnte«, gibt Dubroff die Szene wieder. »Ich stand irgendwie erhöht und blickte auf ein Meer von Menschen. Menschen bis zum Horizont, Menschen in allen Himmelsrichtungen.«

Die Menschen waren nackt. Sie waren gesichtslos. Der Film vor seinen Augen läuft weiter: »Und in diesem Moment haben diese Menschen alle auf mich geschaut, alle Augen waren auf mich gerichtet.« Dubroff wachte auf, ihm war schlecht, er rannte ins Badezimmer.

»Was wollen die von mir?«, habe er völlig irritiert gedacht, bis sich ein paar Tage später eindeutige Bilder und Traumszene übereinander schoben. »Ich war mir plötzlich sicher, dass einige der Menschen Kippot und Pejes getragen hatten.« Dubroff wurde mit einem Mal klar, mit wie vielen Menschen er es da zu tun gehabt hatte. Die Zahl von sechs Millionen stand im Raum.

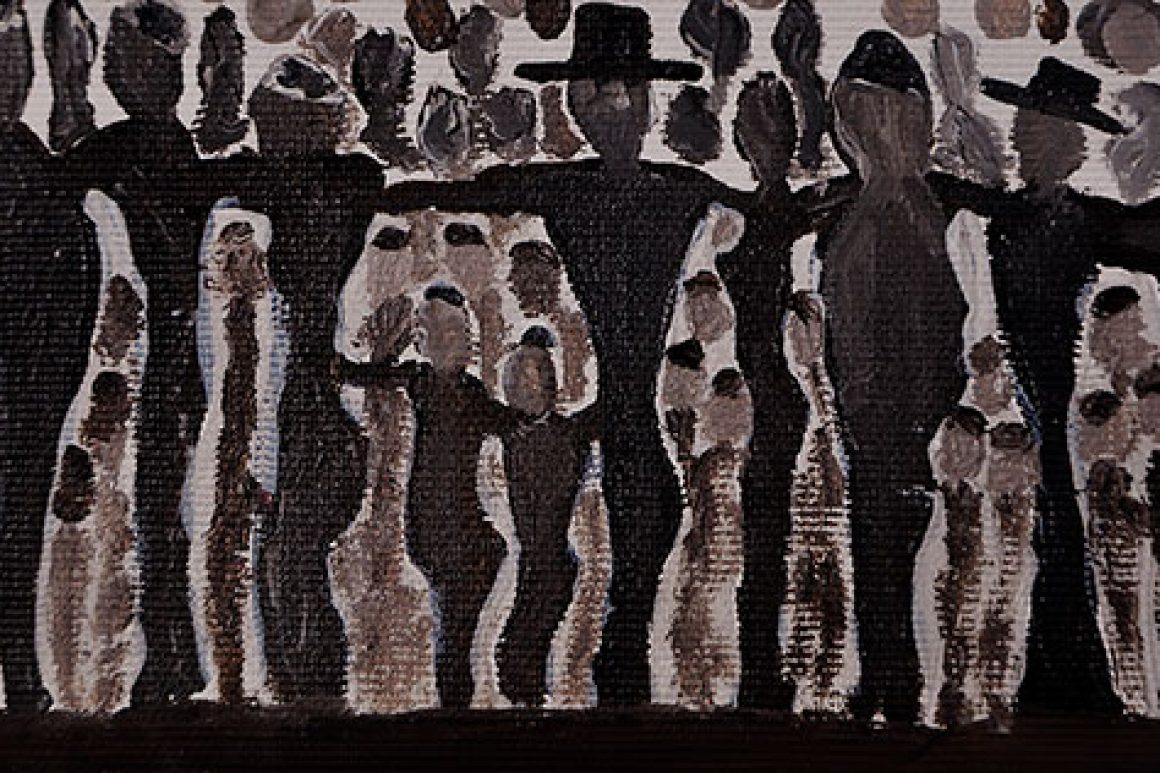

sonne Das Gemälde misst vierzehn auf zwei Meter. Wegen seiner Größe besteht es aus sieben Teilen. Man sollte sich ihm von Weitem nähern, der schwarzen Sonne, die über allem steht, den schemenhaften Toten wie Lebendigen, Schornsteinen, Zäunen, der gemaserten, dunklen Fläche, die sich mit jedem Schritt auflöst in kleine Punkte und Striche. 6.000.000 sind es genau. Ganz vorne, an der unteren Kante erkennt man Menschen, die sich an den Händen halten, Männer mit Kippot, Pejes, Frauen, Kinder.

Sergey Dubroff beschreibt, was er hinter sich gebracht hat, und man atmet tatsächlich mit ihm auf, weil man weiß, dass es vorbei ist. Von Anfang an habe er gewusst, wie das Bild auszusehen habe, er habe es ja im Traum genau vor sich gesehen. Am Ende habe es genau so ausgesehen, sagt er.

Mit der Sonne habe er begonnen, »oben in der Mitte«, ohne zu ahnen, zu welchen Ausmaßen sich das Ganze auswachsen würde. »Und dann habe ich einfach weitergemalt, weiter und weiter. Jeder der sechs Millionen sollte präsent sein, jeder sollte auf meinem Bild eine Spur hinterlassen. Das war mir wichtig.«

tagebuch Punkt für Punkt, Strich für Strich wuchs die Verantwortung, ja keinen zu vergessen. »Das wäre das Schlimmste gewesen.« Also führt Dubroff Tagebuch. »Ich durfte mich nicht verzählen. Das war eine unglaubliche Belastung.« Ein Strich auf dem Bild, ein Strich im Tagebuch. Es gab Tage, da stand er zwei Stunden vor der Leinwand, es gab Tage, da waren es acht Stunden. Erzählt hatte er kaum jemandem davon.

Fragen wie »Wie weit bist du?« oder »Ist es endlich fertig?« konnte er nicht gebrauchen. Und dann, nach einem Jahr, war bei 716.000 auf einmal Schluss. Dubroff dachte: »Okay, ich kann das nicht, das ist eine Nummer zu groß.« Er gab auf. Durch die Zählerei hatte er Augenprobleme bekommen, die Hände schmerzten, er begann, »Geräusche zu hören«.

Sergey Dubroff gab auf – um nach zwei Monaten doch weiterzumachen, »weil ich wusste, diese Aufgabe war für mich bestimmt«. Er versuchte, sich zu lockern, indem er sich einredete, dass er jederzeit, wenn es wirklich nicht mehr gehen sollte, aufhören könne. »Außerdem war ich mir sicher, dass von den sechs Millionen auch irgendwelche Kräfte kämen.« Nach weiteren sechseinhalb Jahren war das Bild fertig. Sergey Dubroff stand davor, dachte nur: »Mein Gott, das kann doch nicht sein« und gab seinem Werk den Namen »6.000.000«.

Glücklich sei er gewesen und sehr, sehr erleichtert, sagt er. Die sechs Millionen hätten ihm sozusagen »grünes Licht« gegeben, sich jetzt endlich wieder anderem zuzuwenden. Im Moment arbeite er am »größten abstrakten Bild«, sagt er und schiebt nach, dass alles, was er jetzt anpacke, einfach nur »super, super leicht« sei.

grossvater Sergey heißt eigentlich Joshua. Aber so konnte man in der Sowjetunion nicht heißen. Unter seine Bilder schreibt er JODU – JO für Joshua, DU für Dubroff. »Sergey« findet er aber auch sehr in Ordnung. »Ich mag diesen Namen.« Sergey erzählt, dass er im Grunde im Atelier seines Großvaters, des Malers Ivan Botko, aufgewachsen sei, er habe ab und an sogar für ihn Modell gestanden.

Die Schoa sei immer präsent gewesen in der Familie, sagt Dubroff, »die Hälfte meiner Familie ist ausgelöscht worden«. Dem Vater habe man das Leben schwer gemacht, die jüdischen Feiertage im Kleinen beachtet. Die Eltern von Sergey Dubroff leben heute noch »überglücklich« in München, er mit Frau und Tochter in Luzern in der Schweiz.

Dort hatte er vor Jahren einen Job im Büro des Luzerner Sinfonieorchesters gefunden. »Aber die Arbeit, für die ich überhaupt nicht geschaffen war, lenkte mich vom Malen ab. Ich habe mich entschieden aufzuhören, damit ich mich auf meine Bilder konzentrieren konnte.« Die Schweiz gab ihm die nötige Ruhe, die große Wohnung den Platz, sein Lebenswerk anzugehen. Als es endlich fertig ist, zeigt er es seinem Freund Ben Malenboym, der in München ein israelisches Restaurant betreibt.

documenta Der kann kaum glauben, was er da sieht. Dubroff fotografiert sein Werk, Itzik Yehezkeli, ein israelischer Fotograf und Filmemacher, der in München lebt, dreht einen knapp vierminütigen Film mit Szenen in Luzern sowie in der KZ-Gedenkstätte Dachau, an dessen Ende Dubroff zusammenfasst: »Mit meinem Werk möchte ich der ganzen Welt bildhaft zeigen, wie viel sechs Millionen sind, damit so etwas nie wieder passiert.«

»Das Bild muss unter die Menschen«, finden Sergey und Ben. Über Bekannte können sie Kontakt mit dem Ghettomuseum im lettischen Riga aufnehmen. In sieben dicken Rollen wird das Bild Richtung Riga verfrachtet. »Nach einem Jahr hatten es 38.000 Menschen gesehen«, sagt Dubroff, »das war für mich sehr wichtig.«

Dann, zur diesjährigen documenta in Kassel, stand es im Sara Nussbaum Zentrum für Jüdisches Leben. »Ich habe einen Anruf von dort bekommen, dass sie es zeigen wollen, zwar nicht genug Wandplatz hätten, aber man könne es ja in so einer Art Halbkreis aufstellen«, berichtet der Maler.

lücke Sergey Dubroff ist dagegen, denkt, »das geht ja gar nicht«, aber dann probiert man es doch aus, und »es war fantastisch, die Menschen auf der Leinwand stehen auf einmal um einen herum, füllen das ganze Panorama«. Auch Schulklassen kommen, um sie zu sehen, auch »Leute, die einfach begreifen wollen, wie viel sechs Millionen sind«. Die »Rauminstallation« wird bis Ende dieses Jahres in Kassel bleiben. Und dann? Sergey Dubroff sucht dringend nach weiteren Locations. »So etwas kann ich doch nicht unter mein Sofa schieben und einstauben lassen«, sagt er.

Das Sichtbarmachen der sechs Millionen Ermordeten ist das Sichtbarmachen eines Symbols. Es ist, das hat Sergey Dubroff bewiesen, darstellbar. Als Bild hebt sich »6.000.000« nicht vom symbolischen Wert ab, aber es konkretisiert. Es ist das genaue Gegenteil des kreativen Versuchs, die unfassbar große Lücke erkenn- und spürbar zu machen.

Der künstlerische Prozess wurde durch eine persönliche Geschichte, einen »Auftrag«, ersetzt. Denn das große Bild, von dem man den Eindruck hat, dass es irgendwie schon immer irgendwo existiert haben muss, hat in Sergey Dubroff seinen Maler gefunden.