Ein Bayer sei er als Münchner nicht, und Hebräisch, das könne er auch nicht, sagt Christian Springer. »Ich habe zwar mal Semitistik studiert, und da lernt man auch Hebräisch, aber damit kommt man dann in Tel Aviv ungefähr genauso weit wie ein Lateiner, der sich in Rom eine Cola bestellen will.«

Für sein Solidaritätsvideo, mit dem er gerade bei YouTube auf sein Anliegen, die hinterbliebenen Familien der israelischen Terroropfer des Olympia-Attentats von 1972 zu unterstützen, aufmerksam macht, hat er seine etwas eingeschlafenen Sprachkenntnisse wieder aufgeweckt, sagt der Kabarettist.

Jetzt sitzt er in einem Biergarten in München. In etwa fünf Kilometer Luftlinie entfernt befinden sich Münchens mit bunten Fahnen gesäumte königliche Plätze und Straßen.

Die Stadt trägt flatterndes Bunt zu den European Championships, die sie in den unterschiedlichsten Sportarten austrägt. Sie gibt sich fröhlich, dazu ein wunderbar blauer Himmel, gut gelaunte Menschen sind ebenfalls mit Fahnen unterwegs. Sie feiern sich und feiern ihre Sportler (für Israel gab es beim Männer-Marathon in der Teamwertung gleich am fünften Tag Gold!), und all das versetzt wieder ein wenig zurück ins Jahr 1972, das Jahr der Olympischen Spiele in München, die so »heiter« begonnen hatten, dass man es gar nicht mehr hören mag

»HEITERKEIT« Nach zehn Tagen Heiterkeit kam der palästinensische Angriff der Terrororganisation »Schwarzer September« mit am Ende zwölf Terroropfern: elf israelische Athleten und ein bayerischer Polizist. Bis heute ist längst nicht alles, was die Abläufe anbelangt, geklärt. Viele Akten sind noch unter Verschluss.

Sicher ist, dass keinerlei Vorkehrungen getroffen worden waren, um die Sportler vor Terrorakten zu schützen. Bis heute warten Menschen auf Entschuldigungen, auf entgegenkommende Gefühle, um das Aufbrechen der Distanz den israelischen Hinterbliebenen gegenüber. Dabei wäre, damit sich etwas löst, wahrscheinlich genau das nötig: der enge, verstehende Kontakt zu den Menschen, zu den hinterbliebenen Familien, die vor allem in Israel leben. Sich ihnen gegenüber offen und solidarisch zu zeigen, fordern nicht gerade viele.

Christian Springer, 1964 geboren, ist Kabarettist und ein bekanntes Gesicht in München, in Bayern, ein politisch stark engagierter Mensch wie mit Preisen Dekorierter, der 2020 die Initiative »Schulterschluss« gegründet hat, die etwa mit Aktionen gegen Antisemitismus und Hassbotschaften vorgeht und sich für mehr Erinnerungskultur in der Stadt starkmacht.

Jetzt also »München 1972–2022 = Solidarität«. So heißt der YouTube-Clip, in dem sich Springer direkt an Ankie Spitzer, Witwe des getöteten israelischen Fechttrainers André Spitzer und Sprecherin der Opferfamilien, sowie insgesamt an die Angehörigen der Opfer des palästinensischen Terrorangriffs wendet.

solidarität Er wolle seine Solidarität »zum Ausdruck bringen« und auch »unsere Unterstützung für Ihre Forderung nach einer passenden Entschädigung«, sagt Springer da auf Hebräisch (»Das haben mir ein paar Muttersprachler übersetzt, vorgesprochen und dann schön ablesbar aufgeschrieben«).

Im Nachspann finden sich Namen aus der Münchner Künstlerszene aufgelistet. »Es werden immer mehr«, sagt Springer, aber das eigentlich Interessante wäre doch, wer sich von den Künstlerinnen und Künstlern nicht mit draufgesetzt habe. »Anderes Thema bitte«, sagt Springer dann, und dass eine Geldforderung, die etwas zu bedeuten habe, für den Geber spürbar sein müsse, »und Deutschland schwimmt doch trotz all der Krisen immer noch in einem Geldmeer«.

Springer fordert nicht viel: zuhören, empathisch sein, angemessen »entschädigen«.

Mit Ankie Spitzer in Israel steht Springer in Kontakt. Sie habe sehr bewegt und sehr gerührt auf das Video reagiert und gesagt, dass sie es an alle weiterschicke. Und dann habe sie noch gesagt, »und das hat mich fast erschüttert«, dass ich der Erste überhaupt gewesen sei, der »aus der Zivilgesellschaft heraus so mit ihr gesprochen hat«. Der Kontakt zu ihr habe zudem mit einer nächsten »Schulterschluss«-Aktion zu tun, sagt Springer, die Teil des Erinnerungsprojekts »Zwölf Monate – Zwölf Namen, 50 Jahre Olympia-Attentat« ist und die eben jeden Monat eines der zwölf Terroropfer gedenkt. Getragen wird die Initiative von der Stadt, dem Jüdischen Museum, dem NS-Dokuzentrum und dem Israelischen Generalkonsulat zusammen mit vielen Kooperationspartnern, einer davon Springers »Schulterschluss«.

naiv Auch das ist Teil der Sicht Springers auf die Dinge, dass mehr direkt von der Zivilgesellschaft ausgehen sollte und zur Geltung käme – neben all dem, was Politiker in öffentlichen Pflichtreden und Pflichtveranstaltungen so von sich gäben. In der Zivilgesellschaft liege Potenzial brach, das es zu mobilisieren gelte. »Denn viele haben ja damals, 1972, an dem, was da passiert ist, schrecklich gelitten. Die waren total wütend auf die Blauäugigkeit der Macher.«

Da war 1970 der palästinensische Terroranschlag auf eine El-Al-Maschine auf dem Münchner Flughafen Riem mit Schwerverletzten und einem Toten, wenige Tage später ein Brandanschlag auf das Münchner Jüdische Gemeindezentrum, in dem sich damals auch das jüdische Altenheim befunden hat. Sieben Menschen sterben, darunter auch Schoa-Überlebende (daran und dass dieses Verbrechen bis heute nicht aufgeklärt ist, erinnerte Springer Anfang 2020 mit einem »Container-Projekt«).

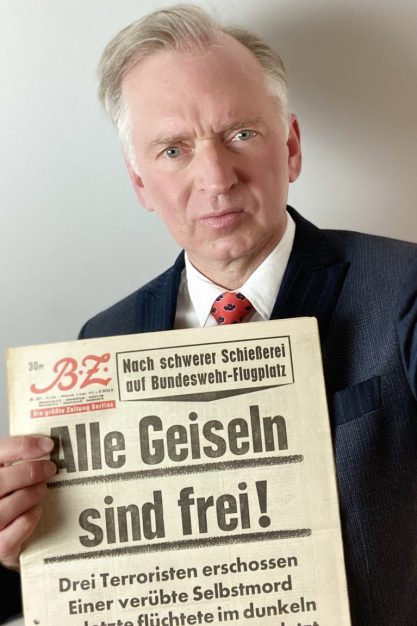

Christian Springer zieht ein Heft hervor, DIN-A4-Blätter, schön zusammengebunden, darin aus der Zeitung ausgeschnittene Bildchen, ordentlich aufgeklebt. Es sind die Bilder, die man ohnehin nicht mehr aus dem Kopf bekommt, die schwarz-weißen: das Olympische Dorf mit dem maskierten Terroristen auf dem Balkon, die Passfotos der Athleten, die Gesichter der ratlosen wie schockierten Politiker, in Fürstenfeldbruck die ausgebrannte Maschine. »Habe ich alles ausgeschnitten und zusammengestellt, ich war damals gerade mal sieben, acht, kam in ein paar Tagen in die zweite Klasse und war wie meine ganze Familie furchtbar erschrocken über das, was da passiert ist.«

Der Anschlag kam nicht überraschend. Blendeten die Behörden die Gefahr bewusst aus?

Springer nennt dieses rührende Zeugnis, das er während des Lockdowns wiedergefunden hat – »ich hatte da mal Zeit zum Aufräumen« –, sein »erstes von elf Büchern«. Er geht es noch einmal langsam Seite für Seite durch. Dass man es damals einfach »heiter und frei und anders als 1936 in Berlin haben wollte«, habe auch mit Vergessenwollen zu tun gehabt, sagt er, »in den 70er-Jahren war ja noch nichts aufgearbeitet, nichts, da stand man ja noch mit beiden Beinen in dieser Nazizeit«.

boykott Mittlerweile weiß niemand mehr so genau, wie die geplante Gedenkveranstaltung für die ermordeten israelischen Sportler und den bayerischen Polizisten, die für den 5. September vorgesehen ist, werden wird. Die Hinterbliebenen aus Israel wollen sie boykottieren, Ludwig Spaenle (CSU), der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, hält eine Absage der Veranstaltung für möglich. Es herrscht viel Ratlosigkeit.

Christian Springer muss jetzt gehen. Der Kabarettist muss Fahrradunterricht nehmen. »Meine Eltern hatten einen Obst- und Gemüseladen, und da war keine Zeit, dem Buben das beizubringen.« Und Fahrradfahren muss er jetzt bald können. Denn das steht als nächstes Projekt an: »Radeln und Erinnern«.

Zusammen mit der Generalkonsulin von Israel, Carmela Shamir, und der Münchner Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und »hoffentlich noch ganz vielen anderen« wird am 4. September zum Gedenken an das Olympia-Attentat vom Olympiapark zum Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck geradelt. »Ich kriege da Übungsstunden vom ADFC, und die Generalkonsulin übt mit.«