Seit 1953 gibt es die Deutsche Welle (DW). Sie ist Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, hat aber vor allem den Rest der Welt als Zielpublikum. Neben einem Vollzeitprogramm in Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch werden zudem für Radio und Online in 30 Sprachen Inhalte produziert und international verbreitet – auch mithilfe zahlreicher Partner vor Ort. Rund 3000 festangestellte und freie Mitarbeiter sind allein an den Standorten Bonn und Berlin für den Sender im Einsatz.

Anders aber als bei ARD und ZDF stammt der Löwenanteil des DW-Budgets – knapp 400 Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr – nicht aus Rundfunkgebühren, sondern ist ein Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Die DW-Führung ist damit sowohl Bundesregierung als auch Bundestag rechenschaftspflichtig und muss jährlich ihre Aufgabenplanung für das jeweils folgende Haushaltsjahr vorlegen.

partnersender Umso größer war die Aufregung im politischen Berlin, als Ende November Antisemitismusvorwürfe gegen DW-Mitarbeiter sowie gegen Kooperationspartner laut wurden. Partnersender in Jordanien und dem Libanon hatten Berichten von »Süddeutscher Zeitung« und »Vice« zufolge antisemitische Karikaturen sowie Hass und Hetze gegen Israel verbreitet.

In TV-Berichten wurden Terroranschläge auf den jüdischen Staat sogar als »Heldentaten« bezeichnet.

In TV-Berichten wurden Terroranschläge auf den jüdischen Staat sogar als »Heldentaten« bezeichnet. Zudem kam heraus, dass Mitarbeiter der arabischsprachigen DW-Redaktion in den sozialen Netzwerken Hass gegen Israel verbreitet und sogar den Holocaust als »künstlich« bezeichnet haben. Es stellte sich auch die Frage nach der Rolle der Aufsichtsgremien.

Anfang Dezember gab die DW bekannt, eine unabhängige Kommission unter Leitung der nordrhein-westfälischen Antisemitismusbeauftragten Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und des Psychologen Ahmad Mansour werde die Vorwürfe und mögliche Versäumnisse innerhalb der Organisation prüfen.

zusammenarbeit Die Zusammenarbeit mit dem jordanischen Kooperationspartner Roya TV stellte der Sender umgehend ein, einige Mitarbeiter wurden zudem suspendiert. Und nachdem der Berliner Historiker Jörg Gehrke auf seinem privaten Twitter-Account auf falsche oder irreführende Textpassagen in deutschsprachigen Artikeln zum Nahostkonflikt aufmerksam machte, wurden diese postwendend korrigiert, nachdem sie zum Teil jahrelang im Netz gestanden hatten.

Der Bericht der beiden Prüfer soll in einigen Wochen fertig sein. Mitte Februar will sich dann auch der Kulturausschuss des Bundestags des Falls annehmen und die Schlussfolgerungen Mansours und Leutheusser-Schnarrenbergers diskutieren – auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion. Deren stellvertretende Vorsitzende Dorothee Bär teilte der Jüdischen Allgemeinen mit, derartige Vorfälle dürften sich nicht wiederholen. Dazu müssten beim Sender »interne Strukturen nachhaltig verändert und wirksame präventive Maßnahmen getroffen werden«. Bär gab sich »optimistisch, dass die entsprechenden Reformen kommen werden«.

Sowohl Bär als auch Thomas Hacker, Obmann der FDP im Kulturausschuss, stehen Kürzungen des DW-Budgets skeptisch gegenüber. Dass sich der Kulturausschuss mit der Causa befasst, findet Hacker dennoch richtig. »Wir haben als Parlament eine Verantwortung, die es wahrzunehmen gilt.«

aufklärung Der Abgeordnete Helge Lindh erwartet eine »gründliche, rückhaltlose Aufklärung« aller Vorwürfe, denn, so der SPD-Politiker: »Die Deutsche Welle ist unsere verlässliche mediale Stimme im Ausland in Zeiten von internationalen Spannungen, Krisen und Konflikten.« Dorothee Bär sieht das ebenfalls so, hält es darüber hinaus aber für geboten, »dass wir unsere Werte – dazu gehört eben auch die Anerkennung des Existenzrechts Israels – selbstbewusst nach außen tragen und uns dafür einsetzen«.

Die deutsche Politik hat womöglich die falschen Anreize gesetzt.

Deutlich kritischer geht der frühere Grünen-MdB Volker Beck mit der Deutschen Welle und besonders der Politik der langjährigen Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) ins Gericht. Sie trage letztlich die Verantwortung für die Zustände bei der Deutschen Welle. Vielleicht sei am Ende sogar ein Untersuchungsausschuss notwendig, so der Lehrbeauftragte an der Ruhr-Universität Bochum.

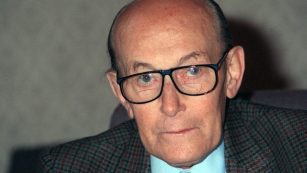

SELBSTKRITIK DW-Intendant Peter Limbourg sollte mehr Selbstkritik an den Tag legen, findet Beck. Aussagen Limbourgs wie »In der DW ist kein Platz für Antisemiten und Israelhasser« seien »so offensichtlich kontrafaktisch, dass sie Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Aufklärungs- und Korrekturwillens nähren«, wetterte Beck. Auch habe der DW-Rundfunkrat zu spät reagiert und eher mit Lob an die Adresse des Intendanten von sich reden gemacht als mit Forderungen nach lückenloser Aufklärung.

Es müsse diskutiert werden, ob »das süße Gift der Reichweite und die Belohnung von mehr Reichweite für DW-Angebote« der Grund gewesen sei für, so Beck im Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen, »politisch unverantwortliche Kooperationen«. Die deutsche Politik habe womöglich die falschen Anreize gesetzt – und die DW positioniere sich »weit unter ihrem Potenzial«.

Jetzt sei es Aufgabe von Grütters’ Nachfolgerin Claudia Roth und dem Kulturausschuss des Bundestags, durchzusetzen, »dass der deutsche Auslandssender die Werte unserer Verfassung promotet«. Der Einsatz von Steuergeldern für das staatliche Medienunternehmen müsse sich daran orientieren.

Die DW müsse gerade in Ländern, die Israel als Feind ansähen, Präsenz zeigen und dafür werben, dass Israel ein Recht auf eine sichere Existenz habe.

Die DW müsse gerade in Ländern, die Israel als Feind ansähen, Präsenz zeigen und dafür werben, dass Israel ein Recht auf eine sichere Existenz habe. »Da darf es keinen Opportunismus geben. Da muss man auch mal den Mut haben, sich in den Wind zu stellen – zugegeben außenpolitisch keine deutsche Tugend«, sagte Beck.

LEUCHTTURM Etwas weniger harsch fällt das Urteil von FDP-Mann Hacker aus. Einen Rückzug der Deutschen Welle aus bestimmten Ländern hält auch er für falsch. Der Sender müsse sich »der Einflussnahme autokratischer Systeme entgegenstellen« und auch in Nahost als »Leuchtturm Deutschlands« seine Angebote sogar weiter ausbauen.

Man könne zwar nicht erwarten, dass vor Ort überall die gleichen Grundüberzeugungen vorhanden seien wie in Deutschland. »Dennoch muss ein Mindestmaß an Akzeptanz geschaffen werden, dass man für eine gemeinsame Sache streitet: die deutliche Absage an Antisemitismus und Israelhass«, betonte Hacker.