Mehrmals im Verlauf des Interviews klingelt das Telefon in Esther Bejaranos Wohnzimmer in Hamburg – das Treffen hat noch vor der Corona-Pandemie stattgefunden. Jedes Mal geht sie ran, aber immer mit dem Ziel, das Gespräch so schnell wie möglich zu beenden. »Ja, ich bin diese Holocaust-Überlebende«, sagt sie einmal, als jemand am anderen Ende der Leitung offenbar nicht gut vorbereitet ist, »da müssen Sie später wieder anrufen.« Und legt auf.

Anschließend versinkt sie wieder ganz tief in ihren großen Sessel. Dass Menschen Anrufer abwimmeln, wenn sie gerade etwas anderes zu tun haben, ist nicht ungewöhnlich. Bei Esther Bejarano ist es anders, sie kann eine Mauer um sich errichten, an der niemand vorbeikommt.

NS-DIKTATUR Und die sie selbst einreißt, sobald sie einmal ins Erzählen gekommen ist. »Ich will die Menschen aufklären, was damals geschah. Man darf nicht schweigen und nicht vergessen«, sagt sie. »Damals«, damit meint sie die NS-Diktatur.

»Ich will die Menschen aufklären, was damals geschah. Man darf nicht schweigen und nicht vergessen«, sagt Esther Bejarano.

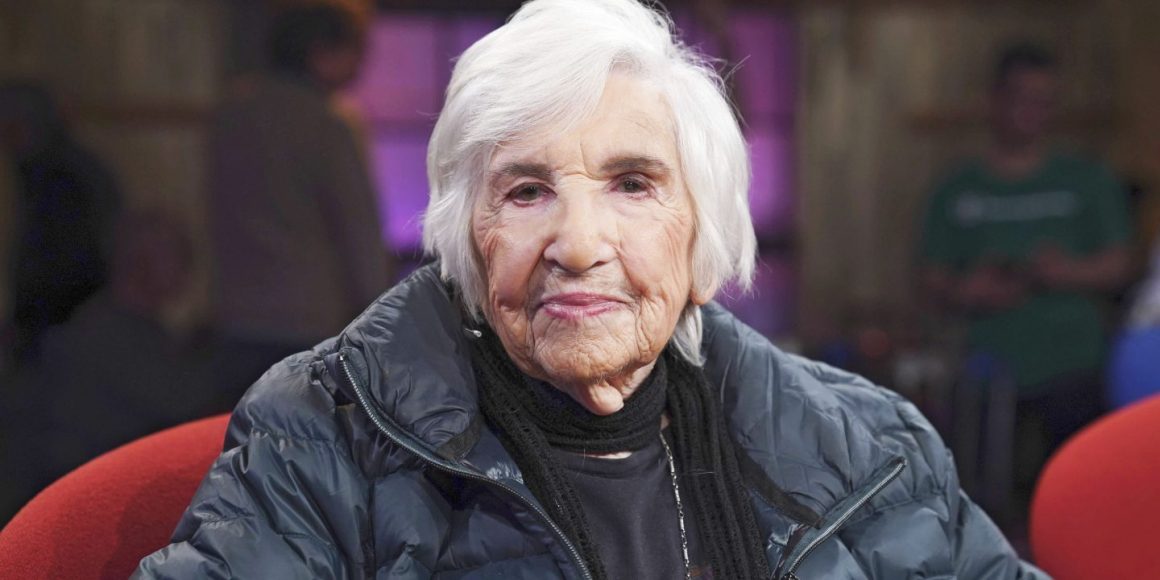

Wer Esther Bejarano besucht, trifft eine kleine Frau mit grauen Haaren, die zart und resolut zugleich wirkt. 95 Jahre ist sie alt, sie hat Auschwitz überlebt, verlor im Holocaust ihre Eltern und ihre Schwester.

Die geborene Esther Loewy aus Saarlouis, Tochter eines jüdischen Kantors, war 16 Jahre alt, als ihre geplante Ausreise nach Palästina scheiterte, sie Zwangsarbeiterin in Brandenburg wurde. Zwei Jahre später, 1943, deportierten die Nazis sie nach Auschwitz. Sie überlebte als Akkordeonspielerin im »Mädchenorchester«, kam dann ins KZ Ravensbrück, konnte schließlich von einem »Todesmarsch« fliehen.

ISRAEL Nach Ende des Zweiten Weltkriegs lebte Esther Bejarano einige Jahre in Israel, heiratete, bekam zwei Kinder – bis es die Familie 1960 nach Deutschland zurückzog. Von Hamburg aus mischt sie sich noch heute immer wieder ein in Debatten, sie geht in Schulen, tritt mit der Band Microphone Mafia auf, die auf verschiedenen Sprachen rappt. Damit das, was sie erleben musste, nie wieder passiert.

Esther Bejarano ist in großer Sorge um die Zukunft. In einem Offenen Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte sie Anfang des Jahres: Der 8. Mai, Tag der Kapitulation Hitler-Deutschlands und der Befreiung vom NS-Regime, muss ein Feiertag werden – allein, um ein Zeichen zu setzen. »Es ist für uns Überlebende unerträglich, wenn heute wieder Naziparolen gebrüllt werden, wenn Menschen durch die Straßen gejagt und bedroht werden, wenn Todeslisten kursieren«, schrieb Bejarano, die auch Vorsitzende des Auschwitz-Komitees in der Bundesrepublik Deutschland ist.

In dem Brief deutet sie auch an, was es heißt, Auschwitz überlebt zu haben: »Die Gerüche blieben, die Bilder, immer den Tod vor Augen, die Albträume in den Nächten«. Dem stellt sie eine Kontinuität des Wegschauens gegenüber, »das große Schweigen nach 1945«.

ERINNERUNGSKULTUR Zwar habe sich im Lauf der Jahre eine Erinnerungskultur herausgebildet, aber auch Rechte und Neonazis hätten sich neu formiert. So weit, dass heute »Abgeordnete einer neurechten Partei vom NS als ›Vogelschiss in deutscher Geschichte‹ und vom Holocaust-Gedenkort in Berlin als ›Denkmal der Schande‹ sprechen«.

Was also könnte helfen? Vielleicht, wenn man endlich begreifen würde, »dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war«. Am 8. April startete sie mit der »Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes« dazu auch eine Online-Petition, die nach einer Woche bereits mehr als 45.000 Menschen unterschrieben hatten.

Esther Bejarano ist schon lange ein politisch aktiver Mensch. In Israel sang sie in einem kommunistischen Arbeiterchor. Sie verließ das Land 1960 auch deswegen, weil sie und ihr Mann mit dessen Politik nicht mehr einverstanden waren: »Ich wollte nicht in den Krieg ziehen.«

Wenn Esther Bejarano erzählt, verschwimmen die Dinge manchmal miteinander und ergeben auf neue Weise Sinn.

In Deutschland stellte 2017 die DKP sie als Bundestagskandidatin auf, was Bejarano aber aus gesundheitlichen Gründen zurückzog. Sie hat eine klare, antimilitaristische Haltung.

TODESMARSCH Wenn Esther Bejarano erzählt, verschwimmen die Dinge manchmal miteinander und ergeben auf neue Weise Sinn. Etwa, wenn sie die letzten Kriegstage wiedergibt – und ihre panische Angst vor der Ostsee. Als die Alliierten immer näher rückten und die Befreiung schon in greifbarer Nähe war, zwangen die Nazis sie und weitere Häftlinge aus Ravensbrück in einen ihrer berüchtigten Todesmärsche.

Wer nicht mehr gehen konnte und auf den Boden sackte, wurde erschossen. Es ging nach Norden, geradewegs auf die Ostsee zu, glaubte sie damals. »Ich dachte, sie werden uns dort rein treiben und sterben lassen«, erinnert sich Esther Bejarano.

Sie konnte sich von dem Todesmarsch retten, mit einigen Freundinnen gelang ihr in einem Waldstück die Flucht. Geblieben ist die Erinnerung an die Angst. Und die kommt auch heute noch hoch, wenn sie die Situation der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer sieht: »Das ist das erste, was ich denke, wenn ich in den Nachrichten ein Flüchtlingsboot sehe: ›Die wollen uns ertränken‹.«