Ungefähr 40», mit dieser Zahl an jüdischen Fußballvereinen hatte Lorenz Peiffer gerechnet, ehe er sich an sein Forschungsprojekt setzte. «Am Ende waren es über 200, und ob das wirklich alle sind, können wir nicht sagen.» Der Sporthistoriker von der Universität Hannover hat den jüdischen Sport, genauer: den Fußball, wie er sich nach 1933 bis zu seiner Zerschlagung 1938 entwickelte, erforscht.

Zusammen mit seinem Kollegen Henry Wahlig arbeitete er sich durch Archive, um ein Kapitel Sportgeschichte zu erforschen, das noch gar nicht so lange zurückliegt, aber bisher kaum bekannt ist: der so unglaublich klingende Aufschwung jüdischen Sports in Deutschland, der nach 1933 einsetzte.

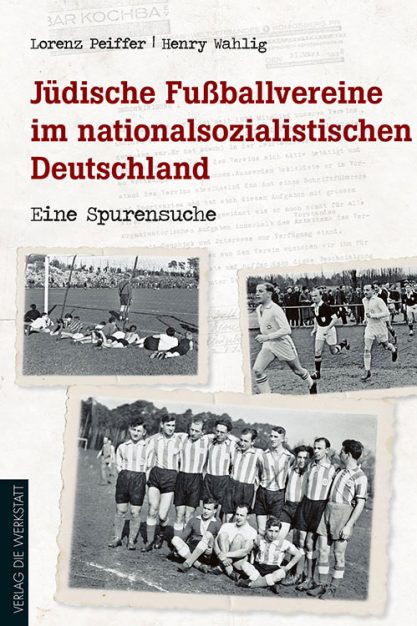

Dazu haben Peiffer und Wahlig nun eine bemerkenswerte Recherche mit dem Titel «Jüdische Fußballvereine im nationalsozialistischen Deutschland. Eine Spurensuche» vorgelegt. Die Studie hat einen Umfang von fast 600 Seiten und ist in diesen Wochen im Göttinger Verlag Die Werkstatt erschienen. Am vergangenen Freitag lud das Jüdische Museum Berlin zu einer Präsentation des Buches ein, zu der die beiden Wissenschaftler auch erschienen.

arisierung Der Boom des jüdischen Sports, den beide erforschten, führte zu einer Veracht- oder gar Verzehnfachung der Mitgliederzahlen in jüdischen Sportvereinen. Das erklärt sich durch den Hinauswurf von Juden aus den bürgerlichen Klubs.

In der Weimarer Republik gab es zwar etliche Vereine der zionistisch ausgerichteten Makkabi-Bewegung sowie der deutsch-jüdischen Schild-Vereine, sie hatten aber kaum Mitglieder. Juden, die sich für Sport begeisterten, waren in der Mehrheit Mitglieder der sich unpolitisch und überkonfessionell verstehenden bürgerlichen Vereine. Einige, deutlich weniger, waren auch in den Vereinen des Arbeitersports organisiert.

1933, mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, wurde der Arbeitersport verboten. Und die bürgerlichen Vereine schlossen ihre jüdischen Mitglieder aus, und zwar, wie Peiffer betont, «ohne dass die nationalsozialistische Regierung darauf gedrängt hatte». Die Fußballvereine etwa fanden sich zunächst zu einer gemeinsamen Erklärung ein, in der sie die Machtergreifung von Adolf Hitler offensiv begrüßten. Kurze Zeit später verkündeten sie freiwillig ihre Arisierung.

bar kochba Für die jüdischen Sportler, die dort aktiv waren, wie auch für die, die im verbotenen Arbeitersport mitgemacht hatten, blieben nur noch die jüdischen Vereine übrig. Henry Wahlig nennt ein Beispiel: «90 bis 95 Prozent der Sportler, die nach 1933 in Bar Kochba Hakoah Berlin mitmachten, waren bis 1933 in bürgerlichen Vereinen aktiv.» Auch Simon Leiserowitsch etwa, einer der ersten Stars des Berliner Fußballs, der bei TeBe Berlin und dem SC Dresdenia kickte, ging zu Bar Kochba.

Die NS-Machthaber legten anfänglich sehr großen Wert darauf, dass bis zu den Olympischen Spielen 1936 in Berlin und Garmisch-Patenkirchen der Eindruck bestehen blieb, Juden seien im deutschen Sport nicht nennenswert diskriminiert.

Dass sie aber ohne Repressalien hätten agieren können – wie es tatsächlich teilweise von Sporthistorikern bis heute noch behauptet wird –, darf durch die Forschung von Peiffer und Wahlig als endgültig widerlegt gelten. Wie selbstverständlich wurden den jüdischen Vereinen Sportplätze und -hallen verweigert.

Wahlig und Peiffer mussten sich jahrelang durch Archive quälen, um an ihre Informationen zu gelangen. Herausgekommen ist eine nach Ländern, Regionen, Städten und Gemeinden gegliederte Studie, in der alles, was sich über die teils sehr kleinen Vereine ermitteln ließ, nachzuschlagen ist.