In den vergangenen Jahrzehnten haben etliche Bundespräsidenten, Kanzler und deutsche Außenminister um Vergebung für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg gebeten.

Eine Geste jedoch stellt alles in den Schatten, was je über die deutsche Schuld und die Sühne für die Nazi-Gräuel gesagt wurde: Am 7. Dezember 1970 fiel der damalige Bundeskanzler Willy Brandt am Denkmal für die Helden des jüdischen Ghettos in Warschau auf die Knie, um der Millionen Opfer der Hitler-Diktatur zu gedenken.

Das Bild wurde zu einer Ikone der Nachkriegszeit, zum bis heute stärksten Symbol des Versöhnungsprozesses zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Kriegsgegnern. Es ist in Geschichtsbüchern weit über Deutschland und Polen hinaus zu finden.

Am Montag jährt sich der Kniefall zum 50. Mal. Er wird mit mehreren Veranstaltungen gewürdigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert an das historische Ereignis mit einer Rede im virtuellen Raum. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans reist nach Warschau, um am Ort des Kniefalls einen Kranz niederzulegen.

Denkmal Heute steht in der Nähe des Denkmals, vor dem Brandt einst kniete, der futuristische grüne Bau des Museums der Geschichte der polnischen Juden. 1970 war der Platz um das Denkmal groß und leer, an manchen Stellen noch gesäumt von Kriegsruinen.

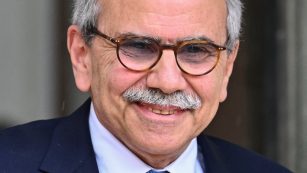

Der Journalist und Deutschlandkenner Adam Krzeminski erlebte Brandts Geste hier als junger Reporter. »Ein paar hundert Leute standen in Reihen um Brandt herum. Ich war zu weit hinten, sah nur plötzlich den Kopf des Kanzlers abtauchen und wusste nicht, worüber die Menschen alle sprachen«, erinnert er sich heute. Richtig beeindruckt sei er zunächst nicht gewesen. »Gewirkt hat später die Ikone des Bildes.«

Von der Geste wurden damals selbst die engsten Berater Brandts überrascht. Egon Bahr, damals Staatssekretär im Kanzleramt, verpasste den Kniefall, obwohl er nur wenige Meter entfernt stand. Er sei erst darauf aufmerksam geworden, als es plötzlich still wurde und jemand flüsterte: »Er kniet«, erzählte Bahr später.

Spontanität Brandt selbst hat stets beteuert, dass die Geste spontan war. »Ich hatte nichts geplant, aber Schloss Wilanow, wo ich untergebracht war, in dem Gefühl verlassen, die Besonderheit des Gedenkens am Ghetto-Monument zum Ausdruck bringen zu müssen«, schrieb er in seinen Erinnerungen. »Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt.«

In Polen entfaltete die Geste allerdings zunächst kaum Wirkung. Das lag auch daran, dass die Staatsmedien sie ignorierten. Das kommunistische Parteiorgan »Trybuna Ludu«, damals eine der auflagenstärksten Zeitungen in Polen, und andere polnische Medien erschienen am nächsten Tag ohne das Foto vom Kniefall. Später wurde es häufig so geschnitten, dass man nicht sehen kann, ob der Kanzler steht oder kniet.

»Brandts Geste kam der kommunistischen Führung nicht gelegen«, erklärt der Historiker Krzysztof Ruchniewicz, Direktor des Willy-Brandt-Zentrums der Universität Wroclaw (Breslau). Seit Kriegsende hätten die Kommunisten den Polen beigebracht, dass die bösen Deutschen im Westen seien - diese Propaganda habe man nicht von einem Tag auf den anderen umstellen können. Auch habe es der Führung nicht gepasst, dass Brandts Kniefall vor dem Denkmal am jüdischen Ghetto stattfand. Denn nach dem Sechstagekrieg im Nahen Osten verunglimpfte die kommunistische Partei in Polen ab 1967 die Juden als »imperialistisch-zionistische Kolonne« und zwang viele zur Emigration.

Yad Vashem Historiker sind sich bis heute uneins, wem Brandts Geste vor allem gewidmet war. In erster Linie den im Holocaust ermordeten Juden? Oder den polnischen Opfer insgesamt? »In Polen wird der Kniefall als Geste gegenüber den zivilen Opfern unter den polnischen Staatsbürgern wahrgenommen«, sagt Ruchniewicz. Ähnlich sieht dies der Journalist Krzeminski. Brandt sei nicht in Yad Vashem in Jerusalem niedergekniet, sondern in Warschau, schreibt er in der neuesten Ausgabe des Magazins »Polityka«.

Er verweist darauf, dass die Geste im Zusammenhang mit dem Vertrag über eine Normalisierung der deutsch-polnischen Beziehungen stand, der am selben Tag unterzeichnet wurde. Darin erkannte Deutschland die Oder-Neiße-Linie faktisch als Westgrenze Polens an - und verzichtete damit auf ein Drittel des deutschen Territoriums vor dem Krieg zugunsten Polens.

Unter anderem deswegen traf der Kniefall Brandts damals in Deutschland nicht nur auf Zustimmung. Die Entspannungspolitik Willy Brandts gegenüber Moskau, der DDR und den Staaten des Warschauer Pakts spaltete das Land. Nach einer »Spiegel«-Umfrage hielten 48 Prozent den Kniefall für überzogen und nur 41 Prozent für angemessen.

Inzwischen besteht eine deutlich größere Einigkeit in Deutschland über die Bedeutung der Geste Brandts für die deutsche Nachkriegsgeschichte. »Dieser Kniefall von Willy Brandt ist tatsächlich die zentrale Geste, das zentrale Bild des Versöhnungsprozesses zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Kriegsgegnern«, sagt der Berliner Historiker Paul Nolte.