Am Anfang steht das Jahr 321 u.Z: Damals erlies der römische Kaiser Konstantin der Große ein Edikt, das die Berufung von Juden in Ämter der Stadtverwaltung und der Kurie der Stadt Köln erlaubte. Dieses historische Ereignis markiert die ersten urkundlichen Spuren jüdischen Lebens jenseits der Alpen im heutigen Deutschland. Im kommenden Jahr wird das wegweisende Edikt des römischen Herrschers 1700 Jahre alt. Dieses Jubiläum wird in Deutschland zum Anlass genommen, um mit vielfältigen Veranstaltungen und Diskussionsformaten die lange und ambivalente Geschichte der jüdischen Gemeinden im deutschsprachigen Raum zu beleuchten.

Das Leo-Baeck-Institut New York/Berlin beteiligt sich an dem Jubiläum mit dem »Shared History«-Projekt, das zentrale Fragen der deutsch-jüdischen Geschichtsschreibung in den Mittelpunkt des Interesses rücken möchte: Handelt es sich bei den vergangenen 17 Jahrhunderten tatsächlich um gemeinsam erlebte Geschichte? Wie gestaltete sich der gesellschaftliche, wirtschaftliche und wissenschaftliche Austausch zwischen jüdischer Minorität und christlicher Majorität?

Im Jahr 321 erlaubte Kaiser Konstantin die Berufung von Juden in Ämter der Stadt Köln.

Bereits zum Projektauftakt in der vergangenen Woche wurden diese Fragen breit diskutiert. Bei der wegen der Corona-Pandemie rein digital stattfindenden internationalen Konferenz mit dem Titel »Geteilte Geschichte: 1700 Jahre Jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum« waren Wissenschaftler, Schriftsteller und politische Entscheidungsträger vom 7. bis zum 9. Dezember zum Austausch zusammengekommen. Die Online-Veranstaltung war vom Leo-Baeck-Institut in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung organisiert worden. Finanzielle Unterstützung kam vom Auswärtigen Amt.

AMBIVALENZ »Die Konferenz im Rahmen des ›Shared History‹-Projekts hebt den jüdischen Beitrag zur Entwicklung und Geschichte in den deutschsprachigen Ländern hervor«, sagte der Geschäftsführer des Leo-Baeck-Instituts, William Weitzer, zur Einleitung.

Auch Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, freute sich über die Initiative. »Die Konferenz widmet sich der Ambivalenz jüdischer Geschichte in Deutschland und zeigt durch den Blick in die Vergangenheit die vielfältige Realität jüdischer Existenzen auf«, sagte er.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, appellierte in seinem Grußwort an die gesellschaftliche Verantwortung der Wissenschaft: »Die Wissenschaft muss in diesen Zeiten, in denen historische Fakten aktiv geleugnet werden, klar Position beziehen, um Unwissen zu begegnen.« Bis heute wüssten viele Menschen in der Bundesrepublik zu wenig über die unterschiedlichen Facetten der deutsch-jüdischen Geschichte. Das »Shared History«-Projekt zeigt aus Sicht Kleins, wie attraktiv Fakten sein können. Für das nächste Jahr plant das Leo-Baeck-Institut eine Online-Ausstellung mit 58 Objekten, die die Geschichte der zentraleuropäischen Juden beginnend mit dem Jahr 321 u.Z bis in die heutige Zeit exemplarisch schildern soll.

SELBSTVERORTUNG In den insgesamt zehn Panels der Konferenz ging es nicht nur um die Vielfalt und Vielstimmigkeit der jüdischen Gemeinschaft in der Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch um die zentralen Themenfelder, die jüdisches Leben seit jeher dominieren und durch ihren unmittelbaren Gegenwartsbezug und ihre gesamtgesellschaftliche Bedeutung auch heute nichts an Relevanz eingebüßt haben: das Leben als Minderheit, gesellschaftliche Inklusion und Exklusion, Verfolgung, Flucht, Exil, Akkulturation und Fragen von Selbstverortung und Identität.

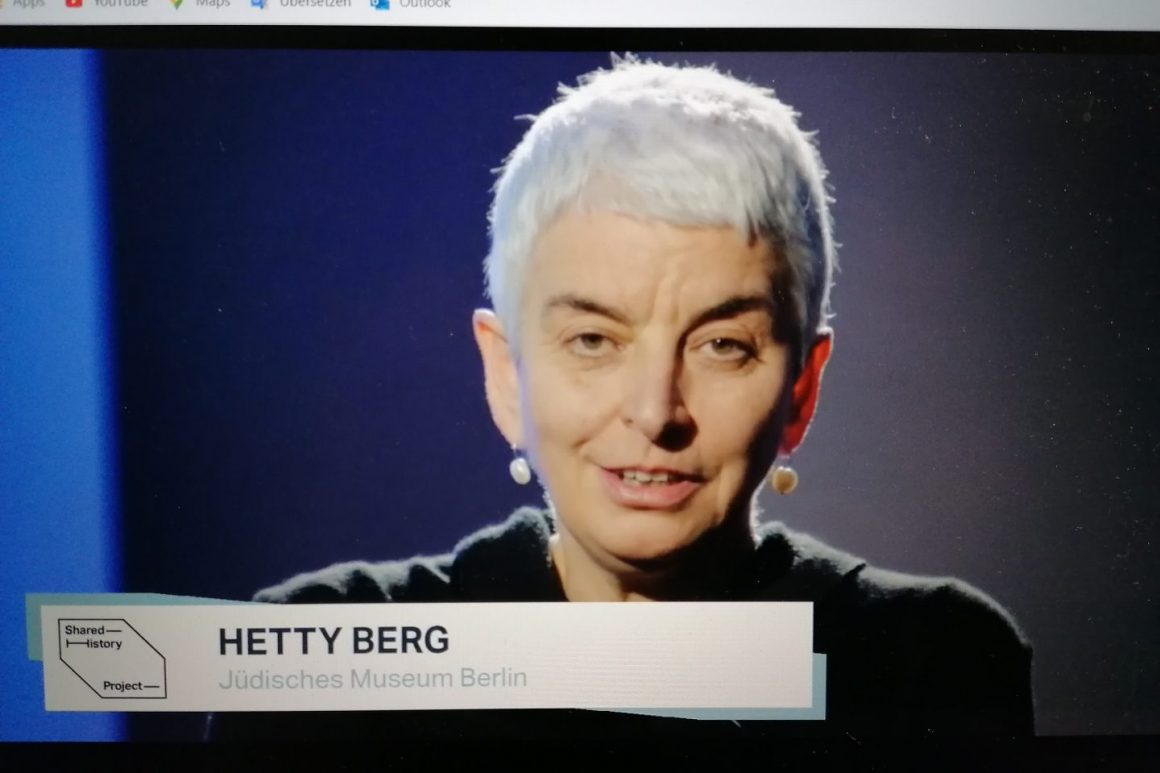

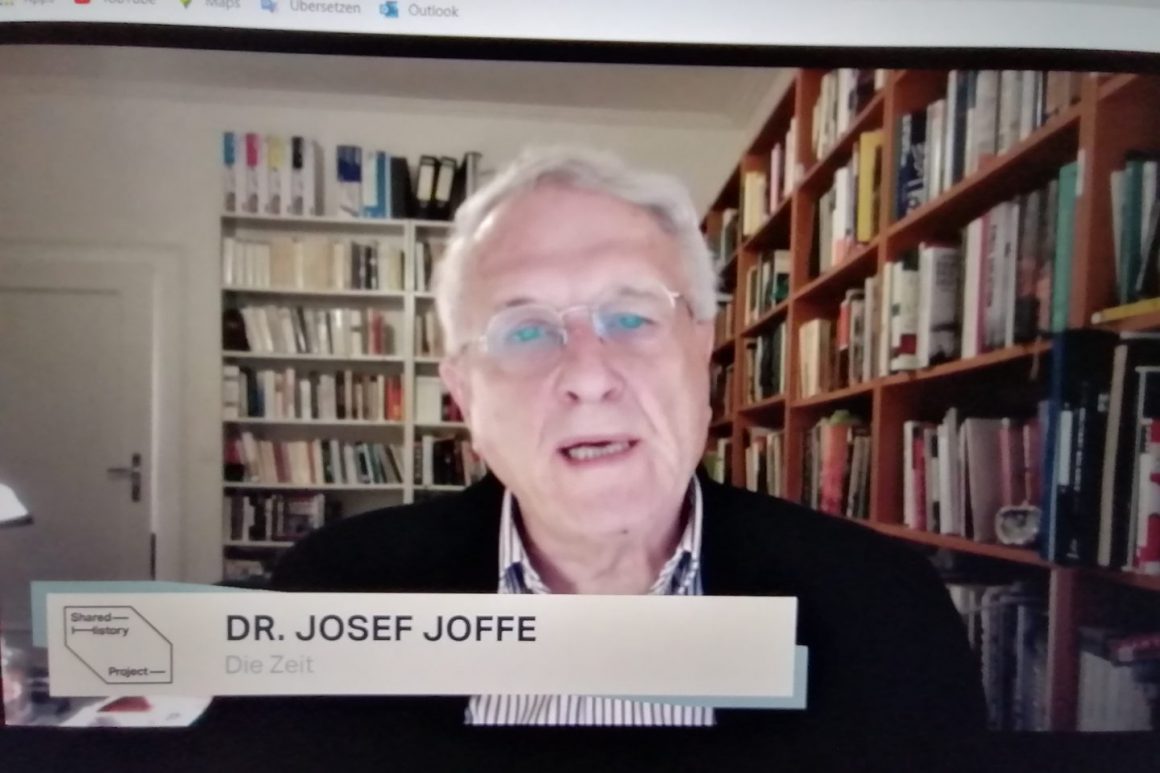

So war es auch nur folgerichtig, dass die Auftaktdiskussion mit einem Blick auf die aktuelle Situation der jüdischen Community in Deutschland startete. Zur Debatte geladen waren der Schriftsteller Max Czollek und die Leiterin des Jüdischen Museums Berlin, Hetty Berg. Moderiert wurde das Gespräch vom Herausgeber der Wochenzeitung »Die Zeit«, Josef Joffe. »Die jüdische Community ist heute sehr heterogen und vielfältig«, sagte Czollek.

Insbesondere in einer Metropole wie Berlin könnte man heute Juden aus der ganzen Welt treffen. »Ich erlebe es als etwas sehr Schönes, dass man in der jüdischen Identität so unterschiedlich sein kann.« Er begegne immer wieder Menschen, die sagen, dass sie sich in Berlin jüdischer als vorher fühlen könnten.

Juden in Deutschland wollen heute nicht mehr nur als Opfer gesehen werden.

Hetty Berg unterstrich die Anziehungskraft der Bundeshauptstadt. »Auch wenn die jüdische Community in der Stadt heterogen ist, wird sie durch den gemeinsamen Ort vereint.« Im Jüdischen Museum versuche man, der Vielfalt der Community in allen historischen Epochen gerecht zu werden.

ERINNERUNG In einem weiteren Panel, in dem es um Wege und Möglichkeiten ging, im 21. Jahrhundert über die Schoa zu sprechen, ging der israelische Wissenschaftler Uzi Rebhun auf die israelische Expat-Community in Berlin ein. Der Professor für Demografie aus Jerusalem hat untersucht, inwieweit die Erinnerung an die Schoa für israelische Migranten in Deutschland von Bedeutung ist. Ein zentrales Studienergebnis: »Die Erinnerung an den Holocaust spielt zwar für die Israelis in Deutschland durchaus eine Rolle, aber die große Mehrheit hindert sie nicht daran, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren«, so Rebhun.

Es sind etwa solche wissenschaftlichen Erkenntnisse und überhaupt das Wissen über die israelische Expat-Community in Deutschland, die Michaela Küchler im Jubiläumsjahr in der breiten Bevölkerung thematisieren will. »In der Bundesrepublik neigt man dazu, Juden in erster Linie mit der Geschichte des Holocaust zu verbinden und als Opfer zu sehen«, sagte die Sonderbeauftragte für Beziehungen zu jüdischen Organisationen, Holocaust-Erinnerung, Antisemitismusbekämpfung und internationale Angelegenheiten der Sinti und Roma im Gespräch mit dem Historiker Michael Gross. Das Jubiläumsjahr zu 1700 Jahren jüdisch-deutscher Geschichte biete nun die Möglichkeit, dieses starre Narrativ aufzubrechen. »Dadurch erhoffe ich mir ein größeres Verständnis für das aktuelle jüdische Leben im Land und neue Perspektiven«, sagte Küchler.