Unter keinen Umständen würde er der deutschen Bewerberin beim Festival da Canção Popular auch nur einen Punkt geben, erklärte Jury-Mitglied Paul Simon 1971, schon bevor der Gesangwettbewerb in Rio überhaupt begonnen hatte. Aus Prinzip nicht. Dass er als Jude der Kulturnation Deutschland misstraute, brauchte er nicht zu erklären, das lag damals in der Luft.

MARIANNE ROSENBERG Und als die deutsche Sängerin schließlich im Dornröschen-Kleid vor 40.000 Menschen auftrat, sang sie sich – benebelt von Valium – selbst ins Aus. Vielleicht gehört es zur Ironie der Geschichte, dass die erst 17-jährige Sängerin Tochter des bekannten Auschwitz-Überlebenden, des Sinto Otto Rosenberg war – Marianne Rosenberg.

In ihrer Biografie erinnerte sich Rosenberg später, dass Berater ihr empfohlen hätten, die eigene Familiengeschichte im Vorfeld des Wettbewerbs öffentlich zu machen. Aber sie hatte darauf verzichtet, vielleicht auch, weil sie die Worte ihres Vaters im Ohr hatte. Er glaubte, es sei besser für sie, die Menschen zu unterhalten, »die andere Geschichte will keiner hören«, bleute er seiner Tochter immer wieder ein, »sie erschreckt die Leute«.

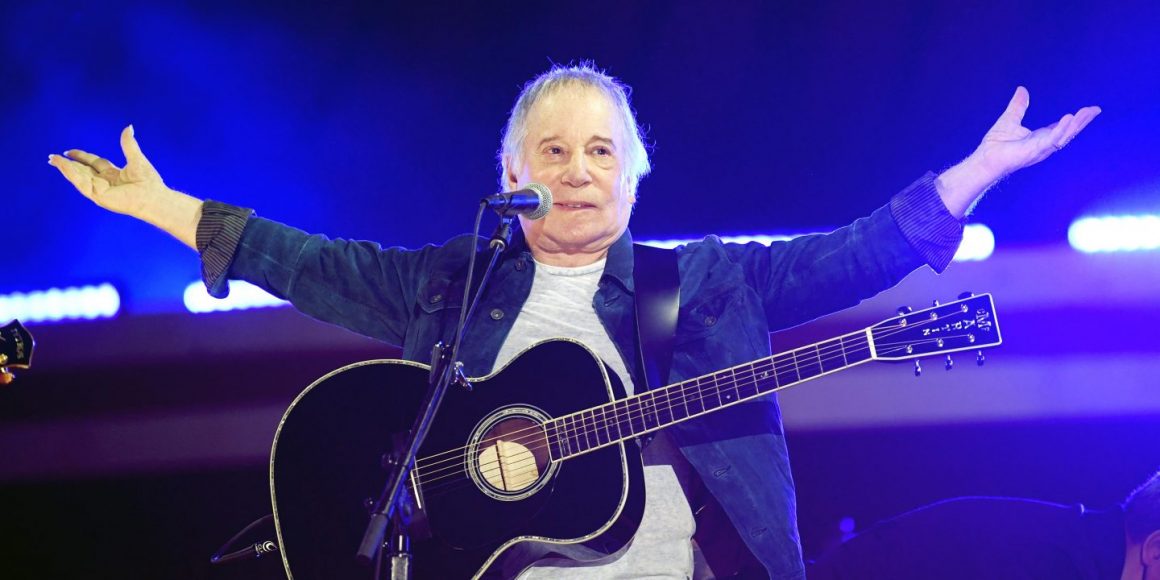

Das Bezeichnende an dieser Anekdote ist, dass Paul Simon 80 Jahre lang ähnlich mit seinen Wurzeln verfahren ist wie Marianne Rosenberg. Zwar verschwieg er seine jüdische Herkunft nie, hängte sie aber auch nicht an die große Glocke, verwertete sie kaum für seine Lieder, nicht einmal im Alter, so wie es Leonard Cohen oder Bob Dylan getan haben.

Dabei spielt die jüdische Tradition eine durchaus gewichtige Rolle in der Biografie von Paul Simon. Sein Großvater hieß ebenfalls Paul, wurde 1888 in Galizien geboren, floh aus Armut und vor den Pogromen in die USA und landete 1903 in New York.

Hier arbeitete er als Schneider. Sein Sohn, Louis Simon, begeisterte sich für Musik, spielte in einer Tanz-Combo, legte aber großen Wert darauf, dass sein eigener Sohn Paul, geboren am 13. Oktober 1941 in Newark, sich »höheren Dingen« widmete – etwa der Juristerei.

SIMON & GARFUNKEL Tatsächlich flirtete Paul Simon mit dem Gedanken des Jura-Studiums, doch bevor es an der Uni ernst wurde, landete er als »Jerry« im Duo »Tom and Jerry« (benannt nach der Cartoon-Serie) seinen ersten kleinen Hit mit »Hey Schoolgirl«. In London erfand Paul Simon sich als kreativer Kopf der Folk-Szene neu, und »Tom und Jerry« verwandelten sich in »Simon and Garfunkel«. Das war das endgültige Ende der Jura-Karriere.

Paul Simon war der kreative Kopf von »Simon and Garfunkel«, hatte so gut wie alle Songs geschrieben und war auch nach der beruflichen Trennung von Art Garfunkel 1970 als Solokünster erfolgreich, etwa mit seinem Bestseller-Album Graceland.

Auch wenn Paul Simon in seinen großen Hits eher christliche Themen verhandelte, so wie in »Mrs. Robinson« die Zeile »Jesus loves you more than you will know« oder fragte »How can you be a Christian? / How can you be a Jew? / How can you be a Muslim, a Buddhist, a Hindu?«, knüpfte er immer wieder zarte Bande zu seiner jüdischen Sozialisation.

SCHOA Simon war in Woody Allens Stadtneurotiker zu sehen, beschrieb in »Fakin’ It« seine jüdischen Wurzeln und die Verbindung zu seinem Schneider-Vater: »Prior to this lifetime, I surely was a tailor.« Bei »Scilent Eyes« weint er um Jerusalem mit der Zeile »We shall all be called as witnesses / Each and every one / To stand before the eyes of God / And speak what was done«. Es besteht kaum ein Zweifel, dass Paul Simon hier die Ohren auf die »stillen Augen« der Schoa richtet.

Paul Simon dachte nie in Kategorien, nie in Schubladen. Die Welt war für ihn stets grenzenlos, ob mit südafrikanischen Anklängen in Graceland oder südamerikanischer Musik in The Rhythm of The Saint, aber auch nach dem Fall der Mauer als Wahlbeobachter in Tschechien oder heute, als Kämpfer für eine nachhaltige und ökologische Gesellschaft. Die alten anti-deutschen Prinzipien, die Paul Simon 1971 noch beim Gesangwettbewerb in Rio hatte, sind Geschichte. Nach 80 Lebensjahren denkt er die Welt größer und immer mehr als Einheit.